2025年7月22日から24日にかけて、横浜・みなとみらいのパシフィコ横浜ノースにてゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC2025」が開催されました。数多くのセッションの中でも、ゲームオーディオの分野で世界的なスタンダードとなりつつあるオーディオミドルウェア「Wwise」を提供するAudiokineticのセッションは、多くの開発者の注目を集めました。

本稿では、同社のシニアフィールドアプリケーションエンジニア テクニカルエバンジェリストである合田浩氏が登壇したセッション「WwiseとUnrealによるSpatial Audio入門 / Wwise 2025.1最新情報」の内容及びセッション後に実施した合田氏へのインタビューをお届けします。ニンテンドースイッチ2登場による市場の変化から、「Wwise」最新バージョンにおける進化、そして自動車産業やアートの領域にまで広がるインタラクティブオーディオの未来像まで、多岐にわたるお話を伺いました。

CEDEC2025セッションレポート – 「WwiseとUnrealによるSpatial Audio入門 / Wwise 2025.1最新情報」

本セッションは、現代のゲーム開発において没入感を高めるために不可欠な要素となった「Spatial Audio(空間オーディオ)」の基礎から実践的な組み込み方法、そしてオープンベータが公開されたばかりの最新バージョン「Wwise 2025.1」の新機能紹介という、二部構成で行われました。

なぜ今、Spatial Audio(空間オーディオ)なのか?

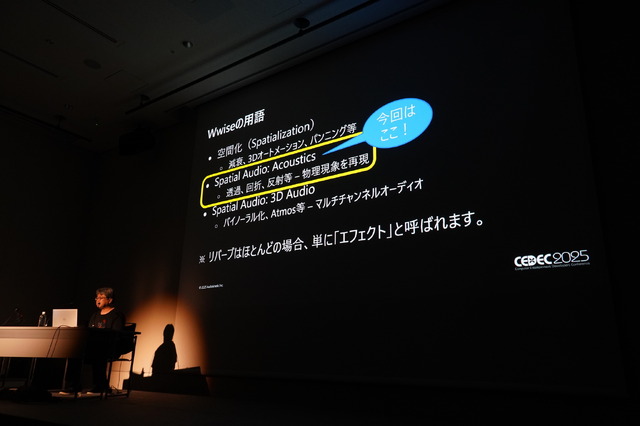

セッションの冒頭、合田氏はまずWwiseにおけるSpatial Audioを取り巻く用語の整理から始めました。音がどの方向から聞こえるかを決める「空間化(Spatialization)」、壁の反響や遮蔽といった物理現象を再現する「Spatial Audio: Acoustics」、そしてヘッドホンで立体音響を実現するバイノーラル化などの最終的なレンダリング部分を担う「Spatial Audio: 3D Audio」という3つの概念があり、今回のセッションでは特に物理現象を司る「Spatial Audio: Acoustics」に焦点が当てられました。

Wwiseが目指すのは、物理現象の100%完璧な再現ではありません。合田氏は、それを実現するにはスーパーコンピュータ級の計算能力が必要になると指摘します。Wwiseの哲学は、あくまでゲームのリアルタイム処理という制約の中で、「コストパフォーマンス」を重視し、プレイヤーが「限りなくリアルに聞こえる」 体験を提供することにあります。この思想は、サウンドデザインの役割を超え、プレイヤーに渡す情報を制御するというレベルデザインにも大きく影響します。

Wwiseにおける音響物理の実践的再現

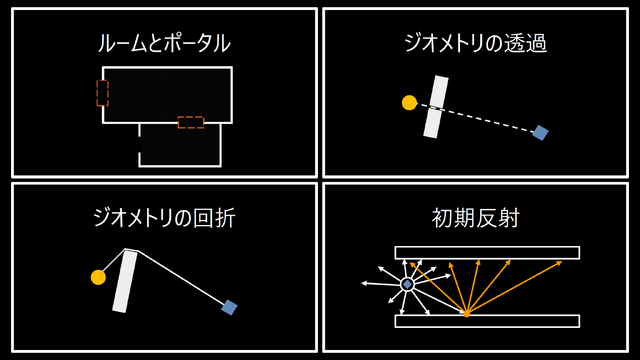

Wwiseは、現実世界の複雑な音の振る舞いを、いくつかの主要な概念に分解してシミュレートします。セッションでは、これらの概念がどのように機能するかが、Unreal Engineを用いた具体的なデモンストレーションを交えて詳細に解説されました。

実践デモ1:オクルージョン(Occlusion)

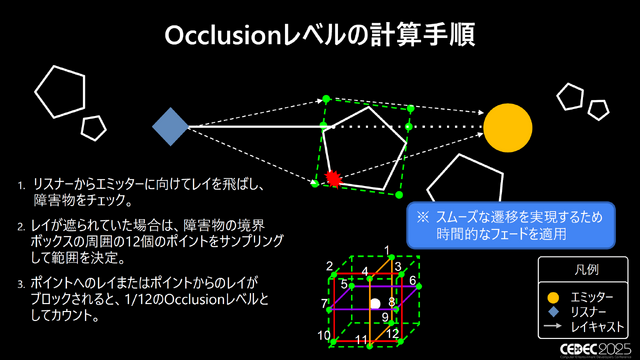

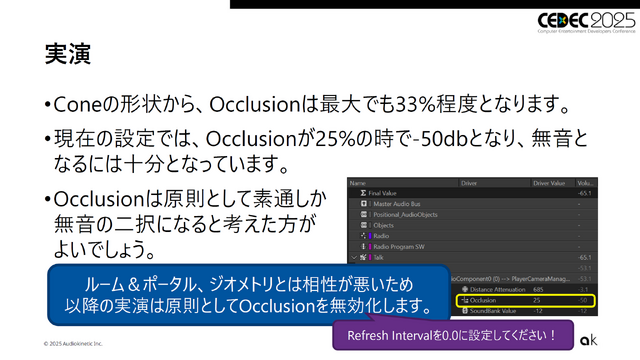

最初のデモでは、「オクルージョン」が解説されました。これは、リスナーと音源の間に障害物がある場合に音を遮る機能で、Wwiseではリスナーから音源に向けたレイキャストによって遮蔽率を計算します。具体的には、障害物の周囲に12個のサンプリングポイントを設け、そこに向けてさらにレイを飛ばし、遮られたレイの数に応じてオクルージョンレベルを決定する仕組みです。

デモでは、音源の前にコーン(円錐)状のオブジェクトを置くことでその効果を実演。デフォルト設定では遮蔽率がわずか25%程度でも-50dBもの減衰がかかり、ほぼ無音に近い状態になります。この機能は後述のルーム&ポータルといった機能とは相性が悪いため、以降の実演では無効化(Refresh Intervalを0.0に設定)して進められました。

実践デモ2:ルームとポータルによる空間表現

続いて、Spatial Audio: 3D Audioの核をなす「ルーム(Room)」と「ポータル(Portal)」の概念が、デモを通じて多角的に解き明かされていきました。

壁の「透過」とポータルの「回折」

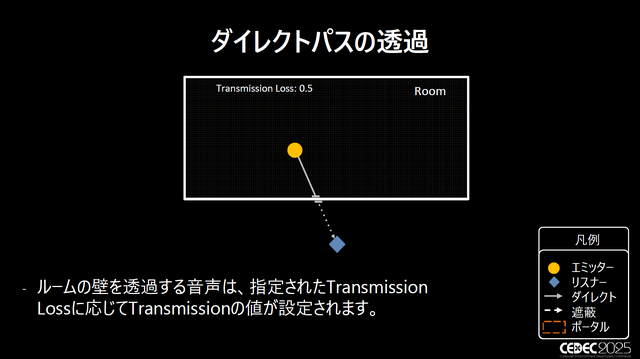

まず、モデリングツールで作成した箱状の部屋にAkSpatialAudioVolumeを配置し、Transmission Loss(透過損失) の値を設定することで、壁を音が透過する際の「こもった音」が表現されます。

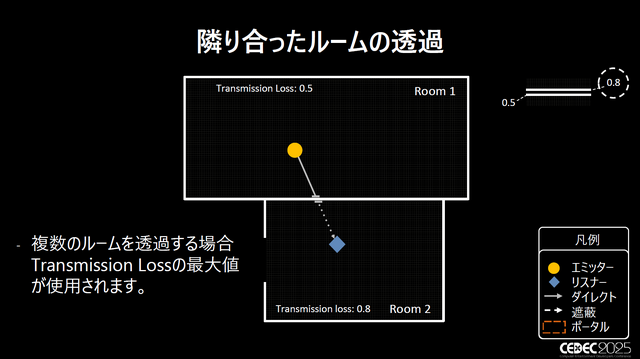

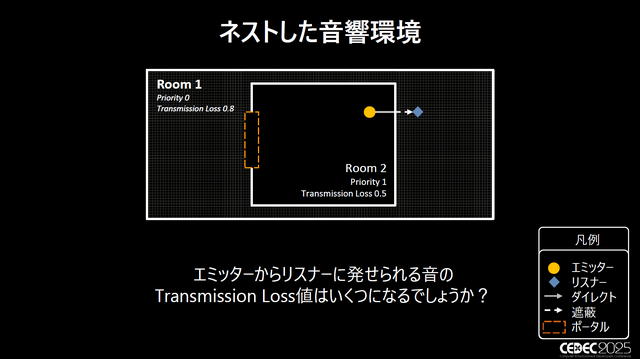

続いて、隣にもう一つ部屋(Room2)を作成。複数のルームを音が透過する場合、それぞれのTransmission Lossの最大値が適用されるというルールが適用される仕組みです。

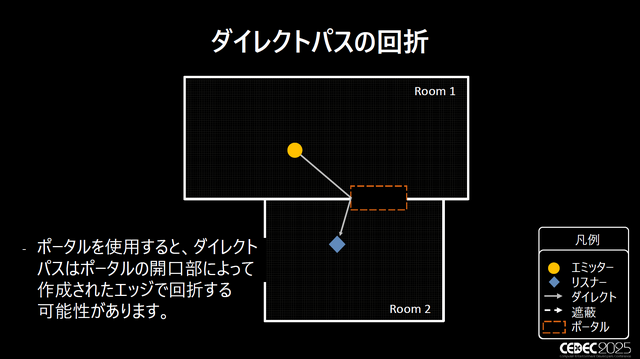

さらに、部屋の壁に出入り口としてAkAcousticPortalを配置すると、ポータルは単なる「穴」ではなく、隣の部屋からの音を回り込ませる「回折」の役割を担います。デモでは、回折の効果だけを明確にするため、壁を透過する音のボリュームを-200dBに設定し、ポータルを回り込む音だけが聞こえる状態を作り出しました。

ポータルの閉塞とネスト構造

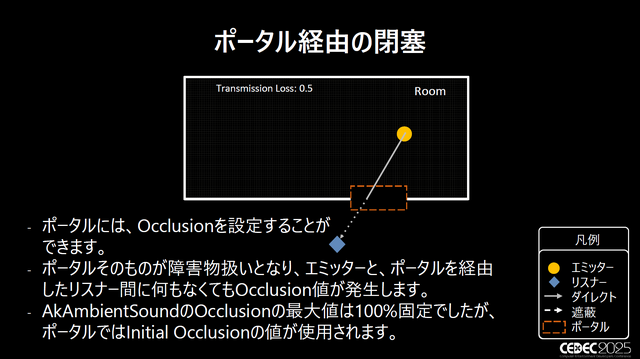

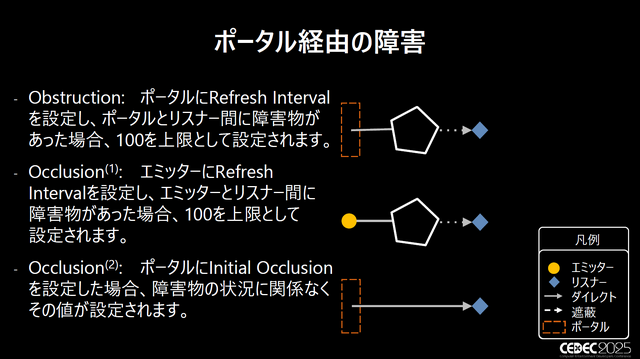

また、ポータル自体を障害物として扱うことも可能です。デモでは、ポータルのInitial Occlusionに0.2(20%)を設定。これにより、ポータルを音が通過する際に、回折・直接音を問わず、常に設定した値の閉塞効果がかかるという挙動が確認できました。

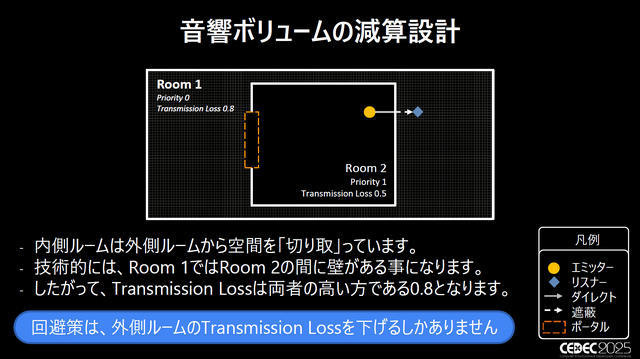

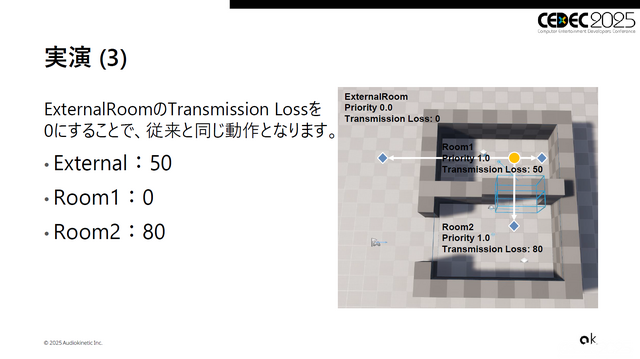

次に、より複雑な空間構成として、ルームが入れ子(ネスト)になった場合の挙動が解説。外側の大きなルーム(ExternalRoom)の中に、Room1とRoom2が存在する状況です。

この場合、内側のルームは外側のルームから空間を「切り取る」と見なされます。この切り取りを正しく機能させるには、内側のルームのPriorityを外側より高い値に設定する必要があります。デモでは、Priorityが低いままだと、Room2内にいても外側のExternalRoomの透過損失が適用されてしまうものの、Priorityを高く設定することで、正しくRoom2の透過損失が適用される様子を目の当たりにすることができました。

リバーブゾーンと後期残響の適用・伝播

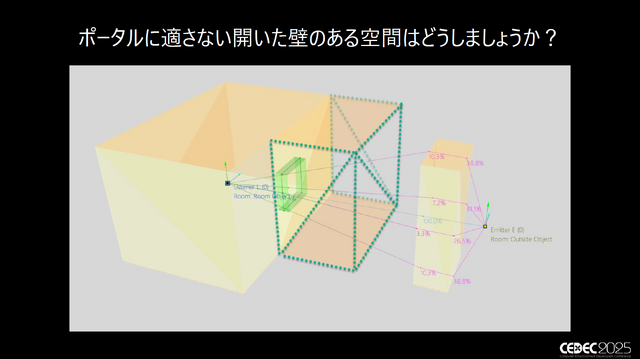

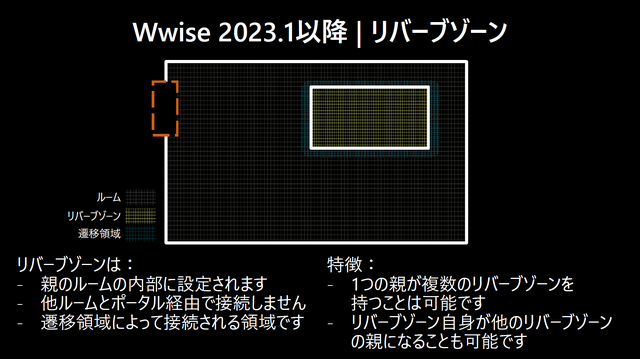

ポータルで接続するには適さない、部分的に開いた壁のあるような複雑な空間では、Wwise 2023.1で導入された「リバーブゾーン」が有効です。これは親ルームの内部に設定され、ポータルを介さず「遷移領域」によって接続される特殊な空間となります。デモでは、リバーブゾーン内で発射した音にだけ、関連づけられた残響が付与される様子が示されました。

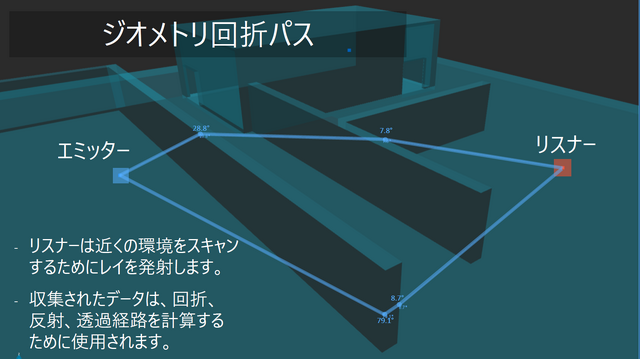

ジオメトリ(Geometry)による精密な音響計算

ルームとポータルが大まかな空間を定義するのに対し、より複雑な形状や個別のオブジェクトが持つ音響効果を精密にシミュレートするために用いられるのがAkGeometryコンポーネントです。

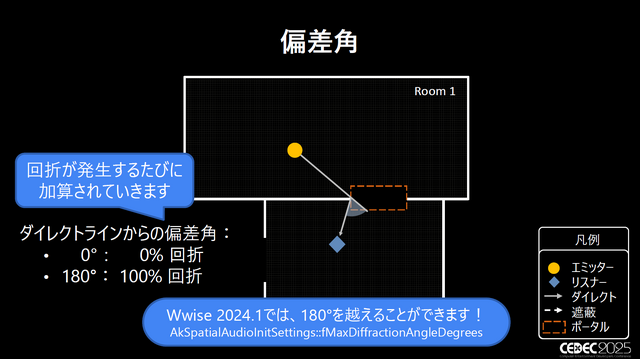

ジオメトリによる回折

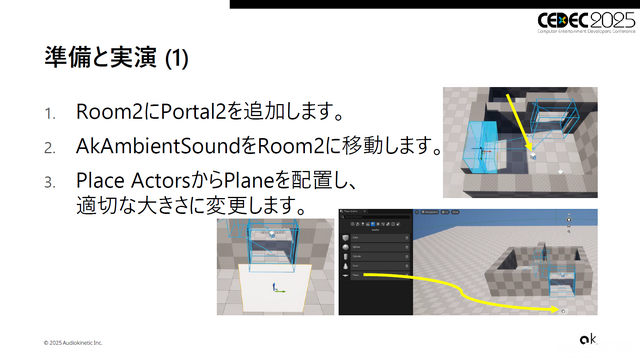

デモでは、まず音源をRoom2に移動させ、その外に一枚の平面(Plane)を障害物として配置しました。この平面にAkGeometryコンポーネントを追加し、Enable Diffraction on Boundary Edgesを有効にします。これは平面のような「厚みのない」オブジェクトで回折を正しく計算させるために重要な設定です。

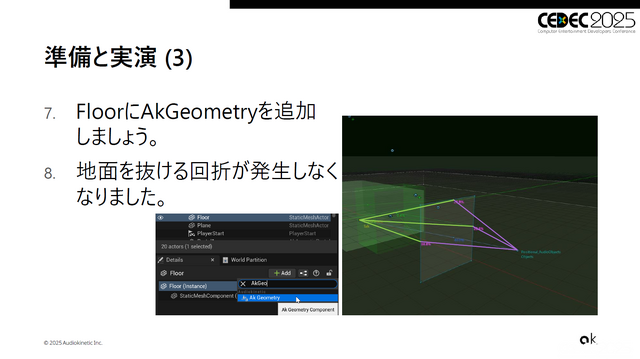

Game Object 3D Viewerで確認すると、平面の4つの辺からそれぞれ回折線が伸びているのが見えます。しかし、そのうちの1本は地面を突き抜けてしまっていました。これは、地面にジオメトリが設定されておらず、Wwiseが地面を障害物として認識していないためです。そこで、地面のFloorオブジェクトにもAkGeometryを追加すると、地面を抜ける回折パスが消え、正しく3方向からの回り込みが計算されるようになりました。

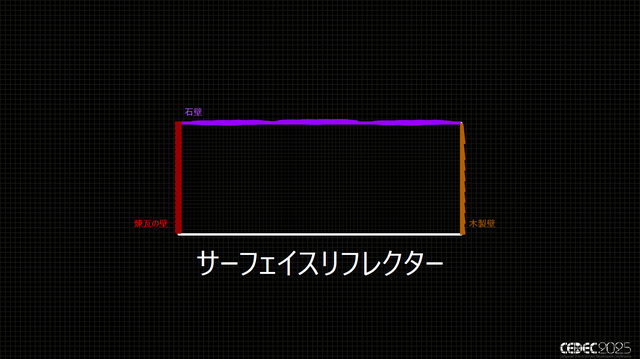

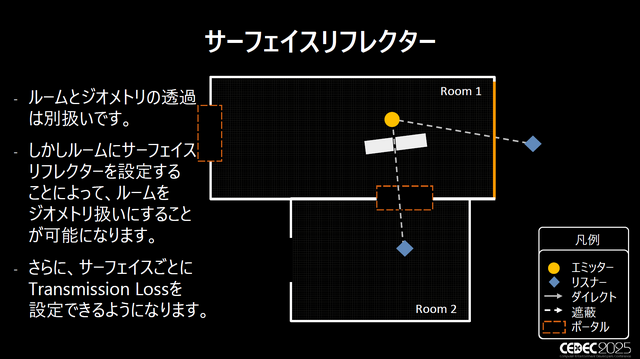

サーフェイスリフレクター

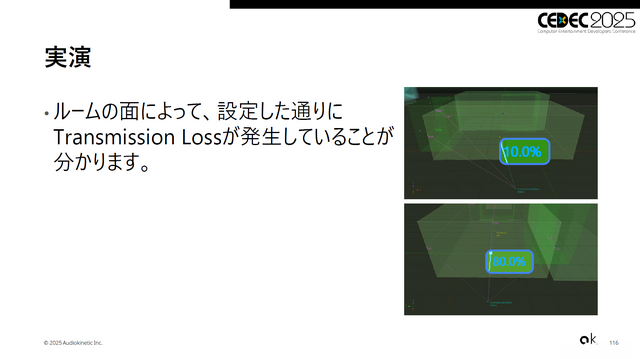

次に、ルームの壁の面ごとに異なる音響特性を持たせるSurface Reflector機能が紹介されました。通常、ルームとジオメトリは別扱いですが、ルーム(AkSpatialAudioVolume)のEnable Surface Reflector Setを有効にすると、そのルームをジオメトリとして扱えるようになります。

デモでは、Room2のこの設定を有効にし、Enable Edit Surfacesを選択。ルームの一つの面のTransmission Lossを0.1に、それ以外を0.8に設定しました。その結果、プレイヤーが0.1に設定した面の外側にいる時だけ音がクリアに聞こえ、他の面では音がこもって聞こえるという、より現実に近い表現が可能になります。

Wwise 2025.1 Beta:クリエイターの創造性を加速する進化の数々

セッションの後半では、現在オープンベータが公開中の「Wwise 2025.1」の新機能が網羅的に紹介されました。その多くは、サウンドデザイナーのワークフローを劇的に改善し、創造性を最大限に引き出すことに主眼が置かれています。

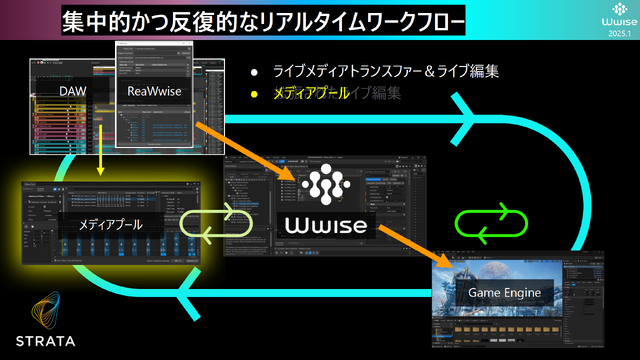

Media Poolによるワークフロー革命

今回のアップデートで最大の目玉と言えるのが、UI/UXとワークフローを根底から見直す「Media Pool」でしょう。これは、プロジェクト外部のサウンドライブラリをWwise内で直接検索・試聴・インポートできる新しいビューであり、DAWやエクスプローラーとの間を往復する手間を完全に排除します。

1つのファイルに複数の音が含まれている場合でも、自動でリージョン分割して個別にインポートできるなど、アイデアを即座にゲーム内で試すための強力な機能が満載です。「集中力の途切れない高速なイテレーションを実現します」と合田氏が語る通り、サウンドデザイナーの働き方を根底から変える可能性を秘めています。

また、従来のモーダルダイアログ形式だったAudio File Importerは、常に表示しておけるビュー形式に変更され、Follow Selection機能によってサウンドの差し替え作業が格段に効率化されます。

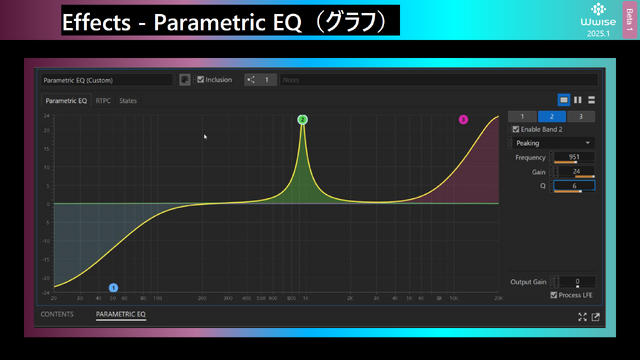

この他にも、パラメトリックEQのグラフィカルな編集機能や、RTPCでの非破壊的なミュート/ソロ対応など、まさに「かゆいところに手が届く」改善が多数盛り込まれています。

Acousticsとパフォーマンスの進化

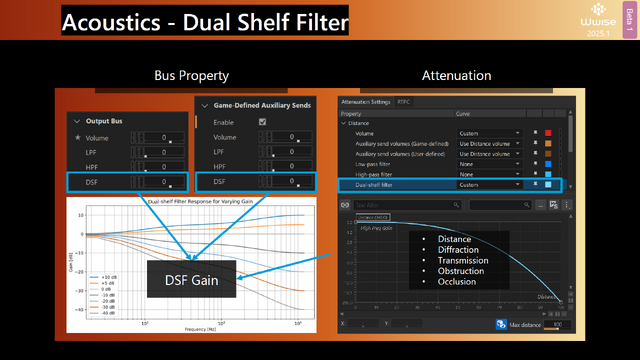

Acousticsとパフォーマンスの面でも着実な進化を遂げています。音響表現の深化という点では、物理世界における音のフィルタリングをより自然に表現する「Dual Shelf Filter」が新たに導入されました。これに加え、プロジェクト設定の「Emphasis」を調整することで、フィルターが中帯域に与える影響をコントロールすることも可能になります。

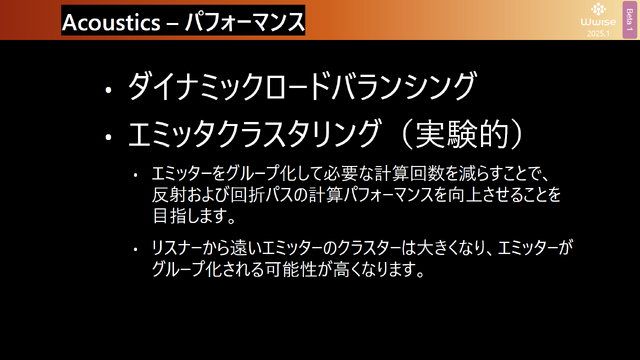

さらに、実験的な機能として、遠くにある複数の音源を一つにまとめて計算負荷を軽減する「エミッタクラスタリング」も導入され、パフォーマンスの向上が期待されます。

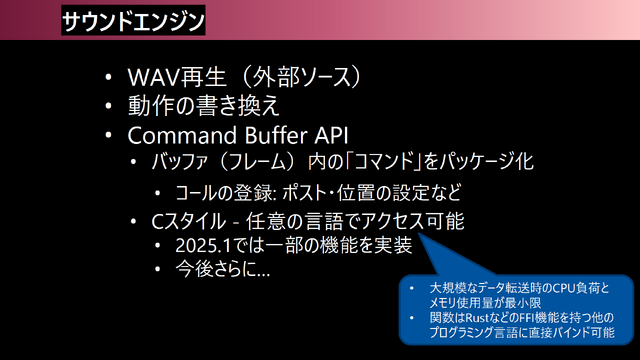

サウンドエンジンの刷新

最後に、サウンドエンジンの刷新として、外部ソースでのWAV再生の対応に加え、グラフィックスAPIでは一般的な「Command Buffer API」の概念が取り入れられました。これにより、音に関する命令(コール)をパッケージ化してまとめてエンジンに送ることができ、大規模なデータ転送時のCPU負荷とメモリ使用量を最小限に抑えることが可能になります。

このAPIはC言語スタイルで設計されており、RustのようなFFI(Foreign Function Interface)を持つ他のプログラミング言語からも直接バインドできるため、高いパフォーマンスと柔軟性が期待されます。

その他にも、今回のアップデートでは以下のような多岐にわたる改善が行われています。

UI/UX: 従来の階層構造を「Containers」「Busses」に統合し、より直感的な構造に。また、イベントの短時間での連続発生を防ぐ「クールダウン機能」や、各種コンテナのグループ編集機能が追加されました。

インテグレーション: UnityへのWwise Browser導入、Unreal EngineのDynamic Dialog対応、モジュラーゲームプレイやDLCのサポート強化など、ゲームエンジンとの連携がよりスムーズになります。

Acoustics: デバッグに不可欠なGame Object 3D Viewerが、オブジェクトリストやプロパティパネルの追加で大幅に機能強化。また、入れ子ルームのルームトーンを細かく制御するDistance Behaviorプロパティの追加や、Reflectにおけるドップラー効果のスムージング改善も行われています。

これらの新機能は、Wwiseが単なる高機能なツールであるだけでなく、クリエイターの創造性を最大限に引き出すための「快適な開発環境」の提供を目指していることを明確に示していると言えるでしょう。

開発の最前線と未来を訊く―Audiokinetic 合田 浩氏インタビュー

セッションの熱気冷めやらぬ中、合田氏に時間をいただき、Wwiseを取り巻く環境の変化や製品哲学、そしてゲームの枠を超えた未来の展望について、さらに深くお話を伺いました。

――昨年のインタビューからこの1年で、製品やユーザーとの向き合い方にどのような変化がありましたか?

合田氏(以下、敬称略): 開発の姿勢としては、レイアウト変更も含めてドラスティックな更新を進めていくという点は変わっていません。特にこの1年では、UI/UXを大きく見直し、より快適な開発環境になるように改善を進めているほか、以前から搭載していたSpatial Audio機能の改善や効率向上、新しい要素の導入を積極的に進めています。

――CEDECの講演テーマにSpatial Audioを選んだ背景には、やはり開発者からのニーズの高まりがあるのでしょうか?

合田: ゲームそのもののリッチ化だけではなく、プレイするユーザーのハードウェア環境も確実に進化しています。最新のスマートフォンデモでマルチチャンネル出力や空間オーディオ再生が標準となり、コンソールでもPlayStation5はもちろん発売されたばかりのニンテンドースイッチ2も空間オーディオに対応しました。

そうした背景から、私達Audiokineticとしても、そろそろ本格的に空間オーディオをゲームに導入していただきたいという思いがあります。ただ、どのように始めるべきか難しい部分もあるため、まずは「こういう仕組みで音が変化する」ということを体験しやすく、理解を深めていただく機会として、今回のテーマを選びました。

――市場の変化という点では、ニンテンドースイッチ2の登場はWwiseにとってどのような影響がありますか?

合田: 具体的な数字は分かりませんが、既存タイトルの移植などで、多くのタイトルがスイッチ2向けに準備されていると思います。今後、開発者の皆さんがスイッチ2の性能を活かした、より高度なゲームを開発していく中で、当社の技術がお役に立てる場面はさらに増えると期待しています。

例えば、今回の講演ではあまり触れませんでしたが、ハプティクス(振動機能)もその一つです。スイッチ2のJoy-Conは振動機能がさらに高度化していると聞いていますので、音と振動を連携させたリッチな体験の実現に向けて、Wwiseがお手伝いできることは多いと考えています。

――改めて、現在ベータ版が公開されている「Wwise 2025.1」の大きな特徴や、開発で注力したポイントを教えてください。

合田: Wwise 2025.1で最も注力したのは「使いやすさの向上による、イテレーションの高速化」です。サウンドデザイナーの方々が、より創造的な作業に集中できる環境を目指しました。象徴的な機能が「Media Pool」です。

これまではプロジェクトの外にあったオーディオファイルをWwise内で直接扱えるようになり、アイデアをすぐに試せるようになりました。現在公開中のベータ1から、次のベータ2ではさらに検索機能などが強化される予定です。

また、デバッグを支援する「Game Object 3D Viewer」も、なぜ音が鳴らないのか、といった問題の原因を特定しやすくなるよう、大幅に機能を改善しています。

――昨年のインタビューでもユーザーコミュニティとの連携を重視されていると伺いました。この1年での具体的な取り組みや変化はありますか?

合田: 既にご利用いただいている多くのデベロッパーやパブリッシャーのみなさまとのやりとりを密にすることはもちろん、BitSummitのようなインディーゲームのイベントへの出展を継続しており、インディー開発者の方々との接点も大切にしてきました。

Wwiseは開発予算が25万ドル未満のプロジェクトであれば、企業の規模に関わらず無償でご利用いただけます。これは他のツールにはあまりない特徴で、例えば大企業が小規模な社内ベンチャーとして新しいプロジェクトを始める際にも、全く問題なくお使いいただけます。

アマチュアの方で予算の計算が難しい場合も、お問い合わせいただければ確認・対応いたしますので、ぜひ多くの方に触れていただきたいですね。

――Wwiseはゲーム以外の分野にも活用が広がっていると伺いました。具体的にどのような事例がありますか?

合田氏: はい、実はゲーム業界ゲーム業界でWwiseを熟知したサウンドデザイナーの方々が他の業界に移ってもご愛用いただいていることで、自然発生的に活用事例が広がっています。

例えば、 自動車産業では、ソニー・ホンダモビリティが開発するEV「AFEELA」にWwiseが搭載されています 。ブランドイメージを表現する合成エンジン音や、空間的な警告音など、車内体験を構成するインタラクティブなサウンドの生成に活用されています。

ライブイベントの分野も興味深い事例です。2020年に無観客開催となったアメリカンフットボール・NFLの試合中継では、NFL Filmsが過去に収録した膨大な観客の歓声データをライブラリ化し、試合展開に合わせてオペレーターがリアルタイムに再生しました。

Wwiseのランダム再生機能やスムーズなクロスフェード機能により、単調にならず、まるで本物の観客がいるかのような臨場感あふれる音響空間を創り出したのです。

また、ロケーションベースエンターテインメント(LBE)での活用も広がっており、世界各国のアトラクション施設のサウンドの裏側でWwiseが活躍しています。例えば、シンガポール・チャンギ国際空港にある没入型屋内庭園「Dreamscape」内にある「Digital Sky」というインスタレーションでは、天井の巨大なLEDディスプレイと連動し、刻々と変化する没入的なサウンドスケープをWwiseで制御しているのです。

ほかにもアートやインスタレーションといった、よりクリエイティブな領域にも及んでいます。パフォーマーの動きに合わせて音楽が変化するアート作品「Classic Dark Words」や、スコットランドのアートセンターで展示された、子供たちの動きに反応してサウンドが生成される「Wiggle Room」といった芸術表現のツールとしても採用されているのです。

――なるほど。単にゲーム開発のミドルウェアという枠を超え、インタラクティブなサウンド開発には欠かせない存在になっているのですね。最後に、Wwiseをすでに利用している方、まだ利用したことがない方へそれぞれメッセージをお願いします。

合田氏: すでにWwiseをご利用いただいている皆様には、ぜひWwise 2025.1のベータ版をお試しいただきたいです。特に、これから登場するベータ2では、今回お話ししたメディアプールの検索機能などがさらに強化され、ワークフローが大きく改善される予定ですので、ご期待ください。

まだWwiseに触れたことがないという方々も、ぜひ一度ダウンロードしてその機能を体感いただけると嬉しいです。小規模なプロジェクトであれば無償で全ての機能をお使いいただけますし、私達もコミュニティとの繋がりを大切にしています。わからないことがありましたら、ぜひいつでもお気軽にお声がけください。

ハードウェアの進化、開発ツールの革新、そして応用分野の拡大。インタラクティブオーディオを取り巻く環境は、今まさに大きな変革の時を迎えています。その中心で、Wwiseはクリエイターの創造性を解き放ち、次世代の没入体験を定義する、最も重要なツールの一つとして進化を続けています。

オーディオミドルウェア「Wwise」の詳細はこちら