DDoS攻撃、不正アカウント作成、チート行為の助長──ゲーム業界を取り巻くサイバー攻撃は、「いつか起こるかもしれない」脅威ではなく、サービスの収益性とブランド価値を直接的に脅かす、避けては通れない経営リスクとして事業の前に立ちはだかっています。

2025年7月22~24日に開催されたゲーム開発者向け技術カンファレンス「CEDEC 2025」では、「ゲームの裏側で戦う──Akamaiが観たセキュリティ脅威とCygamesの実践的な対策」と題したセッションが実施されました。本記事では、Akamaiが解き明かすサイバー攻撃の最新動向と具体的な対策ソリューションを詳述するとともに、それらの脅威に対し、Cygamesがどのような考え方でセキュリティ強化に取り組んできたのか、その実践的なアプローチの要点をレポートします。

ゲーム業界を狙うサイバー攻撃の最新動向

セッションの前半では、アカマイ・テクノロジーズの小松大晟氏が登壇し、グローバルで観測されたデータに基づき、なぜゲームがサイバー攻撃の標的となるのか、その背景とトレンドを解説しました。

小松氏は、近年のゲームがPC、モバイル、コンソールといったクロスプラットフォームに対応し、機能追加のために多くのAPIを外部に公開している現状を指摘。「攻撃者から見ると、攻撃の起点となる“アタックサーフェス”が日々増加しており、ゲーム業界は非常に狙いやすい状況にある」と警鐘を鳴らしました。

特に顕著な脅威として、以下の3つのトレンドが挙げられました。

L7 DDoS攻撃の巧妙化: サービスを停止させる単純な攻撃だけでなく、特定のプレイヤーや地域のみを狙い、ゲームの公平性を損なうことでランキング操作などを狙う巧妙な攻撃が増加しています。

Webアプリケーションファイアウォール(WAF)攻撃: SQLインジェクションなどの手法でユーザーのアカウントを乗っ取ったり、ゲーム内アイテムなどを不正に取得したりします。その背景には、RMT(リアルマネートレード)市場の存在があり、小松氏は「この市場は2026年に10兆円を超える規模に成長すると予測想定されている」と紹介し、攻撃者にとって強力な経済的動機となっているようです。

Botリクエスト攻撃の急増: アカウントの大量作成や、ガチャなどの確率に関わる情報の不正取得を目的としたBot(自動化されたプログラム)による攻撃が急増しています。これらは単純なIPアドレスブロックでは容易に回避されてしまい、対策側との“いたちごっこ”になりやすいという特徴があります。

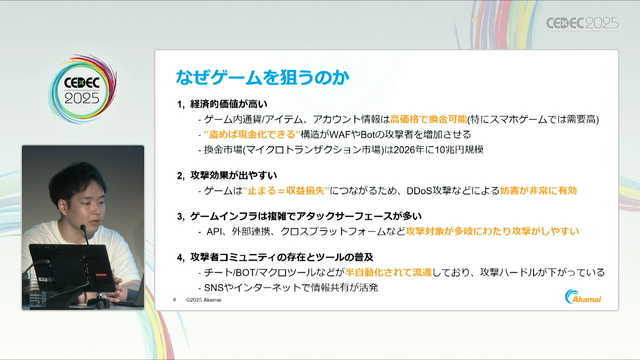

これらの背景から、小松氏は「経済的価値の高さ」「攻撃効果の高さ」「インフラの複雑さ」「攻撃ツールの普及」という4つの要因が、ゲーム業界をサイバー攻撃の格好の標的にしていると結論付けました。

Akamaiが提供する多層的な防御ソリューション

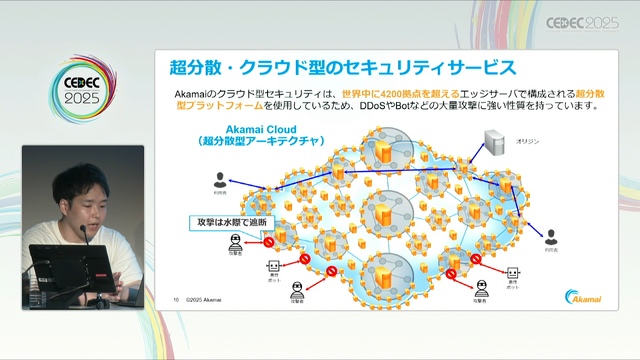

日々進化し、巧妙化する攻撃に対し、Akamaiはどのような対策を用意しているのでしょうか。小松氏は、同社が提供する多層的なセキュリティソリューションの概要を紹介しました。これらのソリューションの根幹をなすのが、アカマイの強みである“超分散型プラットフォーム”です。

防御の基盤となる「超分散型プラットフォーム」

Akamaiのクラウド型セキュリティは、世界中に4,200以上もの拠点を有するエッジサーバー群によって構成される「超分散型プラットフォーム」上で展開されます。これにより、以下の2つの大きな利点が生まれます。

高速配信と水際対策の両立: ユーザーに最も近いエッジサーバーで通信を処理するため、コンテンツを高速に配信できます。同時に、そのエッジ上でセキュリティ機能が作動し、攻撃がユーザーに到達する前の「水際」で遮断することが可能です。

大規模攻撃への耐性: 世界中にサーバーが分散しているため、一箇所に攻撃が集中するDDoS攻撃や大規模なBot攻撃に対しても、負荷を分散させて耐えることができます。

WAFからBot対策まで、脅威に対応する製品群

この堅牢なプラットフォーム上で、アカマイは具体的な脅威に対応するための様々なソリューションを提供しています。小松氏は、その中から主要な3つの製品を挙げました。

App & API Protector(WAF機能)

WAF機能を中心に、DDoS防御やゼロデイ攻撃への対策などを統合したオールインワンのソリューションです。特筆すべきは「Adaptive Security Engine」と呼ばれる検知エンジンを搭載している点です。このエンジンは、世界中で観測される膨大な攻撃データを機械学習で常に分析し、最新の脅威に対応するためのWAFルールを自動で生成・適用します。これにより、運用者が煩雑なルール更新に追われることなく、常に最新の防御状態の維持が可能になります。

Bot Manager(Bot対策)

巧妙化するBot攻撃に特化した対策ソリューションです。「静的」「動的」「振る舞い」という3つの異なるアプローチでBotを検知し、その精度を高めています。単にアクセスを拒否するだけでなく、意図的に応答を遅延させる「スロー」や、接続を保持したまま応答を極限まで引き延ばす「ターピット」といった多様なアクションを選択できるのが特徴です。これにより、攻撃者の攻撃効率を著しく低下させ、攻撃の意欲そのものを削ぐ、より高度な防御を実現します。

TrafficPeak(リアルタイムログ可視化)

大量のセキュリティログをリアルタイムで可視化・分析するためのSaaSソリューションです。どのような攻撃がどこから来ているのか、その傾向や詳細な情報をダッシュボード上で直感的に把握できます。これにより、迅速なインシデント対応や、より精緻なセキュリティポリシーの策定が可能になります。

小松氏は、これらのソリューション群を組み合わせることで、単純な攻撃から巧妙なBot、未知の脅威に至るまで、多層的かつ包括的にゲーム資産を保護する体制を構築できると強調し、自身のパートを締めくくりました。

【3製品の詳細はこちら】

【App & API Protector】Web サイト、アプリケーション、API のセキュリティをワンストップで確保【Bot Manager】

お客様の信頼が揺らがぬように、危険性が高く検知が困難なボットを阻止【TrafficPeak】

ウェビナー:TrafficPeakによるオブザーバビリティの実現とコスト削減の両立

Cygamesはいかにしてセキュリティを強化してきたか

セッション後半では、Cygamesのインフラセクションを率いる佐藤太志氏が登壇。モバイルゲーム運営の最前線で、日々巧妙化するサイバー攻撃の脅威にどのように立ち向かい、セキュリティを強化してきたか、その具体的な道のりについて語りました。

講演では、増加するBot攻撃やAPIへの不正アクセスといった具体的な課題に対し、単に高性能なソリューションを導入するだけではない、現実的なアプローチの重要性が強調されました。限られた運用負荷やコストという制約の中で、どのように対策方針を策定しているのか、WAFの導入からBot対策の高度化へと至る「段階的なセキュリティ強化」のプロセスが、その時々の課題と共に紹介されました。

特に注目されたのが、SIEM(Security Information and Event Management)とBot対策サービスを連携させることで実現した、リアルタイムでの精緻な検知・分析手法です。これにより、人手を介さずとも巧妙な攻撃を自動で遮断する体制を構築し、攻撃者との "いたちごっこ”と戦ってきた経緯が語られました。

佐藤氏は、強固なセキュリティ基盤を構築することが、インフラの信頼性を高め、最終的にはユーザーが安心してゲームを楽しめる体験につながると述べ、本格的なセキュリティ対策を検討している来場者に向けて、多くの指針となるヒントを提示しました。

まとめ

本セッションは、現代のゲーム運営がいかに高度なサイバー攻撃に晒されているか、そしてそれに対抗するためには、継続的かつ段階的なセキュリティ投資が不可欠であることを明確に示しました。

アカマイ・テクノロジーズの小松氏は、攻撃の経済的背景と巧妙化する手口をデータで示し、対策の必要性を訴えました。一方、Cygamesの佐藤氏は、理想論だけではない、コストや運用負荷といった現実的な制約の中で、いかにして防御レベルを進化させてきたかという実践的な道のりを共有しました。

最後に佐藤氏は、これまでの経験から得られた教訓として、会場に向けて以下の2つのヒントを贈りました。

段階的に対策を発展させること: 最初から完璧を目指すのではなく、スモールスタートで始め、費用対効果を見極めながら、必要に応じて対策を強化していくことが現実的である。

継続的に改善できる体制を築くこと: セキュリティ対策は一度導入して終わりではない。ベンダーと密に連携し、PDCAを回し続けることで、常に変化する脅威に対応できる強固な体制が築かれる。

サイバーセキュリティは、もはやインフラ担当者のみが取り組むべき問題ではありません。ゲームビジネスに携わる全ての人が、事業継続を左右する重要な経営課題として向き合うべき時代になっていると言えるでしょう。