2025年9月24日(水)、サイバーセキュリティやクラウドコンピューティング事業を展開するAkamaiは「Akamai Cloud Day 2025」を開催しました。相次ぐAIの進化や導入により、今日のクラウド環境はインフラというだけでなく、AIモデルの利活用を支えるプラットフォームとしての役目も持つようになりました。

Akamaiは、これからのAIとクラウドをどのように見ているのか? AkamaiのCTOであるジェイ・ジェンキンス氏による基調講演や、同氏への独占インタビューを通じて、これからのゲーム業界が進むべきクラウド活用の道を探ります。

Akamai Cloudの詳細はこちらクラウド環境を再構築しなければ近い将来、取り残される日が来る―ジェイ・ジェンキンス氏による基調講演レポート

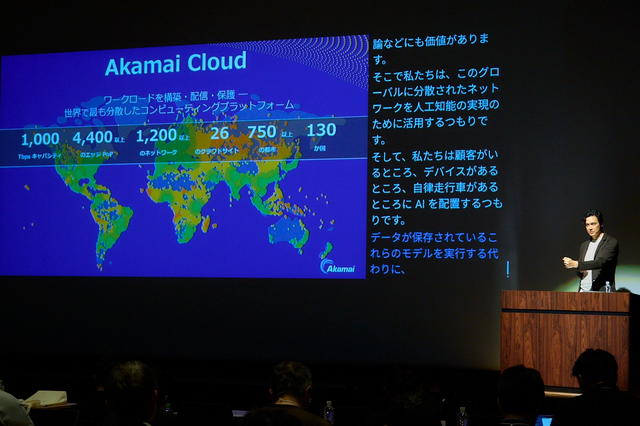

ジェンキンス氏による基調講演「The Edge is the New Center: Real-time Applications and AI Proximity」では、クラウドを導入している企業が今後直面する課題と対策が提示されました。

同氏は「Akamaiは、既存のクラウド環境を再構築しない企業は、近い将来に時代のニーズに対応できなくなると考えています」と口火を切りました。

その理由の一つはAIです。これまでのクラウド環境は中央集権型のデータベースを構築するのが普通で、クラウド上で利用するアプリケーションも、そうした構造を前提として構築してきました。

データベースで大きなデータを扱うほどに、アプリケーションもそこに引き寄せられるかのように集約していく概念は「データグラビティ」と呼ばれています。

しかし、AIの活用などにより扱うデータが今以上に肥大してしまうと、データセンターから離れたところにいるユーザーに満足できるレベルのサービスを届けようとすると大きなレイテンシが発生してしまいます。

ジェンキンス氏はデータを中央のデータセンターに集約させるのではなく、ユーザーのより近くに分散して配置した拠点で扱うことでレイテンシや負荷を軽減するユーザーファーストの概念、すなわち「カスタマーグラビティ」の構築が急務であるとしました。

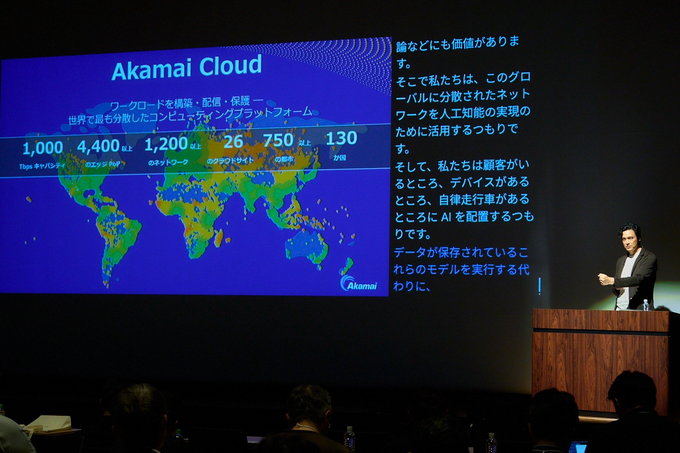

Akamaiは全世界に4,400のPoP(Point of Presence/接続拠点)を有しており、そのネットワークは人体における神経のように細かく分散しています。

Akamai CloudならAIによる新たな体験をユーザーに届けやすい

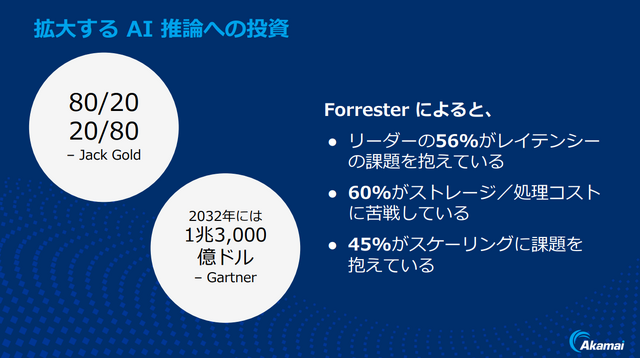

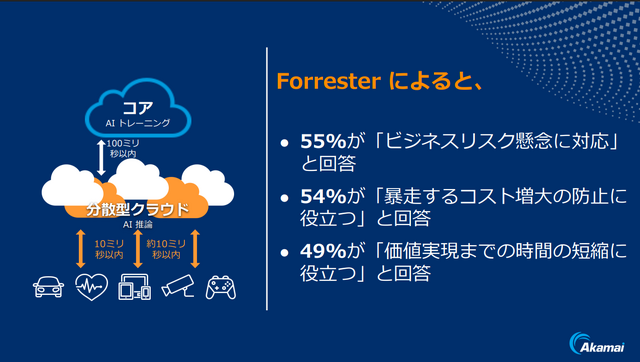

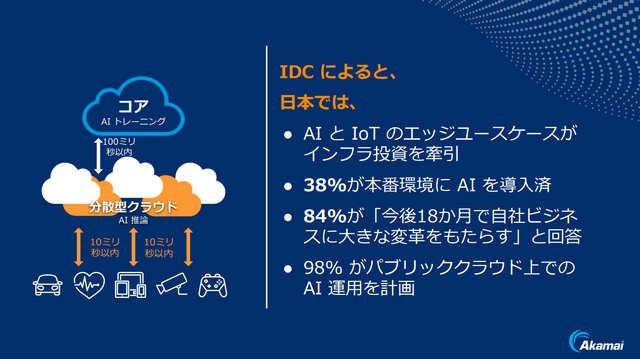

ジェンキンス氏は次に、World Gold CouncilやForrester Researchによる調査の結果を引用しました。

World Gold Councilによると、世界中の企業の現時点でのAIへの支出の内訳は約80%がモデルのトレーニングに費やされており、トレーニング済みのモデルを利用した「推論」処理にはわずか20%しか使われていません。ジェンキンス氏は「AIを活用したアプリケーションが世の中に普及するには、この比率が逆にならないといけない」と警鐘を鳴らしました。

また、Forrester Researchによると、企業のリーダーの56%がレイテンシの問題を抱え、60%の組織がストレージとデータ処理のコストの工面に悪戦苦闘し、45%の企業が世界的に均一なサービスを提供できずにいるとしました。

こうした課題の解決に大きく貢献するのが、Akamaiが提供する分散型コンピューティングです。ジェンキンス氏はAIと分散コンピューティングがもたらす新たな時代に重要な役割を担うサービスとして「Akamai Linode Kubernetes Engine」と「Akamai App Platform」の名を挙げました。

また、このコンテナベースの基盤の上で組み合わせるソリューションの多くがオープンソースであることも強調。多くの企業が現在構築・活用しているマルチクラウド環境を生かしつつ、代表的なユースケースに対応したテンプレートの活用によるアプリケーション開発者の生産性向上、オープンソースを組み合わせたアプリの迅速な導入、エグレスコスト(通信コスト)の削減などは、AIアプリケーションの構築にも大きく寄与するとしました。

ジェンキンス氏は最後に「Akamaiはユーザーのすぐ近くにAIを届けられます。Akamaiのソリューションを導入した企業は、AIによる新たな体験でユーザーをこれまで以上に喜ばせることができると確信しています」とし、講演をまとめました。

Akamai Cloudの詳細はこちらAIがもたらすメリットはデメリットよりはるかに大きい―ジェイ・ジェンキンス氏インタビュー

基調講演では、AI時代におけるクラウドの新たな指針が示されました。では、そのビジョンは「ゲーム」というエンターテインメント分野において、具体的にどのような未来を切り拓いていくのでしょうか。

講演後、ジェンキンス氏に独占インタビューを実施し、アカマイの現在地からAIとの向き合い方、そして日本のゲームクリエイターへの期待まで、多岐にわたるテーマで伺いました。

――AkamaiはCDNから歩みを始め、クラウド、セキュリティ、そしてコンピューティングの会社へと進化を続けています。現在のAkamaiのコア・コンピタンスをお聞かせください。

ジェイ・ジェンキンス氏(以下、ジェンキンス)Akamaiはクラウドにせよセキュリティにせよ、常に時代が求めることに応える形で進化を続けています。ただ、その中心にCDNがあることは、この25年間ずっと変わっていません。

今の強みは、やはり4,400のPoPに支えられたエッジコンピューティングが挙げられます。データ処理やAIの推論処理を(従来のデータセンターよりも)ユーザーの近くで行い、さらにそのセキュリティを強化することで、DDoSや生成AIに特有の攻撃からもアプリケーションを守れるようになります。

――そうした強みは、ゲーム業界においてはどのように生かされるでしょうか。

ジェンキンスエッジコンピューティングはレイテンシを大きく軽減します。低レイテンシー性が必須となるSTUN/TURNサーバーだけでなく、今後ゲーム業界でも導入が避けて通れないAIにおいても、推論を行う際のレスポンスの高速化や、高度な処理が集中するサーバーの負荷を下げることができるでしょう。

また、ゲーム業界に限らず近年はAIのスクレイピングによってアーティストやクリエイターたちがアートワークが盗まれてしまうような事態も発生しています。そんなときも、AIサービスのためにクローラーボットが行うスクレイピングを可視化するAkamai のContent Protector や、ゲーム内でも導入が進んでいる対話型UIを備えた、生成AI特有のセキュリティ/ビジネスリスクを緩和する、Akamai の Firewall for AI といったセキュリティソリューションが力になれると考えています。

――今お話しされたように、AIは負の面も取り沙汰されがちです。現状のAIをどう見ておられますか。

ジェンキンスAIは、まだ生まれたばかりの子供のようなものです。まだ「どう運用するか」ではなく、「どう作り上げていくか」という段階にあると考えています。何がうまくできて、何がうまくできないのか。まずはそれを試行錯誤することが大切です。

ただ、私個人はAIに関して楽観的な視点を持っており、AIがもたらすメリットは、デメリットよりもはるかに大きいと考えています。

新たなテクノロジーは“何にでも”使ってみるのが大切

――AIは、ゲーム制作という分野においてもプレイヤーのゲーム体験に直結する部分に深く関わっていくと思われます。ゲーム業界に大きなインパクトを与えるAI技術はどのようなものでしょうか。

ジェンキンスAIに限った話ではありませんが、新たなテクノロジーは「さまざまな用途に使ってみる」ことが大切です。クリエイターの作業を軽減させるだけでなく、クリエイターと同じことをさせるのもいいでしょう。たとえば、ゲームユーザーが今ゲームをどのように遊んでいるかを理解させ、最適なクエストを作らせる……などという使い方です。

さらに踏み込むなら、ゲームを個々のユーザーにパーソナライズさせることもできるようになるでしょう。そのユーザーがゲームに何を求めているか、どんなことが楽しいのかを把握し、ユーザー1人1人に適したものを生み出させるのです。「AIにユーザーの期待値を先読みして作業させる」という使い方は、すでに始まっています。

――そのような技術を支えるには、どのようなインフラが求められるでしょうか。

ジェンキンス繰り返しになってしまいますが、ユーザーから離れた位置にあるデータセンターに依存する従来の中央集権的なクラウドシステムから脱却し、拠点がユーザーの近くにある環境を整えることが大切です。

データセンターからこれまでにないほどの大規模なデータを繰り返しユーザーのところへ送ろうとするAIの処理では、大きなレイテンシが発生してしまいますからね。

――分散コンピューティングの環境を整え、AIを導入する。そこまでできたとき、ゲームの企画や開発、運営のあり方は今後どのように変わっていくでしょうか。

ジェンキンス分散コンピューティング環境を構築すれば、たとえば開発チームの人員が世界中にいてもスムーズにやりとりできるようになります。世界中のスタッフが同じシステムの上でストレスなくつながって開発できれば、スタッフ1人1人のユニークさや優れたアイディアを形にしやすくなります。

AIを含むテクノロジーは、あくまでツールにすぎない

――AIを導入しても、すべての企業が結果につなげられるわけではありません。AIを活用できる企業とそうでない企業の分水嶺はどこにあるとお考えですか。

ジェンキンス一番大きな要因は、その企業が「AIを導入する理由を理解できているか」にあります。多くの企業は、AIをどのように使えばよいか、価値を正しく理解できていません。理解できていないから、インフラの整備や開発に過剰なコストをかけてしまい、試さなくてよいことまで試してしまう。それでは利益は出ないというものです。

闇雲にAIを導入する前に、AIで会社をどのようにスケールしていくか、AIをどう活用するかについてビジョンを持っておくべきですね。

――AI導入にあたり、企業の経営層がコミットすべきことや、醸成すべき企業文化をお聞かせください。

ジェンキンスまずは企業文化からお答えします。これもAIにかぎらずあらゆるイノベーションに言えますが、まずは従業員全員が生産性の向上や企業の成長をマインドセットに据えていること。次に、固定観念に囚われず、新たなアイディアを柔軟に受け入れるオープンなマインドを持っていることが大切です。

AIはまだ生まれたばかり。先ほど述べた通り、AIの活用法を探るのは、いわば赤ちゃんを育てるようなものです。そんなときに「この子はこういう風に育ってほしい/こういう風に育つべき」というような固定観念を抱いていると、子が予期せぬ方向に育ったときにただガッカリするだけで終わってしまいます。

次に、経営陣にとって重要なのは、明確なビジョンを持つことです。AIを活用して、どんなゲームを作り、ユーザーに届けるか。そのビジョンを現場へ明確に伝達しなければなりません。

たとえば、ディズニー社におけるテクノロジーは「来園者にストーリーを伝えて楽しんでもらうための道具」でしかありません。ゲームにおいても同じことが言えます。ゲームにおけるテクノロジーは、ユーザーに優れた体験を届けるための道具でなくてはいけません。

エンターテイメント分野においては、テクノロジーを俯瞰できる視点が必要です。「テクノロジーのためテクノロジー」に堕してはいけないと従業員に周知しておきましょう。

――日本のゲーム業界や開発者コミュニティに対しては、どのような印象をお持ちですか。

ジェンキンス日本のクリエイターが生み出すIPやキャラクターは、年齢を問わず世界的に受け入れられるものが多いのが、特にユニークですね。新たなジャンルを生み出し、ときには再定義して多くの人の想像を超えたものを生み出し、世界中の人を楽しませています。

また、制作現場においては、突出したクリエイターが数多く存在し、その人のビジョンを実現化していく流れもしっかりできていると感じます。

――最後に、日本のゲームクリエイターやゲーム業界に向けたメッセージをお願いします。

ジェンキンスまず、自分自身にベット……言い換えるなら、自分に投資をしてください。それが一番確実な選択肢です。次に、自分は何に長けているのか、一番得意なことを一つ見つけてください。

そして、自分のビジョンが定まったら人に話してシェアをしましょう。きっと、意見交換の中からすばらしいものが生まれてきます。自分を信じて、これからもよいものをたくさん作ってください。

Akamai Cloudの重要性をさまざまな角度から再確認する講演が複数実施

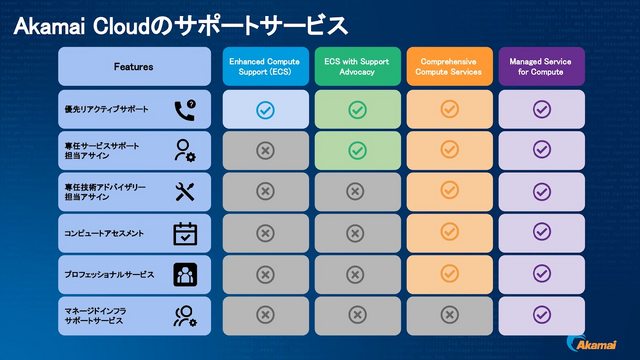

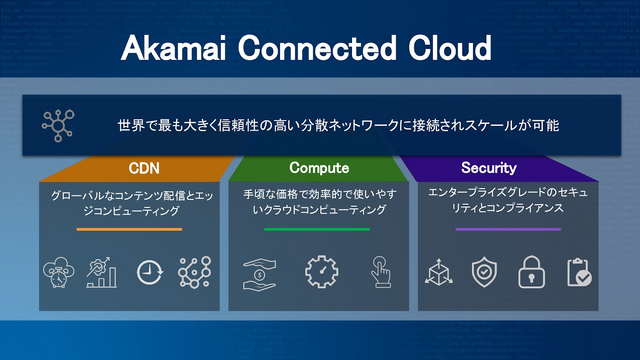

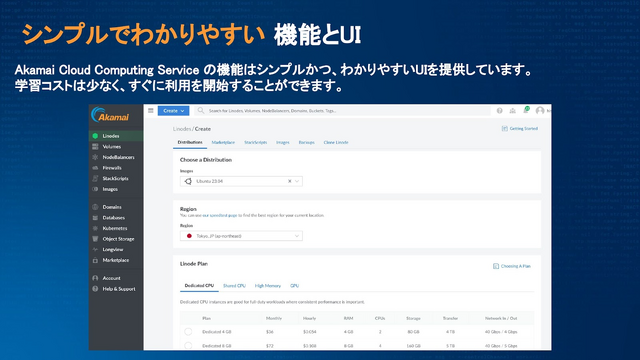

「Akamai Cloud Day 2025」では、アカマイ・テクノロジーズ合同会社ソリューションエンジニア・小松大晟氏による講演「Akamai Cloud 101」も実施されました。本講演では「入門」、「基礎」などを意味する101を冠する講演名どおりに、Akamai Cloudの仕組みや魅力が分かりやすく紹介されました。

Akamai CloudはIaaS(Infrastructure as a Service)のコンピューティングサービスとして、仮想マシンのインスタンス、大容量ストレージ、ネットワークのバックアップ機能などの機能がひと通りそろっています。

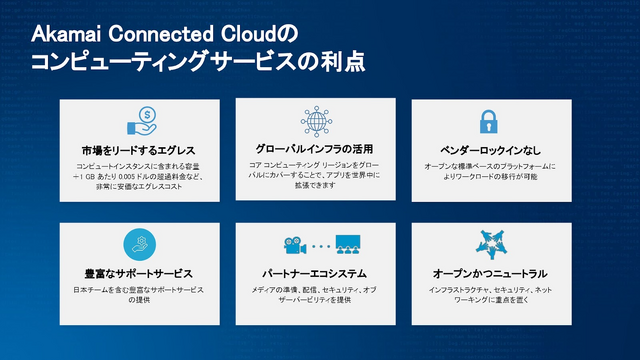

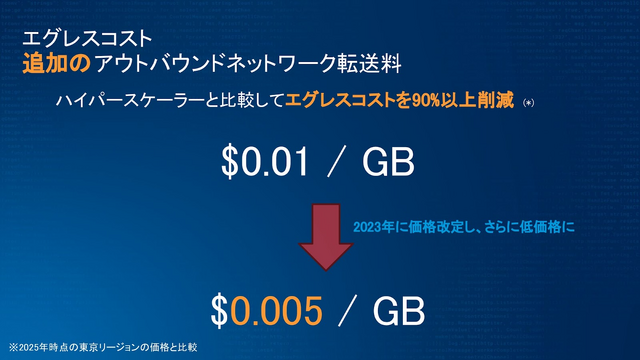

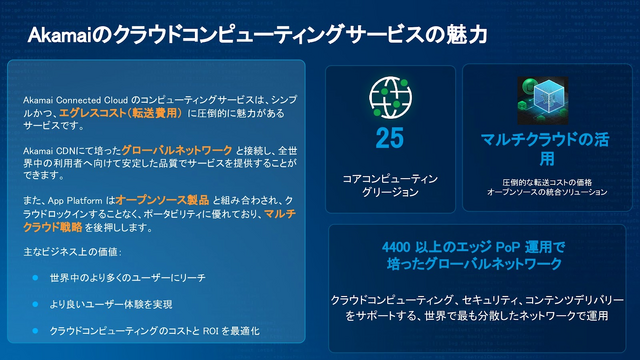

小松氏はAkamai Cloudの魅力を「UIや機能がシンプルでわかりやすい(=学習のコストを抑えられる)」、「業界最安値といってもいいエグレスコスト」、「Akamai CDNで培ったグローバルネットワークを活用した、安定したサービスの提供」にあると言及。特にエグレスコストは、インスタンスに十分な容量の月間利用権が含まれているほか、万が一超過した場合でも1GBあたり0.005ドルとなっており、ハイパースケーラーと比較するとコストを90%以上削減できることも珍しくないとしました。

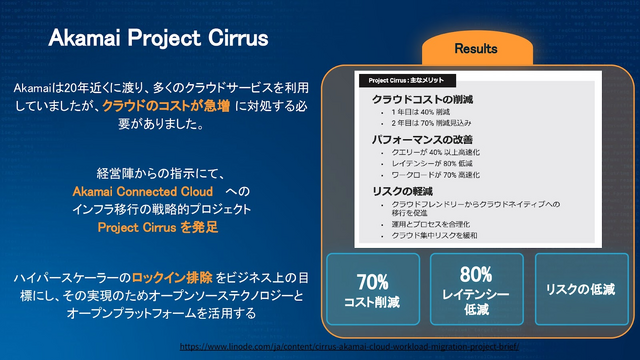

ユースケースとしては、Akamai自身がAkamai Cloudをいかに活用したかが紹介されました。経営陣からの指示で、急増するハイパースケーラーの提供するクラウド関連の利用コストに早急に対処する必要が生じたAkamaiは、Akamai Cloudへの戦略的インフラ移行プロジェクト「Project Cirrus」を発足。Akamai自身のサービスを提供するための多数のワークロードを移行した結果、クラウドのコストは1年目で40%削減され、2年目も70%の削減が見込まれています。

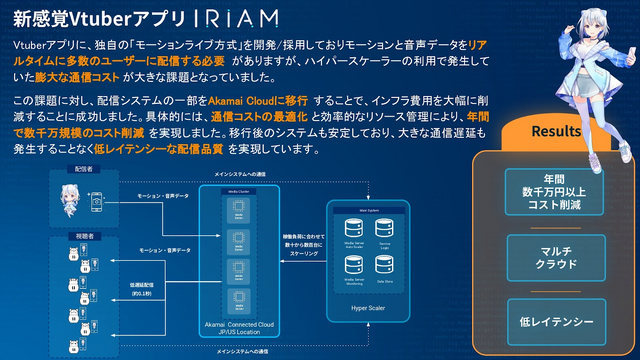

社外のケースとしては、ディー・エヌ・エーの子会社であるIRIAMによる新感覚Vtuberアプリ「IRIAM」での導入事例が紹介されました。配信システムの一部をハイパースケーラーからAkamai Cloudに移行することで、年間数千万円以上のコスト削減を達成しつつ、サービスの品質は維持。配信の際のレイテンシも低く抑えられているとしました。

そして今後の展開として、2026年に提供開始予定である新ソリューション「Akamai Managed Container Service」が紹介されました。AkamaiのエッジPoPを活用した世界各国の拠点でコンテナを活用することで、世界各地のユーザーのすぐ近くでデータ集約型のワークロードを実行できるようになるとのことです。

「Akamai Cloud Day 2025」では、上記のような講演のほかにも、音声・映像・メッセージのリアルタイム配信と、Akamai Cloud上で導入/実行可能なソリューションを展開するAkamaiのQCP(Qualified Computing Partner)の一社であるQueue-itによる、既存ソリューションを組み合わせたマルチレイヤー型アプローチを紹介する講演が実施され、Akamai Cloudが引き寄せる未来をさまざまな角度から確認することができました。