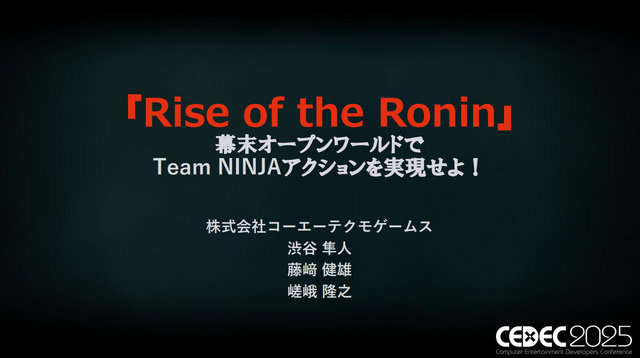

2025年8月20日(水)に開催された「CEDEC2025」にて、コーエーテクモゲームスがTeam NINJAブランド初のオープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』の開発秘話を語るセッションを実施しました。

登壇したのは、同作でディレクターを務めた渋谷 隼人氏、藤﨑 健雄氏、嵯峨 隆之氏の3名。「『Rise of the Ronin』幕末オープンワールドでTeam NINJAアクションを実現せよ!」と題された本講演では、同スタジオにとって初挑戦となる「幕末」と「オープンワールド」という2つの要素を、いかにしてTeam NINJAらしい手触りの良いアクションと融合させたのか、その過程で直面した課題と具体的な解決策が明かされました。史実の再現性とプレイヤー体験の最大化という、時に相反する目標を達成するための開発思想とアプローチが、ワールド設計、バランス調整、アクションデザインの各分野から詳細に語られました。

はじめに:Team NINJAの新たな挑戦

セッションは、本作が幕末の日本を舞台とするオープンワールドアクションRPGであることの紹介から始まりました。Team NINJAはこれまで『仁王』シリーズなど歴史を題材にしたアクションゲームを手掛けてきましたが、「幕末」を舞台にすること、そして広大な世界を自由に探索できる「オープンワールド」形式を採用することは、いずれもスタジオ初の試みでした。

登壇した渋谷氏(レベルデザイン担当)、藤﨑氏(アクション担当)、嵯峨氏(UI・RPG担当)は、それぞれの専門分野から、この大きな挑戦にどう取り組んだかを解説しました。

ワールド設計:史実と「面白くするための嘘」のバランス

最初に登壇した渋谷氏は、本作の根幹をなすワールド設計について語りました。

リアリティラインの設定

本作では、幕末という時代の複雑な人間関係や思想の対立をリアルに描くため、『仁王』シリーズよりも現実的なリアリティラインが設定されました。渋谷氏は「倒幕と佐幕という大きな2つの思想や勢力、そして海外勢力を含めた多種多様な人と人との戦い、そして複雑に絡み合う因縁をリアリティを持って描ききるため」と、その意図を説明しました。

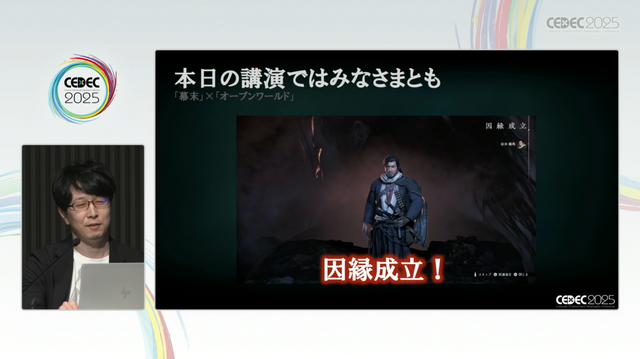

この「因縁」というテーマは、ゲームシステムの中核にも組み込まれています。本作の「因縁」システムは、単なるストーリー上の設定にとどまりません。キャラクターとの出会いや共闘、交流を通じて関係性が深まり、それが主人公自身の成長要素として直接ゲームプレイに影響を与える重要な仕組みとなっています。渋谷氏は「主役の龍馬との出会いも、共にお互いの刺客を倒して撃退するところから因縁が始まり、ゲームを通して彼との成長や交流を描いています」と具体例を挙げました。

講演の冒頭では、「本日の講演を通して、ぜひ皆様とも因縁成立が達成できれば」とユーモアを交えながら、このシステムが本作の世界観とゲームプレイを結びつける重要な鍵であることを説明しました。

その一方で、ゲームとしての面白さやプレイヤー体験を最優先するため、ゲームとしての面白さやプレイヤー体験を最優先するため、「面白くするための嘘や誇張は、(認識した上で)許容する」という方針を貫いたと渋谷氏は説明します。

例えば、横浜の西洋風建築物や江戸城の天守閣は、史実の時代考証とは厳密には一致しないものの、それぞれが地域の象徴的なランドマークとなり、プレイヤーの探索を助け、世界の魅力を高めるために意図的に配置されたとのことです。

開発初期の検証プロセス

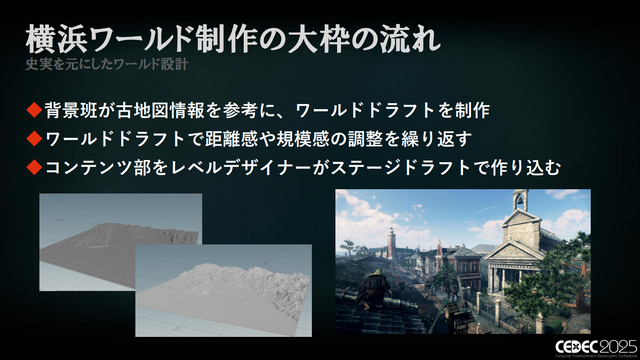

開発は、まず物語の起点となる横浜ワールドから着手されました。従来のステージ型ゲームとは異なり、背景チームが古地図を参考にワールドのドラフトを作成し、その後レベルデザイナーが距離感や規模感を調整していくという手法が取られました。

そして、ゲームの中核システムを含む小規模なフローを実際に制作し、オープンフィールドとミッションのバランス、ワールドの広さの体感などを徹底的に検証したと言います。具体的には、賊に襲われた村での「殺伐とした世界の表現」、坂本龍馬との出会いによる「主要システムの検証」、滑空装置を使った「移動アクションの手触り」、牢屋敷での救出劇を通じた「複数人バトルとミッション分岐の検証」など、段階的にゲームのコア体験を固めていきました。

直面した2つの大きな課題と解決策

開発が進む中で、横浜ワールドには2つの大きな課題が浮上しました。