小規模制作のインディーゲームを中心にキュレーションした展覧会「Under commons / アンダーコモンズ」が、横浜は新高島駅B1FのアートギャラリーArt Center NEWにて、10月25日(土)~11月16日(日)まで開催中。

なお、入館料は一般1000円、大学生800円、高校生以下無料。一部無料スペースにおいても展示を展開しています。

本展覧会ではインディーゲームの中でも、特に「クィア(※)」を主なモチーフとして描いている作品をピックアップ。ゲームをテーマとした展覧会の中でも、他にない特色が全面に表れています。

※ クィアとは、LGBTQカテゴリーの「Q」にも位置する、多様な性的マイノリティを広く指す言葉。日本語圏で言うところの「オカマ」と似た、強い侮蔑のニュアンスがあった言葉ですが、当事者がクィアを名乗り直すことによって、そのニュアンスをポジティブなものに変化させてきた歴史があります。

本記事では、キュレーターである高島鈴氏、近藤銀河氏、そしてプロデューサーの藤本一郎氏へのインタビューを掲載します。アートの視点からのゲームの強み、そしてクィアなゲーマーの今後の展望について、詳しくお話を伺いました。

高島鈴氏、近藤銀河氏、プロデューサーの藤本一郎氏へのインタビュー。「クィアゲーマー」の今後について

――まずはお三方に軽く自己紹介をお願いします。

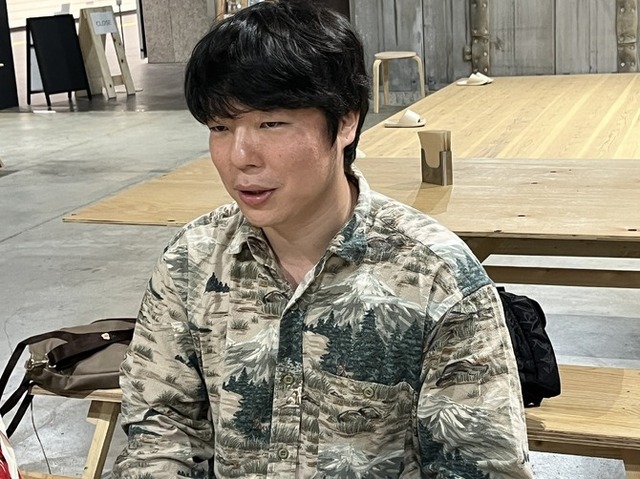

藤本さん:総合キュレーターという形で関わっております、藤本と申します。普段はArt Center NEWのスタッフで企画などをやっていて、この展覧会ではキュレーター・プロデューサーといった立ち位置です。

高島さん:ライターでアナーカ・フェミニストの高島鈴です。ライターや編集など、文筆の仕事をいろいろやりつつ、カルチャー関係のお仕事にも取り組んでおりまして、今回藤本さんにお声がけいただいて、キュレーターとして参加させていただきました。

近藤さん:近藤銀河といいます。ライターで美術史研究をしています。専門は西洋美術における女性同性愛の表象で、女性同性愛が美術においてどのように描かれてきたのか、ということを研究をしています。

ライターとしてはサブカルチャーのトピックなどをフェミニズムや性的マイノリティの関係から考えるといったテキストを執筆しています。「フェミニスト、ゲームやってる」という本を去年出させていただいたほか、2024年にはCEDECで講演させていただいています。

――では、皆さんのゲーム遍歴についてお伺いしたいです。

藤本さん:すごいゲーマーというわけではないので、少し申し訳ないところもあるのですが、もともと『フォートナイト』をめちゃくちゃやっていました。

『フォートナイト』などのFPSやTPSをプレイしていた中、ある日『Milk inside a bag of milk inside a bag of milk』をプレイして、すごく衝撃を受けたんです。「なんだこれは」となって、そこからインディーゲームというものを知り、ノベルゲームなどをやるようになっていきました。

高島さん:私はもともと全然ライトなゲーマーで、やりこむときでも、『ポケモン』でひたすら孵化厳選をしつづけるくらいだったんです。

それが大学入ったすぐの頃に、あるSF小説にドハマリして。SF界隈に出入りしているようになったときに、『VA-11 Hall-A』っていうゲームがマジで面白い、みたいな話を聞くようになって。「何それ?」と思って、PCでゲームをすることを初めて知りました。なので『VA-11 Hall-A』は自分にとってはすごいエポックメイキングな作品でしたね。

そこから海外のPCでできるゲームって、クィアなテーマやフェミニズム的なテーマっていうのがバリバリあるんじゃんと気づいてから、ゲーム生活が楽しくなりました。

近藤さん:私はもともと性的マイノリティの表現に興味があったのですが、2010年代くらいからゲームの中でもそういった表象が話題になるようになって改めてゲームに対して関心を持ち始めました。『ライフ イズ ストレンジ』が話題になっていたりとか、あるいはRobert Yang(※1)さんみたいなインディーでゲイネス(※2)を表現している方がいたりとか、そういう本当に幅広い表現がゲームにあるなっていうことを知っていったのがそのころでした。。そこからいろんなゲームに手を出すようになったという感じです。

※1 Robert Yang…ゲイ男性の体を洗う一人称視点ホラー『Rinse and Repeat』などを発表しているインディー開発者。

※2 ゲイネス…ゲイ男性同氏の関係性や立ち振る舞い、そしてゲイ文化において重要視されてきた、独特でクィアな雰囲気。

――ありがとうございます。では、今回なぜゲームをテーマにした展覧会を企画されたのでしょうか。

藤本さん:元々、「クィア・ゲーム・スタディーズ」(ビデオゲームとクィアコミュニティとの関係を、理論的に分析する学問)という分野を勉強していた時期があったのですが、この分野って日本ではあまり紹介されていないし、さらに調べていくとそもそも論文自体が翻訳されていない現状が見えてきました。

そこで、まずそういった分野を紹介する大きなプラットフォームを作ろうとしていたのですが、どうしてもハードルが高くなってしまい、結局「どうすればできるのか」と悩んでいました。そんなときにArt Center NEWのオーナーと知り合って、この展望を話したら、「アートの文脈で接続するなら、むしろ展覧会でやった方がいいんじゃないか」というアドバイスを去年ぐらいに頂きました。そこから急遽決まって、この展覧会にたどり着きました。

――続いて、本展覧会の内容について。「Under commons / アンダーコモンズ」では小規模制作のインディーゲームを中心にセレクトされていらっしゃると感じました。その中でも今回のキュレーションでは、クィアが主要人物に登場する作品がほとんどですよね。各作品のセレクトにはどういった意図があるのか、高島さんと近藤さんにお聞きしたいです。

高島さん:まず、自分がゲームを選んでくれって言われたときに、藤本さんからクィアのゲームを選んでくださいとは言われなかったんです。

「自由に勧めたいゲームを勧めてほしい」と言われたんですが、展覧会でゲームを選ぶとなると、一定のテーマが必要かなと思ったんですね。そのときに、「この世に居場所がないなら、お前はゲームをやるべきだ」というフレーズが、私のキュレーションのひとつのテーマになっていったんです。

なので今回はクィア作品がピックアップされてるんですけど、実はこのときピックアップしたのは5作品で、展示にはない残りの2作品が存在してるんです。『Pentiment』と、『シチズン・スリーパー』ですね。「この宇宙に自分の居場所がないかもしれない」ってガクッと落ち込んでるときに、やはり自分を助けてくれたのはゲームだったから、それを思い出して好きなゲームを選ぼうと思ったんです。それで選んでいったら必然的に自分の中のベストゲームが集まっていった。

なので、すごくすんなり決まったというか。全部のエンドを回収してないゲームも正直あるので、「はたして自分自身にどれほど語れるだろうか」という気後れもあるんですけどね。それでも自分の人生を支えてくれた作品として選んだときに、一貫性が立ち上がってきたっていうところで、このセレクトになってます。

藤本さん:お二人にキュレーション兼セレクトって感じで語ってもらうときに、ふわっとしたテーマでそれぞれ5作品ずつ選んでいただいたんです。その時に高島さんから頂いたGoogleドキュメントに、「この世に居場所がないなら、お前はゲームをやるべきだ」というタイトルがついていて。これに感動して、「絶対使いたい!」と思って、カタログの帯に書いています。

近藤さん:わたしは藤本さんに企画段階からご相談をいただいていて。その中で「フェミニスト、ゲームやってる」のお話やクィア・ゲーム・スタディーズのお話が出ていたんです。なのでそこから、クィアなゲームを中心に選んでいくことになりました。

ゲームとクィアの物語ってとても結びつきやすいと思うんですよね。ゲーム側には用意された“規範的な”ストーリーがあるんですけど、プレイヤーとしては必ずしもゲームのストーリーに沿って遊ぶわけではない。その中で、プレイヤーの軌跡というものが、一貫していない物語になっていく。

するとゲームプレイの中で、ゲームの中での規範としてのストーリーと、実際のプレイがずれる瞬間がありますよね。それって、マイノリティとして生きる人生と重なるものだと思います。

社会から受ける様々な規範の中で、マイノリティはそこからはズレた生き方をしながら生きている。その体験とゲームというものはすごく結びついているなと感じています。先ほど紹介したクィア・ゲーム・スタディーズでもそういった作品や体験が研究されているので、そこをベースにゲームをセレクトしました。

表象だけではなくゲームとマイノリティというものが、体験のレベルでも強固に結びついているんだよ、ということを伝えたい。そしてゲームが今現在では、多様な人々の経験から生み出されていることもやっぱりもっと知ってもらいたい。

そのことを踏まえて歴史的な経緯も含めて「これはぜひ出したい!」という作品ををセレクトしていますね。

――ありがとうございます。では、各作品について少しだけ選定の意図を教えていただきたいです。

高島さん:まず『Milky Way Prince - The Vampire Star』は様々な繋がりからセレクトしました。もともと本作の翻訳者であるラブムーさんと、以前お仕事をご一緒させていただいていて。ラブムーさんの翻訳もすごい好きでしたし、本作を開発したLorenzo Redaelliさんの最新作『Mediterranea Inferno』を応援していたんです。

同作をプレイしたときに、「自分を語る」ということに肉迫している作品だと思って。クィアが自分を語ることの難しさって、やっぱりずっとあると思うんです。それに直面した作品として、画期的なことをやっている作品だなと感じて、「ぜひ入れたい!」と思いました。

『VA-11 Hall-A』に関しては先述した通り、自分のゲーム人生の起点になっている作品でもあります。同時に、『VA-11 Hall-A』ライクと言われるような作品がたくさん生まれていますよね。その意味でもすごくエポックメイキングな作品なので、クィアゲームの、「一つの語りを生み出す」システムの起点として素晴らしいなと。

『ファミレスを享受せよ』は、「居場所がないならゲームをすべきだ」というフレーズから考えたときに、逃げ場としてのファミレスっていうのは自分自身の経験上すごく救いになっていたんです。

同作自体も謎解きの過程を楽しむというよりは、暇な時間を楽しむゲームとしての側面があって。ゲームプレイというものの体験性をすごく教えてくれる作品だなと思ったので、ぜひ広い空間でやってもらう価値があるなと。

あと今回展示はできなかったのですが、『Pentiment』と『シチズン・スリーパー』についても加えておきます。

『Pentiment』に関しては、「歴史の中に自分の名前が残らなかったとしても歴史を描くことはできる」というストーリーにすごく希望を持っていて。自分が歴史を勉強してきた人間なのもあって、「自分に居場所がない」と思っても、歴史的に見たらもしかしたらどこかに居場所があるのかも、みたいに思わせてくれるところが大好きなんです。

『シチズン・スリーパー』は、右も左もわからないところから、誰を信じていいのか判別して自分の味方を増やしながら居場所を作っていくというゲームプレイが魅力的です。その経験自体がすごくクィアな生をなぞっているものだなと思って、大好きなので入れました。

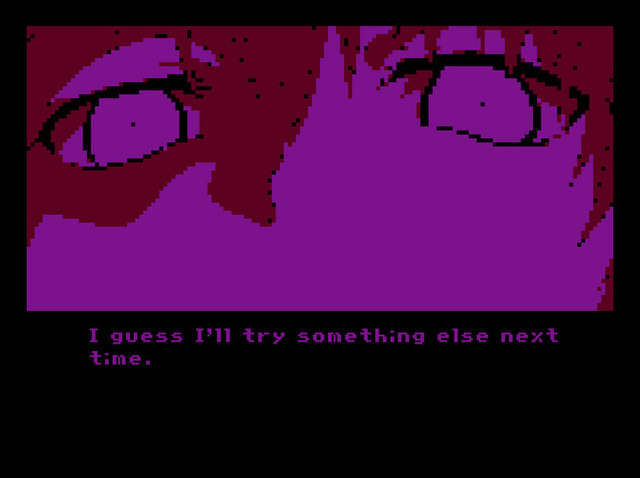

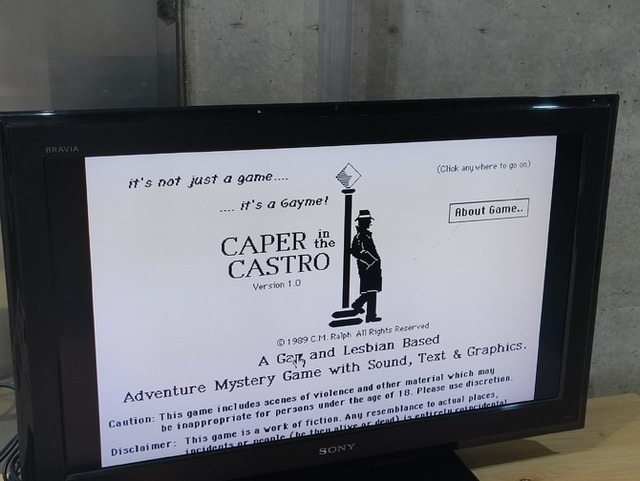

近藤さん:私からはまず、『Caper in the Castro』はビデオゲームで初めてLGBTQを扱った、歴史的に極めて重要な作品ということで、絶対にこれはまず入れたいなと感じました。

その中でも同作は、エイズによってたくさんのゲイやセックスワーカーが亡くなっていくという状態の中で、コミュニティのためにチャリティーとして制作されたものだったんです。そうしたゲームが初めてビデオゲームでLGBTQを扱った作品であった、というのは絶対に伝えたかった。

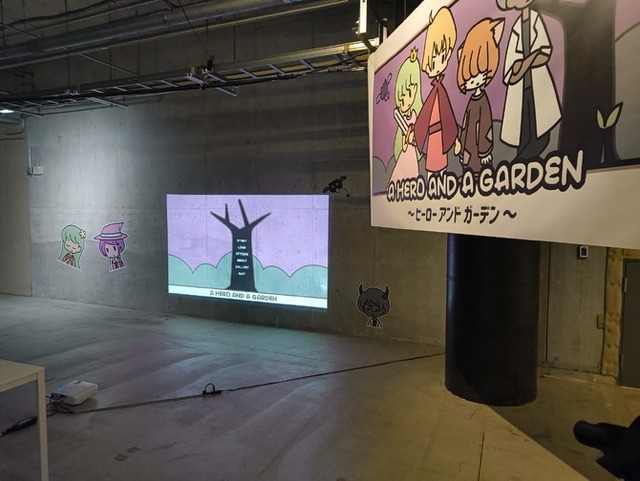

続いて、『A HERO AND A GARDEN』について。同作に関しては、まずnpckcさんの作品を絶対に入れたいというのがありました。npckcさんは日本で活動していらっしゃって、かつセクシャルマイノリティにまつわるゲームを作っていらっしゃっています。

その中で特に評価を得た作品として『one night, hot springs』という、トランスジェンダーが直面する公衆浴場での調整をテーマにした作品を制作していて。当時、まだセクシャルマイノリティの表現がインディーゲームでもそこまで多くなかった時代で、同作がエポックメイキングな作品だったので、絶対にnpckcさんは入れたかった。

ただ、『one night, hot springs』は有名ですし大好きなゲームなのですが、一方でnpckcさんは他にもゲーム翻訳やゲームツール作りなどさまざまな活動をされており、たくさんのゲームを作られています。そうしたnpckcさんの様々な側面を知ってもらいたいと思い、『A HERO AND A GARDEN』を選びました。

『A HERO AND A GARDEN』は、勇者である主人公がいわゆるマジョリティの側の人間で、そのマジョリティ性というものが問われる作品だったんです。同作で語られるのは「マジョリティ性の中にもいろんなマイノリティ性があって、みんなそれを日々押し殺して、抑圧しているのではないか?」ということなんです。このテーマは非常に重要だと感じました。

また、『A HERO AND A GARDEN』は、ゲーム性とすごくストーリーが結びついているんです。基本的には何もしないという、いわゆる放置ゲームなんですが、そのゲームプレイによって、能動的に姫を救おうとすることで解決を見出してきた勇者の「マッチョさ」が解体されていくんですね。こうした、ゲーム性とテーマ性の密接なつながりというのが重要な作品だと感じています。

本展覧会のカタログの方に入っているんですが、『Liyla and The Shadows Of War』という作品もセレクトしています。同作はパレスチナの視点からイスラエルの侵攻を描いた作品なのですが、この作品で描かれているのは2014年のガザの侵攻です。

今起きている2023年から続く侵攻の、それ以前からずっとガザに対するイスラエルの攻撃というのはあったし、それをゲームとして描いていた作品もあった。あるいはゲームというメディアを使って、その侵攻や虐殺という行為を描こうとしてきたという行為が、ずっと続いている。

また、現代においてもパレスチナ侵攻やウクライナ侵攻をテーマにしたチャリティバンドルをHumble Bundleなどが販売していますよね。ゲームがいかに社会運動と関わり得るかということを示す面でも、重要な作品ということで選びました。

あと、今回は展示されなかったのですが、『Hair Nah』という作品もセレクトしていました。

同作は、「黒人の女性が許可もなしに髪を触られる」というマイクロアグレッション(マジョリティが無意識的に行う、マイノリティへの差別的な言動や行動)の体験をテーマとしたゲームで、急に髪を触ってくる相手の手のひらを跳ね除けるアーケードゲームになっています。見た目はすごくユーモラスなんだけど、切実なことを描いていますよね。

『Hair Nah』は2017年にリリースされて、インディーゲームが広まっていく時期において、差別と個人的な体験を描く重要な作品ということでピックアップをしました。

そのほか、『ファタモルガーナの館』もセレクトしていました。2012年という日本の同人ゲームとインディーゲームの端境期にリリースされたゲームなのですが、日本のノベルゲームの伝統を受け継ぎながらトランスジェンダーのことを切実に描いています。これもかなり重要な作品だな、ということで選んでいました。このように、私は歴史的な重要性を重視してエポックメイキングな作品をキュレーションしましたね。

高島さん:それに対しては自分は割と個人の語りをどう落とし込むかっていうことを重要視していて。特に今、居場所がないと思っている人間、クィアな人間が自分のことをどう語るかとか、プレイヤーとしてキャラクターの人生を追体験する中で「自分の人生って何なんだろう?」って考えなおすような作品を中心に選んだような気がします。

近藤さん:2つの流れがあって面白い。

高島さん:合流できて良かったね。

――次に、近藤さんに質問いたします。『Caper in the Castro』のセレクトについて、同作をどのような経緯でお知りになられましたか。また近藤さんから見た、同作の魅力をお聞きしたいです。

近藤さん:まず、クィアなゲームっていうものをまず調べる中で、Adrienne Shawさんという方に出会ったんです。同氏はクィア・ゲーム・スタディーズでも有名な方であると同時に、クィアゲームのアーカイブや展示などもやっていらっしゃって、「Under commons / アンダーコモンズ」の先輩とも言えるような方かもしれません。

そんな中、Adrienne Shawさんが『Caper in the Castro』を、データから探し出してアーカイブしていて。そこから同作を知ることになりました。

『Caper in the Castro』の魅力は様々です。「カストロ地区」というゲイタウンが舞台になっているゲームで、そこで誘拐が起きて、主人公が探偵となって探索を行っていくんですが、とにかく徹底的にLGBTQのコミュニティを描いているというところがすごく魅力だと思います。

カストロ地区は『2064: Read Only Memories』にもゲイタウンとして登場していて、現実でも歴史的にゲイタウンである土地ですよね。同作が『Caper in the Castro』を参照しているかは分かりませんが、そうした歴史を感じられるのも一つの魅力です。

また、一人の性的マイノリティが、多くのマジョリティと共に暮らしている、ということではなくて、そのマイノリティの周りにもたくさんのクィアが存在している。そういうマイノリティたちが作った社会やコミュニティがある、というのを描いているのが魅力的ですね。

同作でもう一つ好きな点が、ストーリーがフランクでユーモラスなところですね。例えばゲームシステムもフランクで、鍵とか金庫とかを銃で破壊できるんです。シリアスなゲームも好きなんですけど、細かい部分にあるくだらなさというのが私は大事だと思っていて、そうした乱暴さがすごく好きです。

――そのくだらなさで言うと、いわゆるゲイやレズビアン同士の冗談だったりとか、「あいつホットだぜ」みたいな感じのテキストがあったりしましたよね。

近藤さん:ゲイコミュニティに生きている人々のフランクさや、日常における雑多さみたいなものが出ていて、今でも輝いているところだと感じていますね。

――ありがとうございます。続いて、本展覧会について。各作品はそれぞれ、社会に対する問題提起がテーマとして通底しているように感じています。それらを一つの線として繋ぐ本展覧会というのはどのような問題意識があるかということを、皆さんにお聞きしたいと思います。

藤本さん:今回「Under commons / アンダーコモンズ」というタイトルをつけたのですが、これには由来があるんです。もともとジャック・ハルバースタムさんというサブカルチャー・クィア研究者の著書に、「失敗のクィアアート」という本があって。その本の最初の章で出てくる概念が、「Under commons」というものなんです。

そこから調べると、ステファノ・ハーニーさんという方とフレッド・モーテンさんの共著のUnder commonsの宣言書が出てきまして。ちょうど企画段階でテーマを探しているときにそれを読んで、強く影響を受けました。

その宣言書ですごくよかったのが、コモンズと呼ばれるような、社会における、いわゆる公共圏の下部に、小さな知識のネットワークが渦巻いていて、そのネットワークを「Under commons」と定義しているところです。

そのUnder commonsは、マイノリティたちの知識的な資源なのですが、これを「どうすればそれを社会の中で都合よく利用されないか」みたいなことが考えられていたんです。つまり、個別具体的な資源が、コモンズという公共圏の上に引き上げられて、マジョリティの都合よく抽象化されてしまう、といった状況を危惧していたんですね。

この知識的な資源というのが今回選んでもらったようなゲームとすごく重なる部分があると感じたんです。特に小規模制作のゲームは、個人と個人の関係であったり、あるキャラクターが負う歴史というものを具体的に遊ぶことができる。その点、その具体性が、コモンズというレイヤーの下でうごめく、Under commonsというネットワークと重なって感じられたんですよね。

観客がゲームという形で、具体的な人々の問題を引き受けて遊ぶことができる本展覧会が、「Under commons / アンダーコモンズ」っていうタイトルとすごく近いんじゃないか、という思いでこのタイトルをつけました。

今語った形で、社会課題っていうのをあまりに抽象化せずに具体的に考えるっていうのがゲームの展覧会の自分にとっての位置づけだと感じます。

高島さん:自分から考えてみると、セレクトされたゲームはもちろん素晴らしい作品なんですが、インタラクティブ性(プレイヤーの反応に対して、ゲームから応答がある双方向性)が強い作品ではないですよね。プレイヤー側がやることが多くはない作品で、基本的にはクリックとか簡単なアクションで進んでいく、というような作品が主なんです。

やっぱりそういう作品に関して、クィアを扱ったから面白いみたいな評価を下しているんじゃないか、みたいな視線は強いですよね。 クィアゲーマーとかレビュアーに対して、「クィアを扱ったからプラス100点入れてるだろ」みたいな眼差しが常にある。

「ポリティカル・コレクトネスに“配慮”したゲームだったらお前は全部評価するんでしょ」みたいなことをずっと言われ続けるということがあるわけです。 そういう視線は本当に跳ねのけていきたいんですけど。やっぱり保守的な目線が常にある状態でクィアなゲームを発信するというのは、なかなか難しい側面もあると感じていました。そこから潮流を変えていくためには、アートなど、他の分野からいろんな流れをもらってくるというのは必要なのかなと思っていて。

「ゲーム内のクィア表象に救われてきた人がいるはずだ」という、語りとしての価値や意義みたいなところからの評価だとか、あるいは本展覧会での、現代アートとしての評価だとか。そういう風に、ゲームの価値っていうのをもっと多面的な形で評価したい。つまり、“より難しいゲーム”、“より複雑なゲーム”、 “UIやインタラクティブ性の作り込み”を中心に議論するような、旧来的な評価点とは別の評価というのをより高めていきたいわけです。そういう意義がこの展覧会にはあると思いますね。

そういう試みの果てに、保守的なゲーマー向けのメディアも、やっぱり「クィアの語り」をどう受け止めるかということを、メディアとしてポジティブに考えてもらえる未来が来るんじゃないかなと考えていて。そういうことにすごく期待しています。

――ぜひその機会になれたら嬉しいと思っています。

近藤さん: 私はゲームのイメージがすごく固定化されていると思うんですよね。「フェミニスト、ゲームやってる」を出したときに、「社会問題や、あるいはマイノリティとしての個人的な苦しみや悩みを考えるようなゲームが、こんなにたくさんあるとは思わなかった」という意見をたくさんいただきました。それだけゲームのイメージというものが、今現実にあるゲームと全く違う形で固定化されてしまっているのを感じています。

でも、ゲームに対して固定化したイメージを持っている人たちも、実はクィアなゲームをすごく求めています。個人の生から出発して社会にぶち当たるような作品や表現、創作物には大きな需要があります。ただそれがゲームにもあるということが知られていない。

今のゲームで語られるような、社会と個人を結ぶようなゲームというものを本当は求めている人たち、求めているけどそんなゲームがあると知らない人たちに、クィアなゲームがあるということを知ってほしいというのが、一つの意識としてありました。

同時に、そうしたクィアな作品が最近急に出てきた、という歴史観も否定したくて。先ほど高島さんもおっしゃってましたが、 いわゆる「突然出てきたポリコレ」みたいな話ではなくて、ゲームの歴史というものにクィアなゲームが連綿と埋め込まれている、ずっと繋がってきているということも伝えたいというのを、今回作品のセレクトでも考えていました。

なので、今回は過去の作品から現代の作品まで幅広く作品をセレクトしています。「最近ポリコレで出てきたよね」とか、「最近こういうものを評価されるようになったよね」という視線を変えていきたくて。 ゲームの歴史とマイノリティの歴史はずっと重なっているんだと伝えたい、というのが、今回セレクトの問題意識にありました。

――本展覧会では、現代美術のムーブメントの一つである「ゲームアート」的な方面からは離れているように感じています。いわゆるメディアアートとしてのゲームアートではなく、ゲームがちゃんと遊べて、しかもそのゲームの世界観を感じられるという展覧会になっていますよね。そうした建付けにした背景としてはどういった意図があるのでしょうか? また、ゲーマーとアートの距離を近づけるような意図があったりするのでしょうか?

藤本さん:まさにおっしゃる通りで。 日本で開催されたとあるゲームアートの展覧会では、やはりメディアアートとしてのゲームというものが主になっていました。あとは、 2023年に行われた韓国の「Game Society」という展覧会に行ったときに、色々考えさせられるところがありました。

同展覧会は自分が実際に鑑賞した初めての、ゲームアートの大きな展示だったんですが、まだ自分の問題意識はなかったものの、「やっぱりメディアアート的なものをゲームアートって呼ぶんだ」と感じてしまって。

もちろん、Danielle Brathwaite-Shirleyなどの重要なクィアゲームの作品もあったのですが、そうしたゲームもメディアアートとして捉えている印象がぬぐえず、インタラクティブ性に評価が偏重していると感じました。普通のメディアアートにはない、観客と作品のアクションとリアクションにゲームのアートとしての独自性を見出すのは重要ですが、それが前景化しすぎているというか。

あとは最近、ゲームスタディーズ関連の本も出版されていますが、クィアゲームやクィアゲームの理論を「ルール論」などと並に扱ったものはまだまだ少ない印象です。そうした問題意識によって、今回こういう形で、丁寧にクィアなゲームと向き合ってみようというかたちで展示を行いましたね。

近藤さん: 私も実はゲームとアートの距離っていうのは意識して選ばさせていただいていました。ゲームアートの展示の際に、アートというすごく限定されたジャンルの権威を高めるために、ゲームが利用されてしまうということが本当によくあります。

「アートはゲームを柔軟に取り込む素晴らしいメディアである」、みたいな方向性のものですね。そういうアートのためのゲームではない、ということはかなり意識しましたね。

今回はギャラリーでの展示なので、アートに興味がある方もたくさん来られると思うんですよね。 アートの世界の人たちには、ゲームにはどのような文脈があって、どういう歴史があるのか、ということを知ってほしい。そして今ゲームでどういうことが行われているのか、ということを知ってほしい。

そういう思いがあってセレクトしたので、意識的にメディアアートっぽいゲームは排除しましたね。

美術展示で好まれるようなゲーム作品というのはたくさんあると思うんです。でも今回は、そうではなくてゲーム性の強い作品を意識して選んだりはしていました。もちろん、ゲームに向き合いながらアート作品を作っている作家さんもたくさんいて、それも素晴らしい活動だと感じていますが、今回はゲームというものを中心にしたくて。ゲーム文化のオリジナリティとか、ゲーム文化の独自性というものを尊重したいというところでセレクトしました。

――やはりゲーマーとしては、ゲームアート的な展示よりも、ゲームを遊びたいし、ゲームに関連した展示を見たいというところがかなりあると思います。

高島さんはゲームメディアで編集として働かれていましたし、近藤さんは自身でUnreal Engineを使用した美術作品を制作されている傍ら、「フェミニスト、ゲームやってる」を執筆されていましたよね。そんなお二人から見て、ゲーム業界やアート業界に対して、何か思うことはありますか?

高島さん:腹に据えかねていることはたくさんありますね。とにかくクィアが出れば、「変なコンサルが入ったんでしょ」とか言われたりしますよね。

ゲーマーズゲート事件(2014年に海外掲示板4chanにて始まった、ゲーム業界の女性を排除しようとする運動)に始まり、古今東西とにかく黒人とかクィアとか、ポリティカル・コレクトネス的に出すべきとされているキャラクター像にちょっとでも当てはまると考えられたキャラクターが出てくると保守的なゲーマーに叩かれたりとか、一部のゲーマーコミュニティは社会的マイノリティに対して非常に攻撃的です。そういう構造自体が本当に嫌だなと思っていて。

「そんなこと言わずに、ゲームがあるんだからやれよ!」みたいな気持ちはずっとありますね。私はすごく野蛮な人間なので、そういう感想が出てきてしまうんですけれど、実際それは間違ってないと考えていて。ゲーム内にマイノリティが出ていることに、何か特別に理由があることもあるだろうけど、理由がなくたっていいじゃないかと思うし。

自分が救われてきたゲームっていうのは、どこか社会との軋轢を持っているキャラクターが、その抱えている軋轢を自分の中で消化していったり、それが消化されなくたって「それでも生きていけるんだ」と理解できたりとか、どこか救いを見つけて去っていくような作品だったので。そういうところで生きている人間が描かれていることに、ちゃんとゲーマーたちも向き合ってほしいし、ゲーマーたちもそれに救われるところが本当はあるんじゃないの?という風に私は聞きたいんですよね。「お前だって孤独だろ?」って。

その孤独を癒してくれるものこそがゲームであるはずなんだから。ゲームがいろんな人の孤独に微笑むものになっていくということを、ゲーマー自身が拒絶するというのは、やっぱり仲間を増やすことを拒んでいるのと一緒だと思います。ゲーマー側の意見っていうのも、どんどん柔らかく増えていってほしいなって感じています。

近藤さん: 今は個人制作の場がすごく進んでいて、マイノリティなゲームを作ったり、それを発表するゲームコミュニティがたくさん出てきている、と私は思うんですよね。でも残念ながらそれは広くは知られていない。

なぜ知られていないかといえば、先ほど高島さんがお話したように、ゲームコミュニティの状況があると思うんです。ゲームコミュニティ自体がすごく排他的なものになってしまっていて、それはメディアの状況も含めてそうなっていると感じています。

メディア側も、どうしてもゲーマーコミュニティに“配慮”せざるを得ないところがたくさんある。そうすると、例えば性的マイノリティの物語を知りたいなと思っている人が、そうしたゲームにアクセスすることがどんどん無くなっていってしまう。その人たちが何とか自分が求めているゲームにアクセスできる場所を作りたい。

それは多分既存のゲームコミュニティじゃなくてもいいんですよね。「そこはもういいや」と思ってしまっているところがある。もっと新しい場所、今回の「Under commons / アンダーコモンズ」も含めて、新しい場所が発生することで、できるものもあるんじゃないかな。とはいえ高島さんのおっしゃるような方向も含めて全部やっていくことが大事かなと思います。

一方で、例えばitch.ioやSteamが、クレジットカード会社から検閲を受けるみたいなことが今起きています。そこでは性的マイノリティの表現も、あるいはヘテロセクシュアル(異性愛者)向けのR-18作品も、ゴア表現も等しく抑圧されてしまっている。今の状況に対して、「もう少しみんなで戦うことができるんじゃないか」と考えています。

しかし同時にクィアな表現は、性的マイノリティに排他的なフェミニズム(フェミニズム自体が一枚岩な思想ではなく、トランス当事者やクィア当事者を差別するフェミニズムも存在しています)からの攻撃というものも受けるし、同時に保守的なゲーマーからも攻撃を受けている……という大変な状況にあります。そこを今後どうしていくことができるのかという……。

――壁が本当に多いなと感じています。

近藤さん: その壁をちょっとずつ崩していければ、「みんなのためのゲーム」、「みんなのためのフェミニズム」、「みんなのためのクィア表現」というものが構築できるんじゃないかなと。そういう意味で作品をどう評価したりとか、どう紹介していくのかということは、本当に重い責任があるんだろうなと感じていますね。

――やっぱりゲームとしてすごいクィアなものだったり、社会問題に光を当てる作品が出てきている一方で、それが抑圧される状況があります。デベロッパーとしては血の滲むような努力をしているところもあれば、メディアだったりプレイヤー側が、それを受け止めきれていないという現状も根強いですよね。

近藤さん: そういう意味でちょっと、逆に皆さんに聞いてみたいことがあるんですけど。マイノリティの表現の質というものもあると思うんですよね。やっぱりプレイしていて、「なんとなくマイノリティを出すか」というような表現と、ちゃんと個人とか歴史とかを意識して作られている表現とでは、質の違うものがあるなというのを感じています。

「フェミニスト、ゲームやってる」では、そういったマイノリティの作品に対しても、批判的に見ることもありました。やっぱり、単に「マイノリティが出てくるからいいじゃん」では良くないところもあって。もちろん私は、そうした表現は質に限らず、いくらでもあった方がいいと、今はまだ思えているんです。でも、そこを考えなきゃいけない時が来るとも感じています。

でも今のゲームが置かれている状況で、マイノリティが出ていることの質を問うことって、すごく難しくなってしまう。それはどうしたらいいんだろうかと。

――例えばオープンワールドゲームにおいては、質の高低は顕著ですよね。多様なNPCがいる中で、一部に性的マイノリティもいるという、端役として扱われる瞬間は多いように感じます。その反面、例えば『Apex Legends』や『Overwatch 2』、『League of Legends』などの対戦ゲームでは、個々のマイノリティなキャラが一人の主人公として扱われるわけですよね。それは一つの希望でもあるのかなと。

高島さん:私としては、「だってこれまで、雑異性愛者がいっぱい出てきたじゃないか」というツッコミがまずありますね。もちろんクィアであることの描写が適当すぎるっていうのはすごく悲しいことなので、それはしっかり批判していかないといけないんですけど、「とりあえず出しとくか」でなんとなくクィアのキャラが出てくるというのは、意味のあることだと考えています。まず数が必要で、その後に質かなと。

ただ、とりあえずで出すとしても、ある程度の解像度、特にクィア当事者からじゃないと見えない視座はどうしても存在しますよね。キャラクターの解像度が雑だなって思うことも実際あるんですけど、でもそれにしたって、差別的な描写でない、みたいな当たり前のラインさえクリアしているなら、「出そう」と決定したことをまず評価しないと、やっぱり何も始まらないんじゃないかなと。

「ゆっくりみんなで勉強していってくれるかな、自分も勉強するし」と構えているところがありますね。裾野が広がっていかないと、上のほうが出てこないですし。まずみんなにクィアな表現をたくさん作ってもらって、そこから何が雑で、何を変えてほしいのかということを、みんなで評論し合う。そうしたシンポジウムみたいな仕組みができていくといいのかなと考えています。

藤本さん:評価と作品のフィードバックというところで考えると、ゲームって、産業であることと同時にアート表現である、ということが両立するメディアだと感じています。だから、例えばファンの間で議論が起こったり、「この描写どうなんだ」というのをみんなで話し合った結果、その表現が別のバージョンで良くなる、ということがあり得ると思っているんですよね。

ただ現代アートでは、作品が発表されて議論が起きることはあるけれど、作品は作品でかなり閉じていて、アップデートされることはまずない。そこが今回ゲームの展覧会をやってみて感じた違いでした。 ゲームにはファンがまずいて、そこで議論が起きる、という状況がすごく羨ましいというか。アートの分野でも、批評家以外にも観覧者の目線から議論をもっと起こせたら良いのかなと感じましたね。

高島さん:ゲームがクィア表現に関して優れている点では、やはりアップデートができることだと考えています。公式がパッチを出して、後からどんどん変えるということができる。

「これは差別的でしょ」とか、「この翻訳やっぱおかしいでしょ」というマイノリティの視点から見た批判が出た時に修正するということが公式で当たり前にできる。それはクィアを表現する媒体として素晴らしいところだと思うし、こうやって間違えながら進んでいくものじゃないかな。

近藤さん: 『レッド・デッド・リデンプション2』でもそういうことがありました。トランスジェンダーについての表象に批判があって、アップデートで修正が入ったんですよね。

また、ゲームはプレイヤーが能動的にやるものなので、決して表立って性的マイノリティではないキャラに、自分の経験を読み込んでいく事ができますよね。 こうした行為はクィア・リーディングと呼べるんですが、それがしやすいメディアだとは感じています。他のどのジャンルよりもちょっと違うと思うし、そこをゲーム側から広げていく事もできるというのは、懐の広いメディアなのかなと。

――クィア・リーディングでいうと、『スプラトゥーン3』や『あつまれ どうぶつの森』での、クィアな英語ローカライズというのも話題になりましたよね。日本語版と、海外ローカライズでのズレによって、クィア・リーディングが広がっていったという側面もあったのかなと。ただ、海外での状況と日本のファンベースやデベロッパーとのズレというのは、なかなか難しい問題であるとも感じています。

近藤さん:日本で暮らす人にとっては日本の作品は、日本の社会状況の反映を読み取りやすい側面はありますよね。これは結構日本社会に従順だなとか、日本におけるステレオタイプ(マイノリティを一面化し、デフォルメするようなレッテル付け)に基づいているなっていうのが分かってしまうけど、でもそこで、海外圏の人はそれをステレオタイプとは感じない場合もありますよね。ステレオタイプのあり方は文化圏によって違いますから。

日本語圏における差別のあり方って英語圏とかなり違っていたり、ステレオタイプのあり方もかなり違っていたりする部分がある。そこで評価がズレてくるというのがあるなと感じています。面白いですよね。

――近藤さんは自身の活動とは別に、「フェミニズム・ゲームつくり入門」という講座を開催していますよね。それは本展覧会のテーマである、「公共圏から離れた個人の生産」と同じ問題意識があると感じました。そこで先ほどの質問と少し被りますが、ゲーム業界とかファンベースに対する今後の野望をちょっとお聞きしたいです。

近藤さん:ゲームがアクセスしづらいというのは、さっき言ったような遊ぶまでの面でもあるんですけど、ゲーム制作の面でもあると思うんですよね。

「ゲームを作るのは大変だ」と感じる方は多いはずです。確かに、2時間のゲームを作ろうと思うと、たぶん半年とか、下手をすると2年ほどかかる、というのも一面的には事実です。しかし一方で、今はゲーム開発のためのツールがたくさんあって、そうしたものの中には、5分とか1分とかで終わるようなゲームを作るためのツールというのもたくさんあるんです。

それを使えば、みんなゲームを作りやすくなっていくと思うんですよね。短歌とか日記みたいな感じでゲームを作れるようになっていく。2年とか半年もかける時間がないし、そこまでの熱量もないという人たちも、ゲームを作りやすくなっていく。そうするとゲーム文化自体がもっと豊かになっていって、多様なゲームっていうのが生まれていく。

それによってゲームに参加する人というのも、もっと参加しやすくなっていくと思うんです。『A HERO AND A GARDEN』を制作されたnpckcさんとのインタビューでも、マイノリティがゲームイベントにいると、他のマイノリティの人も参加しやすいという話もされていて。

それと同じで、ゲーム作りの場に多様な人たちがいる、ということが分かれば、もっと新しい人も参入しやすくなっていくと思うんです。海外ではそれができている面があるんですけど、日本語圏ではまだ未発達で。まずはゲーム作りっていう行為を、多くの人にひらいていくことができれば、ゲームコミュニティもどんどん変化していくんじゃないのかな。あるいは、今あるコミュニティとは違う新しい共同体ができていくんじゃないかなと考えています。

そういう意味でもっと、みんなが日記を書くとか、ちょっとブログを書くぐらいの気持ちでゲームを作れる世界というのがやってくるといいですよね。

高島さん:私は「そのゲームどこで知ったの?」とみんなに聞かれることが多いのですが、全部人づてに聞いているんです。だから、私が生産した知識ではないんですよね。

基本的に色んなところで知り合ったライターさんや翻訳者さんがリポストしていたものだったり、 レコメンドされているものを自分もプレイして仕入れてる、というのがほとんどだから、やはりどこかでゲーマーコミュニティみたいな場に接触するというのが、自分にとっては必要だったんです。

でもそれを考えたとき、自分はゲーム業界で仕事していた経歴があるから、コミュニティにすんなりタッチしていけたわけですけど、何も接点がない人が最初からゲームという世界に触れられることってなかなかないと思うんですね。その接点を少しでも増やしたい。

でも一方で、クィアな要素があるゲームという情報だけで、かなりの障壁をジャンプして、それでもプレイしようとしてくれる人っているんです。だから逆に言うと、クィアな要素を紹介すること自体、新しいお客さんを招くための鍵としても大事だと考えています。実はクィア表象を求めてる人って、それをすごく渇望しているから。

本当はその人たちのために「Steamっていうのがあって、ここでこんなにクィアなゲームをできるんですよ!」ということを、ちゃんとアピールしていくべきなんだけど、そういう意味でのアピールが全然足りていない。やはりまだ、今のゲーム作品がクィアな表現を渇望している人にまでリーチしていないんじゃないか?という懸念がずっとありますね。

なので私自身、4Gamer.net編集部にいたときは「クィアゲーム大賞」という記事を作って、とにかく「クィアゲーム」で検索したときに出てきやすいように頑張ってみたりとか、そういう工夫をしていたんです。実際そこから、「ゲームってやったことないけど、やってみようかな」みたいなコメントを頂くこともあって、それが印象的でした。

クィアである、というだけで実は訴求力があるんだよということを、業界側の人には知っていただきたいし、逆にクィアカルチャーを渇望している人たちに対しては、「いや実はゲームって面白くて…」という話をしたいですね。

近藤さん:SF小説のジャンルでも、性的マイノリティが出てくる話、あるいは主人公が性的マイノリティであっても、日本語で紹介されるときにそういう要素が省かれてしまうという状況があります。性的マイノリティの物語を求めている人たちが、SFであるとか、ファンタジーにアクセスできないということが起きていて、ゲーム業界でも近いことは起きていると考えています。でも、ゲームメディアの中でも、各ライターさん達が個別ですごい頑張って、なるべくクィアな要素があった場合は 書き込むようにしていらっしゃると感じてもいます。

だから、そういう個々の頑張りっていうのをどうやってもっと大きくつなげていくか、ということが今求められているのかなと。アメリカには「Gayming Magazine」というクィアゲーマー向けのメディアがあったりするけど、日本語圏でも何らかのかたちでできるといいですよね。例えば、各ゲームメディアが紹介した、クィアなゲーム記事のリンク集を作っていくみたいな事もできるかもしれません。

――少し脱線して、皆さんが今ハマっているゲームがあれば教えてください。

高島さん:タイミング的に今ずっと集中してやってるのは『Pokémon LEGENDS Z-A』なんですけど。ちょっと前まで死ぬほどやってたのが『スルタンのゲーム』でして。

『スルタンのゲーム』は今年の3月にリリースされた作品なんですが、同作は残虐な行為を強いられるタイプのADVゲームです。でも、残虐なゲームの中でも、限界の状況で結ばれる絆だとか、そういうところの中にクィア性があると感じていて。いわゆる有害なクィア性がいっぱい出てきます。

ある意味近年では、クィアってマジョリティにとっての“優等生”みたいに捉えられがちだと思うんですけど、『スルタンのゲーム』に出てくるクィア性はすべて邪悪なんです。そういった悪いクィアの表現がたくさん出てきて。質の悪いクィア表現ということではなく、純度の高い「毒」、みたいな感じなんですよね。

ここに身を投じちゃいけないよ、こんなセックスあっちゃいけないよ、みたいなクィア性がいっぱい出てくる。そういうところに、自分はオルタナティブな希望を見出しました。

――確かに、いわゆるクィアというカテゴリー自体に差別語という出自があるからこそ、そこには様々なニュアンスがあるはずですよね。

近藤さん:私は『マジック:ザ・ギャザリング アリーナ』にずっとハマっていますね。今、間違いなくSteamでのプレイ時間が一番多いゲームです。プレイ総時間を見るのも怖いから見てないんですけど…(笑)。

一時期色々デジタルカードゲームを触っていた時期があったんですね。それで同作を始めた時に、「周縁化されたジェンダーの人のための大会」(※現在は廃止)というのが開催されていて、その宣伝のバナーがホーム画面に出てたんですよね。それを見た時に、「私このゲームから客として相手にされてる!」って思って。性的マイノリティがちゃんと商業的に相手にされることってほとんどないから新鮮でした。

そこから同作を続けていくうちに、性的マイノリティのキャラクターがたくさんゲームに出てくることを知って。これならやっていけるなと感じて、自分が好きなレズビアンキャラクターのデッキを作ってしまったり、ズブズブ沼にはまっていきましたね。

高島さん:近藤さんと一緒にカラオケに行ったら、おもむろにデッキを出してきて「『マジック』やりましょう」って言われたこともありましたね(笑) 。

近藤さん:「マイノリティが出てきても、別にマイノリティの人はゲームやらないでしょ」みたいなことも言われるんですけど、私みたいにハマる人はいるし、私も性的マイノリティの友達に『MTG』を宣伝していくと、みんな沼にハマってくれるんですよね。みんな気づいたら「いくらお金使ってるんだ!?」ってなってることもあって、 ちょっと罪悪感も感じるんだけど…(笑)。

性的マイノリティを客として相手にしている、包括しているということは、それだけプレイヤーが参入しやすくなるんだなというのを感じましたね。

藤本さん:ギリギリまで色々発見をしたくて、この展覧会の出品ゲームをずっとやってましたが、それもあってか、この仕事以外は、『Apex Legends』の大会を見たりしていました(笑)。その前は『If Found…』が特に好きで、やっていましたね。

自分は、比較的に言えばかなりライトなゲーマーという自覚があるんですが、本展覧会を通して、普段ゲームをしない人にとってはゲームをプレイすること自体、時間や体力を使うものだよなということを痛感しました。

周りの人にゲームを勧めるとき、全くゲームを知らない人へのハードルが高かったなっていうのを今回感じて。なので、どうテーマで身近に感じてもらうのか?という勧め方も、今回は課題としてありました。

――今回の展覧会について、美術業界においてもゲーム業界においても、マジョリティ以外の人々をそもそもターゲットにしてないという問題があると感じています。それこそ近藤さんがおっしゃってたように、「マイノリティを客として扱わない」というような対応が常にあると思うのですが、今回の展覧会でそういったアクセシビリティに関する取り組みがあればお聞きしたいです。

藤本さん:実は、「Under commons / アンダーコモンズ」は3回展示をするつもりです。今年を初めとして、来年と再来年にも開催したいなと。その中で今年の展示の立ち位置は、ある意味「実証実験」なんです。

「とりあえずいろいろやってみて、失敗しながら終わる頃に完成している」というのが理想かなと。アクセシビリティへの対応も、とにかく変え続けるものの一つだと考えています。そういう意味で言うと、キュレーターのお二人にお話を聞きながら、取り組みとして4つのことをやろうとしています。

まず1点目に、車椅子を利用される方向けに、展示自体の位置を下げています。2点目に、動線に関しても、一部ブースに関しては入ってから旋回という形にはなってしまうんですが、ギャラリー内は2メートルの幅を持たせていて、車椅子でも旋回できるようにしています。

3点目に、読み上げ用のテキストを用意中でして、キャプションの下にあるQRコードを読み取ってもらうと、スクリーンリーダーで読み取れるようなサイトに飛ぶことができます。

4点目に、誰もがここで安心してゲームをプレイできるように、というかたちで、本展覧会のグラウンドルールをnpckcさんに制作していただきました。いかに差別を減らして、セーファーな場でゲームを楽しんでもらえるか、というところで文言を用意しています。

もう少し勉強しながら、増やしたり整理したり、試行錯誤していこうという感じです。展覧会って、始まっちゃったらそこで制作は終わり、というのが一つルールではあるのですが、やはり今回は、先ほど高島さんがおっしゃったように、アップデートすることというのがすごく重要だなと思っています。

会期中に「これがダメだ」と思ったら、ちょっと変えたりとか、ツッコミが入ったら変えるということを絶えずやりたいなと。あくまで、会期が終わる頃に完成すればいいな、というのが今回の目的ではあるので。その意味でも勉強しながら、アクセシビリティやグラウンドルールについても勉強しながらやっていきたいですね。

――クィアやマイノリティが社会の「外れ者」であったように、今回の展覧会もまた、どちらの業界から見ても異色な展覧会だと感じました。だからこそ掬い上げられるニッチもあると思うのですが、皆さんとしては、どのような人に来てほしいですか?そして何を感じてほしいですか?

藤本さん:自分がアート側の人間であることを考えると、アート業界の中でのクィアの扱い、みたいなところも考えなければいけないと感じています。

そういう意味で、ゲームというものの可塑性というか、コミュニティのネットワークで知識を溜めていったり、アップデートしていくという行為が、アート業界でも必要なんじゃないかと考えていますね。そういう知識生産の場としての展覧会、クィアな知識生産の場として、美術側の人に見てもらって、色々持って帰ってもらえたらいいなと考えています。

高島さん:私は、「新高島駅来てみたから、ついでに寄っていこうかな」ぐらいの人にいっぱい来てほしいなと思っていて。なんか面白そう、入ってみよう、ゲームやってみた、面白いじゃん、ぐらいのテンションでいっぱい来てほしいです。

同時に、家にPCでゲームできる環境がない、とか、実家的な問題でゲームが家でできないよ、みたいな人にもここでゲームをたくさんしていってほしいと思いますし、そのための楽しいイベントも用意していますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。

何を感じてほしいかというところに関しては、人それぞれ好きなものを持って帰ってね!という感じなんですけど。「とにかく居場所がないな、生きてていいのかな」みたいな気持ちになればなるほど、実のところゲームは救いになるものだと思うので、あなたを一人にしないためにゲームがあるよ、ということはお伝えしたいですね。

近藤さん:私は、実は今回の展示はゲームの今の真ん中をいっていると思っています。マイノリティの表現というのがすごく主流化してきている、というのもそうですし、今回展示で扱っている作品は、おそらくどの作品も一回は日本語圏のゲームメディアで取り上げられていると思います。ニッチではあるけど、実はメジャーに取り扱われている作品がたくさんあるんです。これらがもし、外れて見えるとしたらそれはなぜなのか?ということも一つ問われてほしいな、と思いますね。

外れみたいなことで言うと、先ほどアクセシビリティの話がありましたが、アクセシビリティには色んな段階があります。グラウンドルールの話がありましたが、これはセーファースペースという概念とともに語られることの多いものです。セーファースペースというのは、マイノリティ一人ひとりにとって、比較的居心地がいい場所というものを作ることによって、マイノリティの人たちがアクセスしやすくなるようにしようというものです。そういったセーファースペースも、アクセシビリティの中に含まれているのではないかと考えています。

展示ということでいうと、美術界が抱えている問題として美術展示は通常マジョリティのみに向けられるということがあげられます。「なんとなく美術に興味があるけど、それ以外のことには何も興味がない人」という、この世に存在しないのでは?みたいな人に向けて、特に大型の美術展示というものが作られてしまっている。

つまり、フェミニストだとか性的マイノリティ、クィアといった人たちは、展示に来ると思われていないんですよ。それって、結局は多くの人へのアクセシビリティを下げてしまっている。今回の展示はそうではないようになっていると思います。

本展覧会にはそうした意味でもアクセスしやすいものを目指したのでぜひいろんな方に来て欲しいですね。さらに言えば、そうしたアクセスしやすい作品って、マジョリティの人から見ても面白いと思うんですよ。その点でも注目してほしいと思いますね。

――ありがとうございます。最後に告知をお願いします。

高島さん:11月9日と11月16日に、現地で「生ゲーム実況」というイベントをやります!11月9日には翻訳者の武藤陽生さんと一緒に『VA-11 Hall-A』をプレイして、実際に同作を訳したときのお話や、ゲーム翻訳ってどんなお仕事?というお話をいろいろ伺っていきます。

11月16日の方は翻訳者のラブムーさんと一緒に『Milky Way Prince - The Vampire Star』を 一緒にプレイします。同作の作者と密にコミュニケーションを取りながら翻訳を進めたラブムーさんに、リアルタイムでしていたやりとりのお話を伺いつつ、作家性について、ナラティブについてなど、いろいろお伺いします。

現地限定で配信がないので、友達ん家のゲームを後ろで見ている感覚で、ぜひ遊びに来ていただければなと思います!

藤本さん:あと、本展覧会にはカタログがあります。美術家の遠藤麻衣さんが描いたキービジュアルがポスターになっていて、裏側に選書エッセイやおすすめのゲームのレコメンドが全部入っている、というカタログです。 帯もかっこよくついています!ちなみに遠藤さんには今回展示しているゲームの各キャラクターを描いてもらっています。

高島さん:ここでしかゲットできないキービジュアルだと思うので、これはお部屋に飾りたいゲーマーがたくさんいるんじゃないでしょうか。

近藤さん:希望者の方には、QRコードで読み上げ用のテキストファイルをお送りすることができるので、メールなどでお知らせください!

――ありがとうございました!

「クィアなゲーマー」を広げていくこと、について熱く語ってくれたお三方。いちクィアゲーマーとしても、胸の熱くなるお話がいっぱいでした。

展覧会「Under commons / アンダーコモンズ」は、横浜は新高島駅B1FのアートギャラリーArt Center NEWにて、10月25日(土)~11月16日(日)まで開催中。なお、入館料は一般1000円、大学生800円、高校生以下無料。一部無料スペースにおいても展示を展開しています。

Game*Sparkでは、イベントレポートも掲載中です。ぜひご覧ください。