2025年10月6日、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社が開催したオフラインイベント「AWS Media & Entertainment シンポジウム 2025」にて、年間売上1,535億円という驚異的な数字を記録した「機動戦士ガンダム」シリーズのIP戦略をテーマにしたセッションが開催されました。

登壇したバンダイナムコフィルムワークスの小形尚弘氏は、この成功が「映像」「ガンプラ」「ゲーム」「リアル体験」という複数の柱によって支えられていると分析。特に、2009年に東京・お台場に設置された実物大ガンダム立像が潮目となり、“リアル体験”がIPの価値を飛躍的に高めたと語りました。

本記事では、コロナ禍を経て海外売上が5割を超えるまでに成長したガンプラビジネスや、ハリウッドでの実写化を含む今後のグローバル戦略、そして「失敗できないIP」を成功に導き続ける組織文化の秘密に迫ります。

AWSの詳細はこちら驚異の年間売上1,535億円―「ガンダム」の現在地

「AWS Media & Entertainment シンポジウム 2025」では、セッション「巨大化する IP の活用法とその海外展望 ~進化するガンダムワールド~」が開催されました。本セッションには、バンダイナムコフィルムワークスで取締役 ガンダム事業本部 本部長を務める小形尚弘氏と、エンタメ社会学者である中山淳雄氏が登壇し、46年の歴史を持つ「機動戦士ガンダム」シリーズの巨大なIPビジネスの構造と今後の展望について語りました。

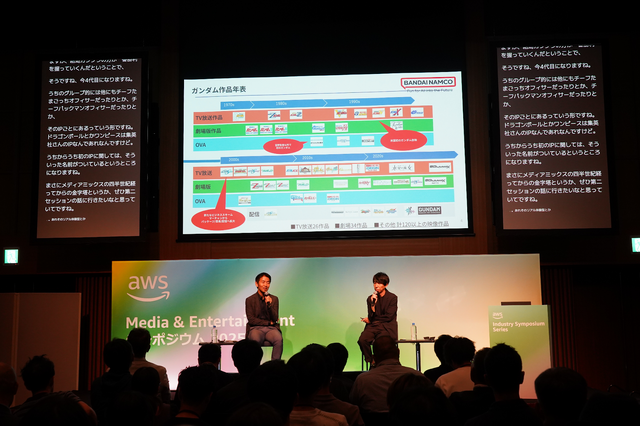

セッション冒頭、モデレーターの中山淳雄氏は、自身の著書「キャラクター大国日本」でも分析したという「ガンダム経済圏」の推移を示すグラフを提示。1979年の放送開始から、「機動戦士SDガンダム」による人気拡大期を経て、現在では年間売上1,535億円という過去最高の規模に達していることを紹介しました。

成功の潮目となった「リアル体験」―お台場から万博、そして世界へ

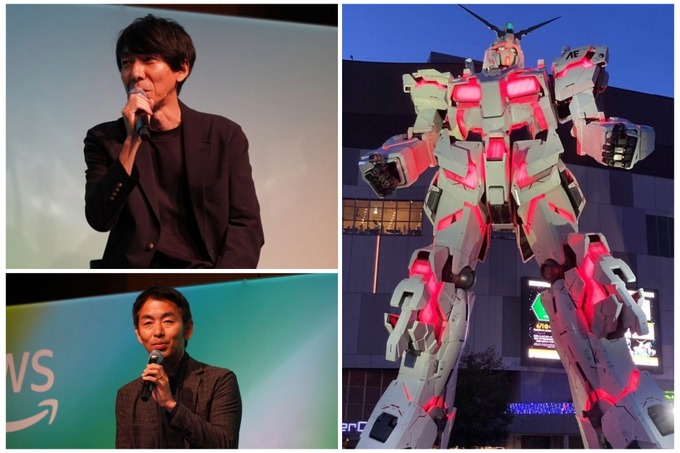

小形氏は、ガンダムIPがここまで大きく飛躍した潮目として、2009年に東京・お台場のダイバーシティ東京に設置された実物大ガンダム立像の存在を挙げました。「それまでは『アニメーションとしてのガンダム』だったが、お台場に実際に立像ができたことで、国内はもちろん、海外から見る目も変わった」と述べ、リアルな体験がIPの価値を大きく変えたと振り返ります。

このリアル体験戦略は、上海や福岡での立像設置や横浜での「動くガンダム」プロジェクトへと発展。先日閉幕を迎えたExpo2025 大阪・関西万博では、「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」を出展しました。このパビリオンは1日に52公演を実施し、累計来場者数は会期終了を前に98万人を突破(2025年10月6日、講演実施時点)。最終的に動員数は100万人を超える盛況ぶりを見せたといいます。

また、このリアル戦略と連動するのが、全世界で31店舗を展開するオフィシャルショップ「THE GUNDAM BASE」です。2009年にお台場の立像横に店舗を構えたのを皮切りに、「ガンダムを見て、ガンダムベースで買い物をする」という体験と消費を結びつける強力な動線を構築してきました。

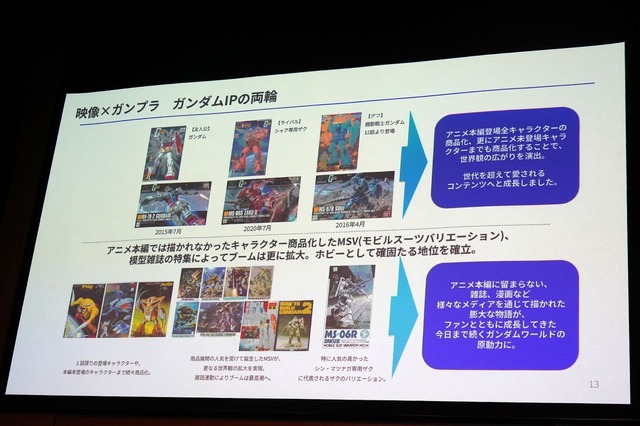

そして、このリアル体験を支えるもう一つの柱が、ガンプラビジネスです。アニメ作品が放送されていない空白期間においても、ガンプラはMSV(モビルスーツバリエーション)などの独自展開でファンとの接点を維持してきた歴史があります。このガンプラはコロナ禍の巣ごもり需要を追い風に世界的に急拡大し、現在では売上の半分以上を海外が占めるまでに成長。小形氏は、「当初は中国や東南アジアが中心だったが、コロナ禍周辺から北米の売上が上がってきた」と明かし、グローバル市場でのポテンシャルの高さを強調しました。

「失敗できないIP」を支える組織論とビジネスモデル

ガンダムという巨大IPを運営する上でのプレッシャーについて、小形氏は次のように語ります。「ガンダムは毎回きつい。入社した時も、『ガンダムは失敗してはいけない。失敗したらグループ会社の何千人もの人たちが路頭に迷うことになるから』と言われていた」。

この「失敗できないIP」をビジネスとして体系化するため、バンダイナムコグループでは2003年にCGO(チーフガンダムオフィサー)という役職を設置。当初はガンプラを管轄するトイホビー部門のトップが就任し、IP全体の計画を主導したといいます。その後、2010年からはグループ全体で「IP軸戦略」を本格的に掲げ、現在のビジネスモデルの基盤が築かれました。

「どうすれば失敗しないのか」と問われた小形氏は、成功の絶対的な秘訣はないとしながらも、「関係者全員が本気でやること」の重要性を説きました。「本気でやると、みんな手を抜かずにやってくれる。すると当然、色々な争いが起こったり、殴り合うくらいの勢いで作ったりもする。その本気さがすごく重要なのではないか」と述べ、ポジションに関わらず全員が意見を出し尽くせる熱量の高い組織風土が、最終的なクオリティに繋がっているとの考えを示しました。

小形氏個人の流儀としても、「言いたいことはすべて言えるような状態を作っておく。後悔しないように必ず言えるような場を会議でもなるべく作る」ことを心がけていると明かしました。

ハリウッド、メタバース、そして多様化するクリエイティブ―ガンダムの未来

今後のグローバル戦略の核となるのが、現在レジェンダリー・ピクチャーズと共同で進めているハリウッドでの実写映画化プロジェクトです。小形氏は、このプロジェクトを北米・欧州市場への重要な「試金石」と位置づけています。

「他の有名IPもそうだった。売れる売れないは色々あると思うが、これ(実写映画化)は一度踏まなければいけないところ。これが試金石になって、全世界の人たちにガンダムという存在を知ってもらえれば」と、その戦略的意図を語りました。

また、グローバルでの成功には、クリエイティブの多様化も不可欠です。近年では、監督に鶴巻和哉氏を迎え、脚本で庵野秀明氏が参加した「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のように、既存の世界観の「if」を描く試みも行われています。これについて小形氏は、「ガンダムの新しい楽しみ方の可能性を拡大してくれた」と評価。46年の歴史を持つからこそ、ファンも多様な解釈に寛容になり、新たなクリエイティブを受け入れる土壌が育っていると分析しました。

このクリエイティブの多様性は、テクノロジーの活用によっても加速しています。万博の映像制作では、バンダイナムコスタジオの技術協力のもとUnreal Engineを使用するなど、グループ内の技術連携を強化。小形氏は「アニメーションも3Dは必ず使わなければいけない。そういった技術を習得しながら一緒に作っている」と述べ、最新テクノロジーの導入が今後の作品作りにおいて重要になるとの認識を示すとともに、「ここにいるAWSやAmazonの皆様と協業して、さらにガンダムを進化させていきたい」と述べました。

普遍的テーマ「戦争」といかに向き合うか

ガンダムの根幹にある「戦争」というテーマの扱い方も、時代と共に変化しています。小形氏は、現代の、特に日本の若者にとって戦争は遠い存在であり、単純な戦争描写だけでは共感を得にくいと指摘します。そのため、現在の作品作りでは、大規模な戦争そのものよりも、その時代を生きる若者たちが抱える不満や社会情勢を背景に、キャラクター個人の葛藤や物語に焦点を当てるアプローチを取っていると説明しました。

小形氏は「あくまでもその時代の若者たちが、今の社会にどういう不満や思いを持ってるかを大事にしながら作る。それを描いていると、必然的にリアルタイムの社会情勢が付いてくる」と語り、普遍的なテーマを現代的な視点で描くことの重要性を強調しました。

まとめ

誕生から46年を経て、今なお進化を続ける「機動士ガンダム」。そのIP経済圏は、年間売上1,535億円という規模にまで巨大化しています。この成長を牽引するのが、AmazonプライムビデオをはじめとするVOD配信によるグローバル展開の強化で、最新作からOVAを含む過去作までが世界中で視聴可能となったことで新たなファンを獲得し続けています。そして、この映像展開を核としながら、「ガンプラ」という強力なマーチャンダイジング、「ゲーム」によるインタラクティブな体験、「リアル」での接点創出といった多角的な戦略が、この成功を支えているのです。

「失敗できない」という重圧の中で、関係者全員が「本気」でクリエイティブに向き合う組織文化こそが、この巨大IPを未来へと推し進める原動力なのかもしれません。ハリウッド進出という新たな挑戦を前に、ガンダム経済圏がどこまで拡大していくのか、今後の展開から目が離せません。

AWSの詳細はこちら