ソニーデジタルネットワークアプリケーションズは17日、ソニーの統合型拡張現実感技術「SmartAR」を使い、独自アプリケーションを作成するためのSDK(ソフトウェア開発キット)「SmartAR SDK」を、販売することを発表した。

近年の『トゥームレイダー』シリーズを開発している「Crystal Dynamics」の代表、Darrell Gallagher氏が退社したことが、「Tomb Raider」公式Tumblrの最新投稿により明らかとなりました。

12月15日付でコナミを退社し、新スタジオ『コジマプロダクション』を設立した小島秀夫監督。海外メディアによる小島秀夫監督、そして新川洋司氏へのインタビュー映像が公開されています。

FULLER株式会社は、同社が提供するアプリ利用動向分析ツール「App Ape Analytics」のデータを用いて、LINE公式アカウントからメッセージを送信した場合の人気3ゲームアプリの起動率を調査したところ、起動率が平均14%アップしていることを発表しました。

Googleは、2015年の検索キーワードランキングを発表しました。

中国のゲーム企業Tencent社が、『League of Legends』のRiot Gamesの株式を完全に取得したと発表されました。Tencent社は、2011年に4億ドルを投じてRiot Gamesの筆頭株主となっており、今回の株式取得でRiot Gamesが完全な傘下に入ります。

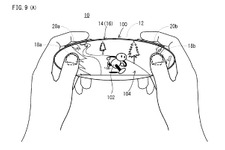

任天堂が“全面タッチスクリーンの新しいデバイス”の特許を申請していることが判明しました。

NVIDIAは、GeForceグラフィックカード支援アプリ「GeForce Experience」ベータ版の最新アップデートにて新機能を追加したと発表しました。

今回は、「AppSteroid Web コンソール」の説明の後編です。

株式会社コロプラおよび、コロプラの100%子会社で投資事業を展開している株式会社コロプラネクストが、国内外のVR関連企業支援に特化した「コロプラネクスト2号ファンド投資事業組合(Colopl VR Fund)」の設立を発表しました。

12月15日付けでコナミデジタルエンタテインメントを退社した小島秀夫氏が、新たなゲーム開発スタジオ「コジマプロダクション」を設立することが明らかになりました。

コンピューターエンターテインメント協会(CESA)は、日本最大のコンピューターエンターテインメント開発者向けカンファレンス(CEDEC)の2016年開催日程を、2016年8月24日(水)~26日(金)に決定しました。

ポリフォニー・デジタルの公式Webサイトが大幅にリニューアルされ、『グランツーリスモ』シリーズの新たな販売データが明かされました。同作シリーズの国内外での累計販売本数は以下の通りです。

12月16日、日経新聞が報じた小島秀夫氏のコナミ退社に関して、コナミデジタルエンタテインメント広報は、事実であることを明らかにしました。Game*Sparkとインサイドの問い合わせに対して、広報担当者は、小島監督の退社が契約期間満了によるものと説明。

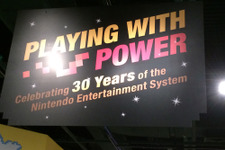

北米版ファミコン30週年を記念した展示会がいまアメリカはニューヨーク州のストロング・ミュージアムにて行われています。今回はその多彩な展示内容を大胆に誌上公開。

株式会社Gunosyが2015年12月15日(火)に、国内有数のゲームに関するWebメディア「Game8(ゲームエイト)」を運営する株式会社ゲームエイトの株式を取得し、完全子会社化したと発表しました。

海外メディアRoad to VRより、PlayStation VR技術を用いたNASA宇宙飛行士向けの訓練シミュレーション映像が披露されています。このVRデモは「Mighty Morphenaut」と呼ばれており、ヒューマノイドロボット計画「Robonaut 2」を模したシミュレーターとして利用されているようです。

先日、人気タイトル『Minecraft』のWiiU版『Minecraft: Wii U Edition』を発表したマイクロソフト。所有IPを他社のプラットフォームで展開した、同社の公式Twitterにレア社タイトルのWii Uリリースを望む声が多く寄せられています。

世界最大級のPCゲーム配信プラットフォームSteamで、12月9日より導入されたセキュリティ強化策のトレードホールド。本機能についてValveが導入の経緯を説明しています。

タイトーは、アミューズメント施設「Hey」において、複数の外貨を日本円に両替できる「外貨自動両替機」を導入しました。なお、これはアミューズメント業界として初になるとのこと(タイトー調べ)。