グローバル展開、マルチプレイ、そして高度なAI活用。ゲーム開発の要求が複雑化するにつれ、従来の中央集権的なクラウドインフラは限界を迎えつつあります。そんな中、「インフラは“分散”する」という新たなパラダイムを提示したのが、Akamaiです。

ゲーム開発者向け技術カンファレンス「CEDEC2025」では、アカマイ・テクノロジーズの森祐孝氏が登壇。「Akamai Cloudで進化するゲームインフラ」と題し、同社が提供する世界最大規模の分散型クラウドプラットフォームを活用した、次世代のゲームインフラ構築手法を解説しました。

本セッションでは、”エッジネットワーク”、”GPU”、”Kubernetes(K8s)”を組み合わせることで、リアルタイムAI推論とグローバル規模での高速配信という、相反する要求をいかにして両立させるかが、具体的なアーキテクチャやユースケースと共に語られました。本稿ではその詳細をレポートします。

世界最大規模の分散型プラットフォーム「Akamai Cloud」

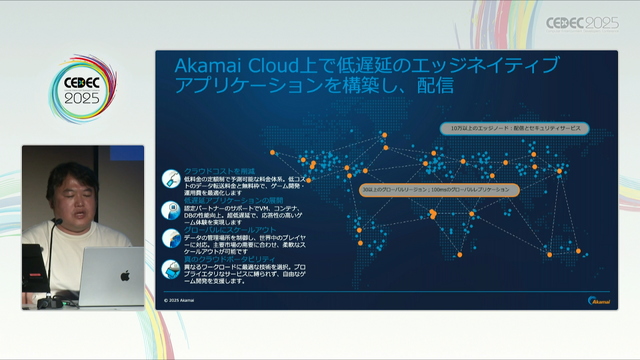

セッションの冒頭、森氏は「Akamai Cloud」の概要を紹介しました。同プラットフォームは、総容量1000Tbps、世界130カ国以上、1,200以上のネットワークに接続し、4,350以上のエッジPoP(Point of Presence)を展開し、24時間365日のサポートを提供するという、“世界で最も分散されたコンピューティングプラットフォーム”だといいます。

「Akamai Cloudは、エッジデリバリー、サイバーセキュリティ、クラウドコンピューティングを統合し、大規模分散、完全自動化、高効率化を実現している」と森氏はその特徴を語りました。

このプラットフォームは、「エッジ」「ディストリビュート(分散)」「コア」という3つの層でサービスを提供しています。

エッジ: ユーザーに最も近い数千カ所の拠点で、CDN、FaaS(Function as a Service)などを提供し、高速なレスポンスを実現

ディストリビュート: 100カ所以上に配置された拠点で、KubernetesやGPUなどのコンピューティングリソースを提供(現在は十数か所、今後100か所以上に展開予定)

コア: 20カ所以上の主要なデータセンターで、DBaaS(Database as a Service)やオブジェクトストレージなど、より包括的なサービスを提供

この3層構造により、コアからエッジまでが連携し、最適な場所で処理を実行できる環境が構築されています。

AI時代が突きつける、従来のゲームインフラの限界

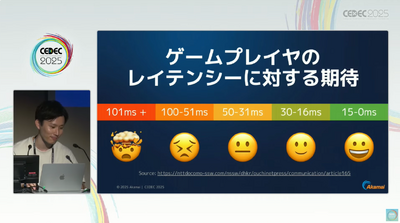

続いて森氏は、従来のクラウドインフラが抱える課題について言及しました。中央集権型のデータセンターに依存するモデルでは、ユーザーが物理的に遠い場合にレイテンシー(遅延)が増大するほか、AI推論のような高負荷処理をクラウドで行うと、データ転送コストや処理遅延が深刻な問題となります。

「ゲーム業界では高速・低遅延な配信が求められる一方で、GPUリソースの確保や同時接続数の増加への対応が課題となっている。ゲームの進化に伴い、NPCの行動制御やユーザーのパーソナライズ、リアルタイムのコンテンツ生成など、AIの役割が拡大しており、従来のクラウドでは対応が困難になりつつある」と森氏は指摘しました。

低遅延とコスト効率を両立するAkamaiのソリューション

これらの課題に対し、Akamai Cloudは明確なソリューションを提示します。その核となるのが、前述の分散型アーキテクチャです。

「Akamai Cloudでは、ユーザーの“待てない”を減らすために各サービスを提供している」と森氏は強調します。世界最大規模の分散ネットワークにより、ユーザーに最も近い拠点で処理を行うことで、遅延を10~80ミリ秒に抑えることが可能に。さらに、アウトバウンドのデータ転送コストを抑えた予測可能な料金体系により、運用コストの最適化も図れます。

また、オープンソースベースの設計により、特定のベンダーに縛られる状況=“ベンダーロックイン”を回避し、開発の自由度を高めることができる点も大きなメリットです。

パートナーソリューション「Edgegap」で実現する、最適なマルチプレイ環境

Akamai Cloudの強力なインフラは、サードパーティの優れたソリューションと組み合わせることで、さらにその価値を高めます。セッションではその一例として、マルチプレイヤーゲームのサーバー管理を自動化するAkamaiのパートナーソリューション「Edgegap」が紹介されました。

Edgegapは、マルチプレイヤーゲームにおけるサーバーの効率的な調整と管理という、複雑な課題を解決するSaaS(Software as a Service)です。Akamaiのグローバルなエッジロケーションを最大限に活用し、ゲームサーバーの自動配置、スケーリング、ライフサイクル管理を実現します。

その仕組みは以下の通りです。

ゲームデベロッパーがゲームサーバーのイメージをEdgegapの「オーケストレーター」にアップロードする

プレイヤーがゲームを開始すると、マッチメーカーなどを通じてEdgegapにAPIリクエストが送信される

リクエストを受けたオーケストレーターは、世界中に分散されたAkamaiのエッジ拠点の中から、プレイヤーにとって最適な(最も遅延の少ない)場所にあるゲームサーバーを瞬時に起動または割り当て、プレイヤーを接続させる

森氏は、「この仕組みにより、プレイヤーは常に最適な低遅延環境でゲームをプレイでき、ゲームプラットフォーム全体のパフォーマンスと信頼性が向上する」と、その効果を説明しました。

AI推論を加速する高性能GPUと、それを支えるKubernetes「LKE」

セッションでは、ゲームAIに不可欠な技術要素として、GPUとKubernetesについても解説されました。

Akamai Cloudでは、NVIDIAの最新世代GPU「RTX 4000 Ada」を搭載したインスタンスを提供。これにより、リアルタイムAI推論や3Dレンダリング、動画処理などを高速に実行できます。

そして、この高性能なGPUリソースを効率的に管理・運用するために提供されているのが、フルマネージドのKubernetesサービス「LKE(Linode Kubernetes Engine)」です。

森氏はLKEのメリットとして、以下の点を挙げました。

簡単な構築と運用:数クリックでデプロイでき、CI/CDパイプラインとの連携で運用を自動化可能

高いスケーラビリティとポータビリティ:急なアクセス増にも柔軟に対応し、ゲームの安定稼働をサポート

GPUの効率的な活用:必要な時に必要な分だけGPUを割り当て、リソースを無駄なく利用

ゲームとの高い親和性:マッチングサーバーやセッション管理、マイクロサービス化に最適で、ゲームのスケーラビリティ向上に貢献

LKEを活用することで、開発者は複雑なインフラ管理から解放され、ゲーム開発そのものに集中できる環境が整います。

AI推論からチート対策まで。ゲーム開発における具体的な活用事例

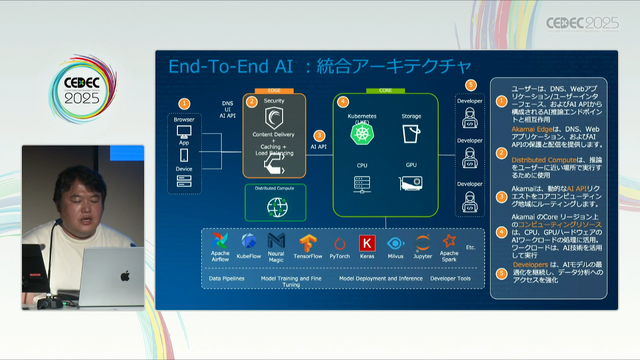

本セッションの核心である、AI推論と高速配信を両立させる統合アーキテクチャも紹介されました。

プレイヤーからのアクセスはまずCDNを通り、ゲームアセットなどの静的コンテンツが高速配信されます。AI推論やリアルタイム性が求められる処理は、プレイヤーに最も近いエッジロケーションのLKEクラスター(GPUノードを含む)で実行されます。これにより、データの発生源に近い場所で処理を行う「データの局所性」が実現され、レイテンシーを最小限に抑えることが可能になります。

森氏は、このアーキテクチャを活用した具体的なユースケースとして、以下のような例を挙げました。

リアルタイムNPC行動生成:プレイヤーの行動や状況に応じて、自然で予測不能なNPCの動きを生成し、没入感を向上

パーソナライズされたゲーム体験:過去のデータからプレイヤーの行動を分析し、最適な難易度やコンテンツを自動で提供

チート検出・不正行為のリアルタイム検出:異常な行動パターンを即座に検知し、不正行為を排除してゲームの公平性を維持

ゲームコンテンツの動的生成・調整:マップ構造、アイテム、クエストなどを、AIがプレイヤーの進行に合わせて動的に生成・調整し、常に新鮮なプレイ体験を提供

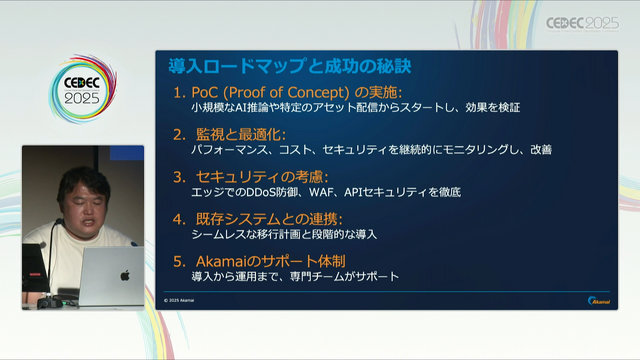

PoCから始める実践的な導入ロードマップ

最後に、森氏は実践的な導入ステップについて解説しました。「まずはPoC(概念実証)として、小規模なAI推論や特定のアセット配信からスタートし、効果を検証することを推奨する。これにより、リスクを抑えながら具体的なメリットを把握できる」と述べ、スモールスタートの重要性を説きました。

また、導入後もパフォーマンス、コスト、セキュリティを継続的に監視・最適化していくことや、Akamaiが提供するDDoS対策やWAFといった強力なセキュリティ機能を活用することの重要性にも触れました。

森氏は、「Akamaiには導入から運用までをサポートする専門チームがおり、顧客の成功を導く」と述べ、セッションを締めくくりました。

まとめ

本セッションは、現代のゲーム開発が抱える複雑なインフラ課題に対し、アカマイ・テクノロジーズが提供する分散型クラウド「Akamai Cloud」がいかに有効な解決策となりうるかを具体的に示すものでした。

世界中に広がるエッジネットワークによる「高速配信・低遅延」、高性能なGPUによる「リアルタイムAI推論」、そしてLKE(Kubernetes)による「柔軟で効率的な運用」。これら3つの要素を組み合わせることで、これまで両立が困難とされてきたグローバル規模での高品質なサービス提供と、高度なAI活用が可能になります。

コスト効率に優れ、ベンダーロックインのリスクも低いこのプラットフォームは、大規模なAAAタイトルからインディーゲームまで、あらゆる規模のデベロッパーにとって、新たなゲーム体験を創造するための強力な武器となるのではないでしょうか。

クラウドコストの削減についてはこちら低レイテンシーのアプリケーションの展開についてはこちら