近年、日本のゲームが再び世界の舞台で大きな存在感を示しています。『ファイナルファンタジー』や『龍が如く』、『モンスターハンター』といった長期シリーズの大作は海外でも確固たるブランドを築き、『エルデンリング』や『メタファー:リファンタジオ』など世界に打ってでるタイトルも高い評価を得てビジネス的にも成功しています。こうした成功には、優れたゲームを開発するということはもちろん、文化や言語の壁を越え、現地のファンの心に火をつけるためのマーケティング戦略も必要不可欠です。

今回編集部では、その成功を支える、ゲーム専門のグローバル広告代理店「Liquid Advertising」に独占インタビューを行いました。同社は25年以上にわたり、世界のゲーム市場の複雑な潮流を乗りこなしてきた専門家集団です。

お話を伺ったのは、15年にわたり業界の最前線に立ち続けるグローバルメディアのバイスプレジデントを務めるNikki DePaola(ニッキ)氏と、日本と世界の「架け橋」としてビジネスと文化を繋ぐ、事業開発兼アカウントマネージャーの首藤賢吾氏の2名です。

この15年の業界の変化や、これから日本のメーカーが海外で勝負をする際に必要なこと、そして我々を含めたテキストメディアの存在意義など多岐に渡るお話を伺いました。

15年の歩みが示す、ゲーム業界の大きな変化

――まず、お二人の自己紹介と、Liquid Advertising社のこれまでの歩みについてお聞かせください。

Nikki DePaola氏(以下、ニッキ): Liquid Advertisingでグローバルメディアのヴァイスプレジデントを務めているニッキです。この会社で働き始めて15年になります。Liquid Advertisingはゲーム会社専門の広告代理店ですので、私も15年間ゲーム業界に身を置いていることになりますね。

弊社は元々PCゲーム向けのマーケティングから始まり、当時はBlizzard Entertainmentのような欧米の企業が中心でした。その後、2014年頃にスクウェア・エニックスさんとお仕事をさせていただくようになり、他社を含めて多くの日本の素晴らしいタイトルに携わっています。

現在弊社でマーケティングを担当するタイトルは、ベセスダやCD PROJEKT REDが手掛けるAAAタイトルから小規模スタジオが作るインディーゲーム、そしてもちろん日本のJRPGまで、ポートフォリオはジャンル・地域・規模問わず、過去最も多様化しています。欧米の企業が中心でしたが、今は日本、そしてNetEaseやテンセントといった中国のクライアントの存在感も非常に大きくなってきました。

近年は、コンソールからオンラインのマルチプレイヤーゲームへと市場がシフトし、『原神』をはじめとしたF2P(ガチャ)モデルのゲームが登場するなど、ゲームのあり方そのものが大きく変わってきている――これがこの15年での変化です。

首藤賢吾氏(以下、首藤): 私は元々ロサンゼルスのPR・広告代理店に務めており、アニメやマンガ、ゲームのみならず食品など日本のクライアントの米国進出をお手伝いしていました。その中で、ゲームやアニメには専門的な文脈理解が不可欠だと感じていたところ、ゲーム専門の代理店であるLiquid Advertisingと出会いました。

当時のLiquidにも既に多くの日本のクライアントがいましたが、社内に日本人スタッフがいませんでした。特にインディー~AA規模の会社さんでは、英語を話せる担当者や外国人スタッフがいないために海外展開が難しいという課題もありました。そこで私が入ることで「日本と世界の架け橋」になれるのではないかと考え、ジョインしたんです。現在は日本のクライアントの海外進出プロジェクトをマネジメントする業務と、欧米や中国のゲーム会社が日本でプロモーションを行う際の現地プランナーとしての役割を担っています。

「良いゲーム」だけでは勝てない。飽和した市場における新たなエンゲージメントの考え方

――15年前と比べて、ゲームの数もマーケティングの手法も大きく変わったと思います。その変化をどのように捉えていますか?

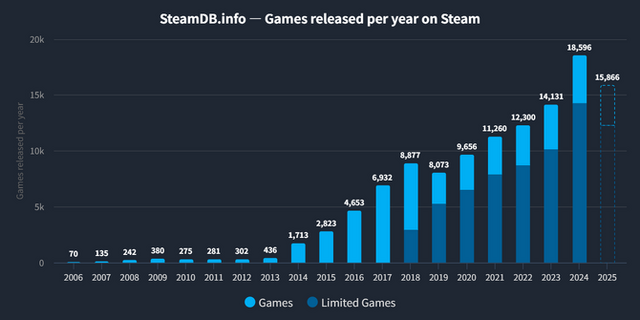

ニッキ: ゲームの数自体が爆発的に増え、競争が非常に激しくなっています。その中で、一つのゲームがユーザーの目に留まること自体が、年々難しくなっているのが大前提としてありますね。実際に、Steamでの年間リリースは8,073本(2019年)から18,596本(2024年)と急増しているにも関わらず、年間で1~3本しかプレイしないファンの数は10%以上増えています。

――競争が激化する中で、ゲームを目立たせるために重要になっている戦略は何でしょうか?

ニッキ: 最も重要なのはIPの力、特に「ブランドへの投資」です。例えば『ウィッチャー』シリーズは、前作から10年以上経って新作が出ます。この長い空白期間に、昔のファンに思い出してもらい、新しいファンを獲得するために何ができるか。そこで重要になるのが、IPライセンスの活用や、他IPとのコラボレーション、さらにはレストランやファッションブランドといったゲーム以外の領域との連携です。

これらの活動は、ゲームの寿命を延ばし、異なるファンベースを繋ぎ合わせることで、常にファンとの接点を持ち続けることを目的としています。アニメ化やTV番組化といったマルチメディア展開もその一環です。これらすべては、これまで以上に重要になっている「コミュニティ」を維持し、エンゲージメントを高めるための施策なのです。

――海外と日本ではユーザーの反応も違うと思いますが、マーケティングにおいて特に難しい点は何ですか?

ニッキ: 最も難しいのは、やはりカルチャーのニュアンスの違いです。同じIPでも、日本とアメリカでは全く違う受け取られ方をすることがあります。私たちの強みは、アジアのゲームをグローバルに展開してきた豊富な経験から、各地域のオーディエンスの心に響く「ツボ」を見つけ出し、メッセージを最適化(ローカライズ)できる点にあります。

具体的な例としては、 『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』のプロモーションを行った際、日本では「誰もが知っている国民的IP」という前提でトレーラーが作られていました。しかし、当時のアメリカではその知名度はまだ低く、同じような前提では全く通用しなかったのです。「そもそも前提が違う」という、根本的な課題に直面した例であり、こうしたギャップをいかに埋めていくのかが海外展開においても重要になります。前提が違う市場では、”どう言うか(HOW)”の前に、”何を言うか(WHAT)”を再設計する必要があるのです。

首藤: そうですね。”表面的な翻訳”だけをしたコピー・広告・キャンペーンなどが、アメリカのオーディエンスに全く機能していないことも見受けられます。日本とアメリカでの前提が違う(かもしれない)ということを認識した上で、表面的な言葉尻の翻訳ではなく、コンセプト・概念段階からの再デザインし、キャンペーン・コミュニケーションをしていくことが重要です。

例えば、アメリカでは馴染みが薄いIPの周年キャンペーンという概念を、ファンとブランドにとっての"誕生日"という風に、コンセプトをアメリカ向けに再設計しているコミュニケーション事例なども見られます。このように、日本でのナラティブ・ノウハウを持ち込むだけでなく、違う市場における前提の違いを認識した上で、マーケティングの根幹となるコンセプトを”再発見”していく姿勢が重要だと考えます。

SteamとXboxが西洋への扉を再び開いた

――日本のゲーム、特にJRPGが、再び海外で高く評価されているように感じます。この変化をどう見ていますか?

ニッキ: 欧米のファンは、日本のゲームに対して「ハイクオリティである」という共通認識を持っています。特に、発売直後にバグが多いといった技術的な問題が少ないという印象が強いですね。また、JRPGで育ったミレニアル世代がノスタルジーを感じているという側面もあります。

しかし、この人気の再燃を可能にした決定的な要因はプラットフォームの変化です。特にSteamは「大きな革命」でした。そして、欧米市場に多くのオーディエンスを抱えるセガさんやスクエニさんのような日本のパブリッシャーさんにとって、Xboxは極めて重要なパートナーとなっています。

Xbox Game Passのようなサブスクリプションサービスに日本のゲームが多数含まれることで、これまでJRPGに馴染みのなかった膨大な数のユーザーが気軽に触れる機会が生まれました。また、ファンを失望させないために、PCとXboxで同時にリリースするというマルチプラットフォーム戦略も、今や成功の鍵となっています。

大きく変わるメディア環境:ゲーマーは今、どこで情報を得るのか

――ゲームの流通にも大きな革命があり、市場が変化しているということはよく分かりました。一方でみなさんはどのメディアを買って広告を出すことも大きな仕事だと思います。メディアの選択という点では、どのような変化がありましたか?

ニッキ: 15~20年前は、信頼できるゲーム情報サイトがゲーマーの主な情報源でした。しかし今は、ソーシャルメディアのフィードに何が流れてくるか、そして最近ではDiscordのようなコミュニティハブでの情報交換が非常に大きな比重を占めるようになっています。

――動画での広告展開も主流になってきていますが、あえて質問するなら、我々のようなテキストベースのウェブメディアの価値は、どこにあるのでしょうか?

ニッキ: 一言で言えば「信頼性(Credibility)」です。特にフェイクニュースが問題となる現代において、プロのジャーナリストやメディアが発信する情報の価値は、むしろ高まっているとさえ感じます。

首藤: さらに、AIの台頭もこの流れを加速させています。例えばChatGPTは、信頼性の低いRedditのような誰でも投稿できるプラットフォームの情報ソースが、学習元のデータとしてトップを占めていることが報じられています。そうなると、AIがもっともらしく生成した情報が、本当に正しいのかは誰にも分かりません。Wikipediaが抱える問題と似ていますね。だからこそ、歴史と信頼のあるメディアやオピニオンリーダーの影響力は、ファンダムの中で依然として非常に強いと感じます。

――いかに信頼性を高めるのか、というのは耳の痛い問題で、日々頑張っていくしかないですね。動画全盛のメディア環境で自信を失ってきている昨今ですが、広告としてもテキストメディアは未だに効果的なのでしょうか。

ニッキ: 私たちがキャンペーンのデータを分析しても、専門的なゲームメディアでの広告は非常にパフォーマンスが良く、コンバージョン率も高いことが分かっています。仮説ではありますが、いまだに多くの質の高いオーディエンス(読者)が専門メディアを読んでいるからではないでしょうか。また、YouTubeだけで広告を見せるよりも、YouTubeとテキストのゲームメディアの両方で広告に接触したユーザーの方が、最終的なキャンペーン成果が良いというデータもあります。ただ、データ・数字は活用しつつ踊られすぎず、いちファン・生活者の視点を思い出して、“最適”だけではなく質も重視した“最良”の多面的なアプローチがますます重要になっているのです。

――インフルエンサーなどを上手く活用してリーチを広げながらも、きっちりテキストでも見せていくような多面的な展開が求められるということですね。

「正直さ」というマーケティング戦略

――では最後に、これから海外展開を目指す日本のパブリッシャーにとって、最も大事なことは何でしょうか?

ニッキ: 一つだけ挙げるとすれば、それは「正直であること(to be honest)」だと思います。

つまり、そのゲームの本当に特別な価値は何なのかを理解し、逆に、このゲームが持ち合わせていないものも勇気を持って認めることです。開発・プロダクトへの思い入れが強くなればなるほど、あれも、これもと訴求したくなったり、他社との競合比較に焦点がいくあまりに、一般の消費者の視点を忘れてしまうこともあるかと思います。しかし、マーケター側の願望や希望を押し付けるのではなく、そのゲームが、現地のファンにとって実際にどう見えるのかという現実と向き合い、顧客目線で何が価値なのかに対して正直になり、コミュニケーション・マーケティングを行っていくこと。英語で言うならば、「Touch the reality(現実を見ろ)」ということです。この正直さこそが、異なる市場へ挑戦する際に最も重要な要素の一つだと考えています。

首藤: オンラインであらゆる情報が手に入る時代だからこそ、忘れがちなことがあります。それは、ファンと直接対話し、彼らの「生の反応」を見ることです。SNSで情報収集はできても、目の前にいるファンの感情を理解する努力を怠ってはいけません。例えば、”I’m fine”や”It’s good”と書かれていたとしても、本当は不満を抱えているなんてこともよくあります。実際に目・声色・姿勢などを見て初めて分かる“真意”が、やはり存在します。SNSのコメントやアンケート調査などのデータも大事ですが、まずが目の前のn=1の人の生の声・リアクションを確かめ、インサイトを掴む。これは英語が話せる・話せないに関わらず、全てのマーケターが決して忘れてはならないことだと思います。

――ありがとうございました!

ゲームの市場は飽和し、競争は激化の一途をたどっています。しかし、同時に、世界中のファンに直接想いを届けるためのツールとプラットフォームも、かつてないほど身近になり、ゲームをユーザーに楽しんでもらう環境は大きく変化しました。

日本の開発者が誇る職人技とクオリティ。それに、今回語られたような、共感に基づいた誠実なグローバルマーケティング戦略が組み合わさった時、日本のゲームはこれからも世界を熱狂させ続けるでしょう。

「Touch the reality」――目の前にいる一人のファンと真摯に向き合うこと。それこそが、文化の壁を越え、世界中の心を動かすための、最も近い道筋なのかもしれません。

※UPDATE:Nikki DePaola氏の名前に誤りがあったため修正しました。