アニメやゲーム、映画などで宇宙はとても身近な存在です。現実世界でも近年はさまざまなロケットの打ち上げや、探査衛星による情報、過去に打ち上げられた探査機の帰還など、宇宙に関するニュースは多くあります。遥か遠くながら“いつか手に届きそうなもの”として、最高のロマンがあるように思います。

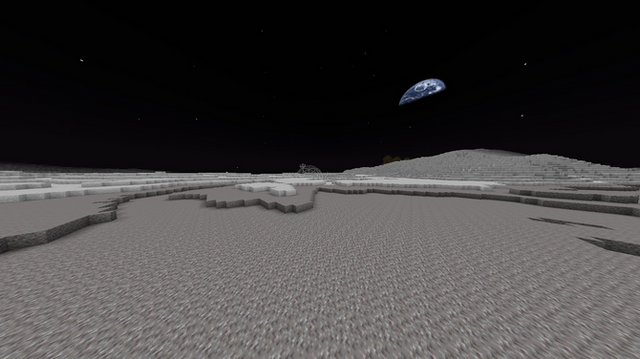

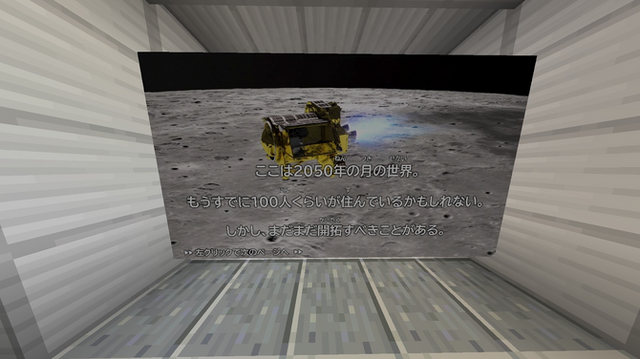

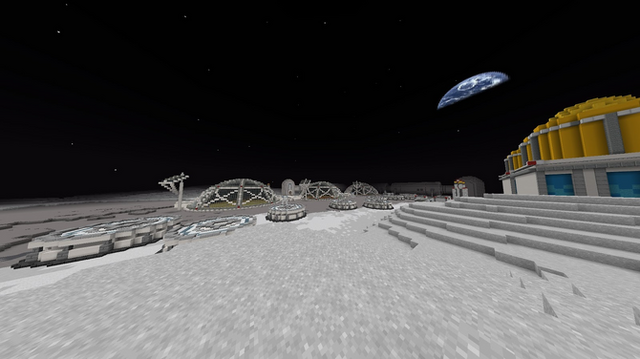

JAXA宇宙教育センターは、mojang studiosの『マインクラフト』向けコンテンツ『LUNARCRAFT(ルナクラフト)』を公開中。本作の舞台は2050年、開発計画が進み、100人ほどの人が住んでいるかもしれない月面で、月周回衛星「かぐや」のデータを元に再現されたマップが特徴です。

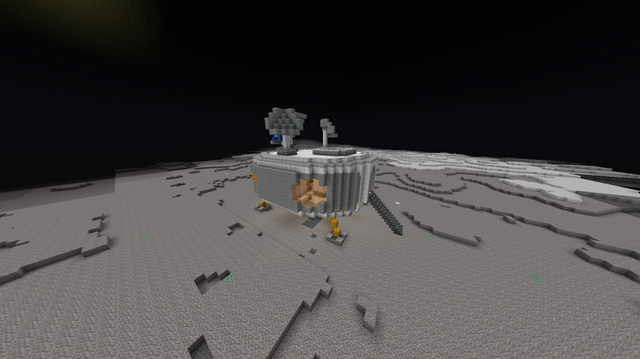

『ルナクラフト』は月面マップを楽しむだけでなく、用意された課題に取り組むワークショップ用の教育ツールとしても作られています。宇宙の専門家たちが取り組み、再現された月面のマップや少し未来の施設など、探索するだけでも実に興味深い内容です。

Game*Sparkでは今回、宇宙のプロたちが作り上げた『ルナクラフト』について、JAXA宇宙教育センター・主任の宮崎直美氏にインタビューを実施しました。本稿では、本作にかけた想いや制作メンバーとのやり取り、教育現場での活躍などを尋ねた内容をお届けします!

◆『ルナクラフト』の持つ意味とは。JAXA宇宙教育センター主任へのインタビュー

――まず、自己紹介と『ルナクラフト』についての紹介をお願いいたします。

宮崎氏:JAXA宇宙教育センターにて社会教育支援を担当している宮崎です。

JAXAはロケットを打ち上げたり、人工衛星のデータを取得したりというイメージがあると思います。宇宙教育センターは少し毛色が異なる部署で、我々は“宇宙を通じて人づくりをしていく”ということを目的としています。

宇宙をひとつの題材として、子どもたちに興味の扉を開いてもらうため、私自身は社会教育ということで、学校教育以外のボランティアさんや科学館、博物館などが行っている教育のお手伝いをしています。

『ルナクラフト』という教材は、『マインクラフト』をベースにした月面のワールドです。宇宙機関が教材を作るということで「本物に忠実なものを作ろう!」という信念のもとで作られています。

『マインクラフト』は子どもにも人気ですし、世界で一番普及したゲームですよね。非常に拡張性が高いということもあり、この中で宇宙や月面を再現できたら面白いだろうな、という考えの中で生まれたものです。

――『ルナクラフト』はどのような経緯で生まれたのでしょうか?

宮崎氏:宇宙教育センターは、宇宙を通じて科学等に興味を持ってもらうための教材を作ってきたんです。これまでは工作だったり実験だったりを題材としていたんですが、最近の子ども達が興味を持って飽きずに接してくれるものをチームで考えたところ、やはりゲームだろうという意見が出たんです。

今の子どもたちは、生まれながらにパソコンやスマートフォンに触れる機会が多い、デジタルネイティブの世代です。ゲームであれば楽しく飽きずに学んでくれるのではないかということで、これまでも「SLIM(2023年に打ち上げられた小型月着陸実証機)」をテーマにしたゲーム教材なども作ってきました。

でも、いま子どもたちが一番興味を持っているゲームとして『マインクラフト』は外せなかったんですよね。そこで、JAXAが持っている豊富なデータを『マインクラフト』で具現化してみようと思ったのが、『ルナクラフト』でした。

宇宙という題材は魅力的で、これまでもゲームやアニメ、映画などで多く取り上げられました。でも、それはどうしてもフィクションの要素が多いんですね。それを踏まえたうえで、JAXAが作るならデータや知見を盛り込んで、できるだけ現実に近いものを再現して作りました。

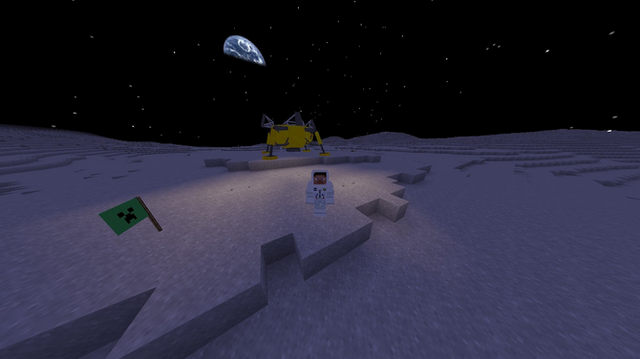

制作については、子どもたちが座学で一方的に教えられるのではなく、自分たちでゲームの世界に飛び込んで学べる素材になることを重視しています。『ルナクラフト』の開発に関しては、月周回衛星「かぐや」が取得した実際の地形データを元にしていますね。

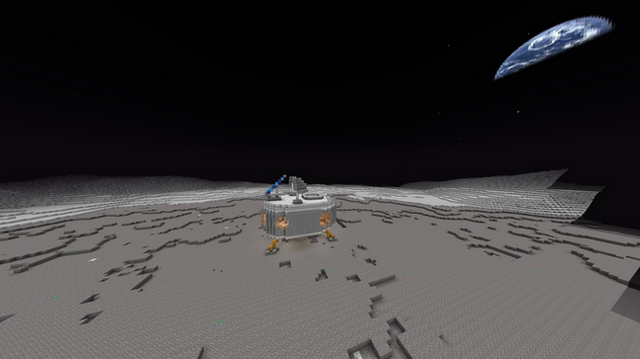

さらに、月面の鉱物や地中にあると考えられている空洞の形状などは、JAXAで専門に研究しているチームが、組成や色味に至るまで監修してくれています。ゲーム内に登場する「SLIM」や「LUPEX(月極域探査機)」などについても、開発プロジェクトチームが監修し、プロだからこそできる“本物に近い宇宙”の再現を目指しています。

――実際に『ルナクラフト』を遊んでみて、空想していたり、いろいろな映像で見るような宇宙が「ここにある!」という感じでした。

宮崎氏:そうですね。なんというか、いい大人が本当に大人気なく作ったものという感じかもしれません(笑)。

子どもって鋭いので、いい加減に作ったら絶対に見透かされちゃうと思いまして。もし子どもに質問されて、それにちゃんと答えてあげることって、興味の扉を開けるきっかけになると思っています。

子どもに真剣に向き合うためには、大人も真剣に向き合わなきゃいけないよね、という考えがあるので、妥協せずJAXAでも専門的な人々に監修をお願いして『ルナクラフト』を作りました。

――本作は、『マインクラフト』のエデュケーション版向けに配布も行われています。子どもが宇宙に興味を持ってもらうために、どのような工夫を行っていますか?

宮崎氏:まず一番に、先程も言った「妥協しないで本物に近いものを作る」ことにこだわっています。今はゲームやアニメなどで宇宙は身近なものになっていると思います。でも、そういった媒体で見る宇宙はいろいろとありますが、“自分で体験して楽しむ宇宙”は、なかなか無いものだったと思います。その体験をリアルに体感できるように再現しています。

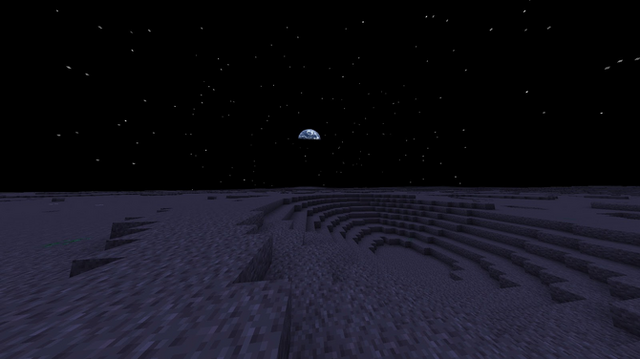

『マインクラフト』では、ゾンビを倒したり、ブロックを積み重ねて建築したり、色々な楽しみ方があります。一方で『ルナクラフト』では、通常のワールドとは全く違う世界を楽しんでもらいたくて、なるべく「本物」にこだわった宇宙に触れてもらえれば嬉しいなと思っています。

――月周回衛星「かぐや」のデータを基に再現された月面を探検できることにワクワクします。『マインクラフト』の1ブロックは1メートル四方とされていますが、縮尺などはどのように定義したのでしょうか?

宮崎氏:「かぐや」が取得している地形データは、月のほぼ全球分でとても膨大なデータです。でも観測時の空間分解能はそこまで細かいものではないので、1メートル四方の『マインクラフト』の世界にそのまま落とし込むと、ゲームとしては荒い地形になってしまうんです。

開発チームで試行錯誤した結果、違和感なく再現された縮尺として、『ルナクラフト』では地形の約1/75スケールで再現することにしています。緯度経度で言えば5度、実際の距離では約150km四方の面積を作るために、ゲーム内では2,000ブロック四方、高低差で言えば100ブロック程度で再現しています。

ただし月には大小のクレーターもあり、縮尺したうえでもあまり違和感を感じることはありません。もちろん緯度や経度、高度などを等倍の縮尺しているので、月の重力ならではの45度近い急斜面みたいな地形も忠実に再現できています。

実際よりは縮尺されているものの、ゲームで体感できる地形は、かなり本物に近いスケールになっていると思います。もし、今の子ども達が実際に宇宙飛行士になって、月面に行ったときに「この光景は『ルナクラフト』で見たものだ!」となったら嬉しいですね。

――ゲームの舞台は2050年で、月面に100人くらいが住んでいるかもしれない世界です。これは、多くの国が参加しているプロジェクト「アルテミス計画」が予定通りに行われたという前提に近いのでしょうか?

宮崎氏:もし「アルテミス計画」が順調に進んだ場合、100人くらいが住んでいる月面施設が不自然ではないというのは、専門チームを含めた内部の知見から得たものです。もちろんこれは計画が順調であったうえで「こうなればいいな」と期待を込めたものでもありますね。

ゲーム内の基地部分に関しては、ある程度想像している部分もあります。ただ、これらの内容も、決してリアルから離れすぎないように「アルテミス計画」の想像図にあるようなイラストなどから起こしています。

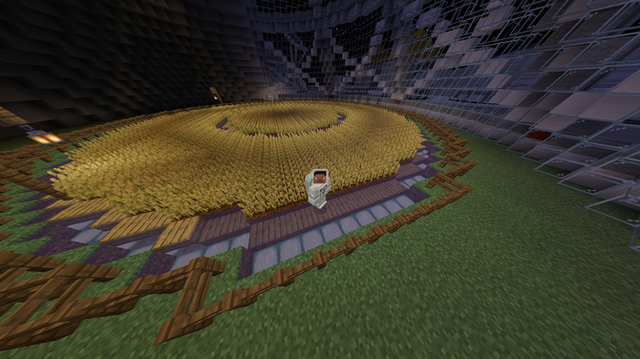

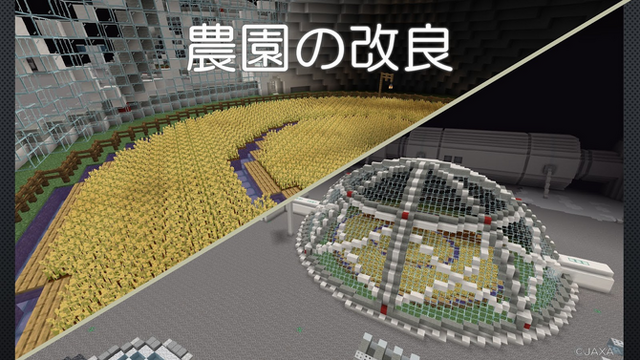

食糧の自給自足に関しては、非常にシビアな話です。すべてを地球から持っていくことはコスト面でも厳しいので、将来的な計画として月面で“地産地消”していくことを前提にしなければ、難しくなると思います。なので『ルナクラフト』では、小麦やじゃがいもを育成する施設を作っています。

――月面で“地産地消”!これはものすごくワクワクする言葉ですね。

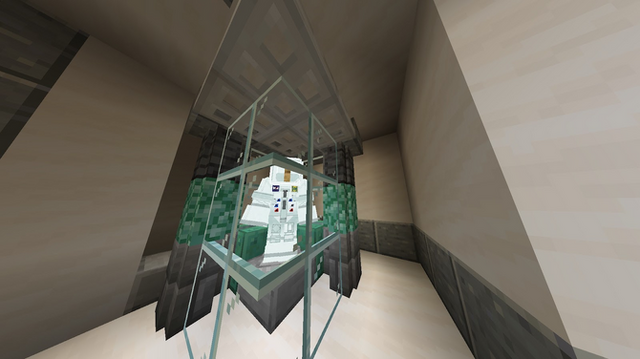

宮崎氏:月面に長く滞在するというためには、水の利用や食糧問題、そして医療問題などは最低限クリアしなければならないものです。『ルナクラフト』でもそこは描写として外せない内容で、我々としてもゲーム内に施設として組み込まれています。

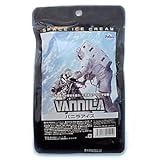

――ゲーム内には多くの宇宙食が登場します。お餅などはニュースなどでも話題になったものですが、『ルナクラフト』に登場する宇宙食はすべて実在する、あるいは開発が進められているものなのでしょうか?

宮崎氏:ゲーム内の宇宙食に出てくるものは過去/現在時点で採用されているものを参考にしているものが多いです。現在、国際宇宙ステーションで提供されている物もありますね。

宇宙食に採用される食料というのは、安全や保存などの基準が厳しいものですし、それぞれの組織や施設で異なります。なので『ルナクラフト』で登場するものに関しては、開発中と言うよりは実際に認可されているものも採用されていますね。

例えばゲーム内の宇宙食の中に「えんどう豆」がありますが、これはアポロ計画などの時代から食べられていた宇宙食のひとつです。ゲーム内で不思議に思ったものを調べると「実際にあったんだ!」となるので、こういった歴史的な観点からも興味や知識を持っていただければいいなと思います。

※以下補足:JAXAは宇宙食に関する認可を主に行っていて、現在公式サイトでは「宇宙日本食として認証された食品」を公開しています。

日本食はメイン食材ではなく、骨粗鬆症や放射線緩和などの効果を期待する意味で、健康補助食として食べられているものが多いとのこと。宇宙では骨粗鬆症患者の約10倍の速さで骨量が減少するという研究内容もあります。また、ラーメンなどのお馴染みの食事を取り入れることでストレス軽減も期待できるようです。

なお、各国で宇宙食の内容が異なることで、宇宙飛行士同士の物々交換も行われています。ロシアではキャビアなどを宇宙食に持ち込んでいて、日本のご飯は甘くて美味しいから交換を持ちかけられたこともあるとか。他にもサバの味噌煮なんかも人気だそうです。

――『ルナクラフト』では松明をクラフトするとLEDライトになるなど、宇宙ならではの要素が面白く感じています。ゲーム内でのリアルとのバランス感覚について教えて下さい。

宮崎氏:そもそも『マインクラフト』は地球に近い世界だと思うので、この中で宇宙を再現するというのは非常に難しかったんです。『マインクラフト』では光源となるのは松明ですが、宇宙では酸素がなくて燃えないので、そのままだと嘘になってしまいますよね。

『ルナクラフト』では、そういった事実に反するものを潰すために苦労しました。例えばゲーム内では、屋外で水は存在できません。真空の世界なので、実際の月面で水を設置しても蒸発してしまうんですね。月面で水源を作って釣りをする、といったことは完全な嘘になってしまいます。

ほかにも『マインクラフト』との昼夜の概念や、マップで採掘できる鉱物や組成なども異なるので、できる限り忠実に再現しています。我々としては「本物の宇宙をできるだけ再現してあげたい」というのがコンセプトとしてあったので、リアルとのバランスに関しては徹底的に注意した要素です。

――実際に遊んで最初に感動したのが、ジャンプで高く飛べるという点でした。僕らも小さい頃から月面の重力が1/6だというのは学んできたので、嬉しくてずっとピョンピョン飛んでいました(笑)。

宮崎氏:喜んでいただいて、ありがとうございます(笑)。

――公式サイトにて、PBL(問題解決型学習)ワークショップを行える教材資料の配布も行っていますよね。これまで、実際にワークショップを行った学校や団体からどのような感想がありましたか?

宮崎氏:これまで多くの団体が実際にワークショップを行ってくださったのですが、「面白かった」というポジティブな感想が多くとても感謝しています。我々がワークショップに帯同して見ていると、子どもたちの『ルナクラフト』への食いつき方がすごいなというのを感じていますね。

ワークショップは通常3時間前後くらいで進行するのですが、単純な座学だと子どもたちは退屈することもあるでしょう。けれど『ルナクラフト』ではゲーム内で実際に体感し、考え、作っていくことが面白いようで、3時間があっという間に過ぎていくこともあるみたいです。アンケートでは「もっと遊びたかった!」という声がが一番多いので、これも嬉しいですね。

PBLワークショップでは、用意された課題を元に月面を開発していきます。毎回最後にグループで結果を発表してもらうんですが、驚くことに、子どもたちが初めて聞いたであろう「宇宙放射線」に対策する方法を考えて、実行していることも。大人顔負けの提案や知識を見せることもあり、課題に真摯に向き合ってくれているのを感じています。

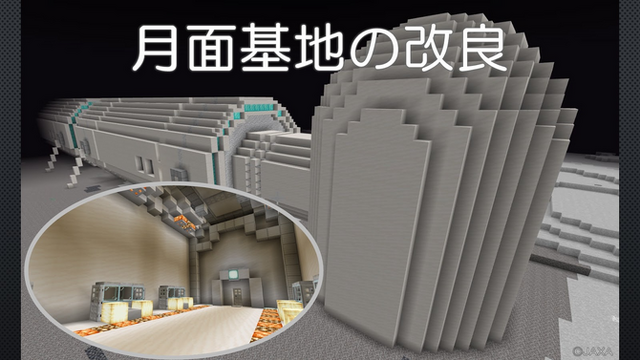

――課題には「農場の改良」「月面基地の改善」といった内容もあって、大人からしてもとても興味深いです。これまでの発表の中で印象に残ったものがあれば教えて下さい。

宮崎氏:先日は中学校でワークショップがあったのですが、その中で「農場の改良」が課題になったグループがいたんです。

彼らは農場を改良するにあたって、長期滞在のためには「小麦」「じゃがいも」だけでは食料のレパートリーが少ないよね、という話をしました。そこで多くの植物の種類を植えたのですが、その上で植物が育つためには受粉のための仲介者が必須ということで、そのグループは我々に「ミツバチ」の必要性を訴えたんです。

基本的に『ルナクラフト』では動物はスポーンしない設定になっているのですが、そのグループの熱意を尊重して特別に、ミツバチの存在を許可したんですね。そのグループが作った農場は、色とりどりの植物がいてミツバチが飛び交う、とても豊かな見た目になったんですよ。

後日その話を研究チームに話したのですが、ミツバチの必要性に関しては専門家としてもシミュレーションしていたことを知りました。子どもたちは細かいところまで緻密に考えていて、考察力や発想に関しては驚くことが多いです。

――今の子どもたちの興味の持ち方は本当にすごいですね。自分たちのような大人よりも、発想力や興味の持ち方は間違いなく上な気がします(笑)

宮崎氏:以前PBLワークショップの説明のために、チームの職員で実際にやってみたんです。それぞれ課題の答えとして、大人たちも拙い『マインクラフト』の技術で頑張っていましたが、やはり元々成長した大人が抱いた既成概念を打ち破ることは難しいんだなと実感しました。

我々はこれまで色々なワークショップで子どもの発想を見てきているので、閃きやアイデアを形にする柔軟なものづくりができることが素晴らしいと思っています。宇宙放射線対策のために地下に拠点を新たに作ったり、月面の縦孔をそのまま利用したり……驚かされることが多いですね。

『ルナクラフト』のようなツールが、学校教育の役に立ってくれればと思います。今はやっと大人がこういったデジタル教育に重い腰を上げつつある段階なので、今後は大人がもっと追い越して、子どもを引っ張っていけるような環境になったら嬉しいですね。

――宇宙教育センターが参加するワークショップは、どれくらいの頻度で行っているのでしょうか?

宮崎氏:ワークショップの効果や気付きについてのデータを取ることを目的として、2025年は学校で積極的に行っています。

ただ問題点として、『ルナクラフト』でワークショップを普及させるための準備が簡単ではありません。特にPCや回線の準備が大変なので、実行のためには効果検証をして大人たちを納得させる必要があるんですね。

すでに『マインクラフト』を教育に用いている学校もありますが、どうしても端末やネットワークに関する環境は、それぞれの学校や施設で大きく違います。快適なワークショップを実現するためには、環境整備が課題になると思いますね。

――2023年打ち上げの「SLIM」や、今後打ち上げ予定の「LUPEX」のモデルなどもゲーム内に置かれています。今後の宇宙計画の進捗次第で『ルナクラフト』に新たな要素や建築物が追加されるような、アップデート計画はありますか?

宮崎氏:『ルナクラフト』では、現在も月面上に過去現在未来の代表的なオブジェクトが置かれています。過去ならアポロ計画の船や宇宙飛行士の足跡、現代なら「SLIM」「LUPEX」、そして未来であれば月面基地や農場などです。

アップデートができれば嬉しいのですが、それにはまず現実世界の宇宙計画や開発、研究が進む必要があります。あとはもちろん、ユーザーの方々から「アップデートしてほしい!」という熱いご意見をいただければと思います。

どうせアップデートするならマイナーではなく、大きなメジャーアップデートができればなと。そのためには実際に変化がなければならないのですが(笑)。

――今回いろいろなお話を聞かせていただいて、JAXA内のプロが『ルナクラフト』に協力してくれていることが素晴らしいなという感想を抱きました。

宮崎氏:JAXAには非常に多彩なチームがあるんですが、今回『ルナクラフト』を作る際に、色々な人が監修のために協力してくれました。嬉しいことに、各チームで邪険な顔をする人が1人もいないどころか、細かい色味まで指定してくれたり、実際の論文を引用してくれたりする人もいて本当にありがたかったです。

実は『ルナクラフト』の開発時期は、探査機が到着するような、ものすごい忙しい時期だったんです。その中でも皆さん喜んで協力してくれて、小さなことでも全力を注いで入れました。本当に、コンセプト通りの素晴らしい教材を妥協せずに作っていただけました。

――皆さん、本当に宇宙に関する“職人”なんですね。

宮崎氏:我々としても感謝しています。

――最後に、読者の方々へのメッセージをお願いします!

宮崎氏:『ルナクラフト』の舞台は2050年の世界です。これは決して遠い未来の世界ではなく、今の小学生が大人になった頃の時代です。もし、その中で実際に宇宙に携わる方が出てきたら、きっと『ルナクラフト』と同じ風景を見れるのではないかな、と思います。

実際にJAXAに入ってくる職員や宇宙に関わる人に、宇宙に興味を持ったきっかけを聞いてみると、小学生時代に見たアニメや漫画に影響された、という人も多いんですね。小さなことに興味を持つことは素晴らしいことなので、宇宙に限らず、いろいろなものを見て、自分なりの好きなもの、没頭できるものを見つけて大人になってくれると嬉しいです。

実はJAXA宇宙教育センターは「宇宙を教える部署」ではなく「宇宙“で”教える部署」なんですよ。

宇宙は興味を引くきっかけになるもので、実際に『ルナクラフト』で遊んで「環境や食糧問題に興味を持った!」と言ってくれる子どもたちもいました。ひとつのきっかけとして、『ルナクラフト』が興味を開く好奇心の扉になれば嬉しいですね。

――本日は貴重なお話をありがとうございました!

『ルナクラフト』は、JAXA宇宙教育センターの公式サイトにて公開中。プレイには『マインクラフト』のBedrock版およびEducation版に対応しています。

同サイトにはPBLワークショップ用の資料なども用意されているので、機会があれば読者の皆さんも、本気で課題への取り組みに挑戦してみてください!

¥3,980 (¥995 / 袋)

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)