「こんな作品を作りたい」と思ってもなかなかまとまらないのがクリエイティブの作業です。ましてやゲームの世界ではシステムまわりなど“遊べる部分”を表現するだけでひと苦労。その部分について講演してくれたのが、独立開発スタジオ「Bokeh Game Studio Inc.」の外山圭一郎氏と大倉純也氏でした。

Unreal Engine専門のデベロッパー「ヒストリア」が運営するWEBメディア「ゲームメーカーズ」。そのゲームメーカーズの主催で2025年8月30日に実施したオフラインイベント「ゲームメーカーズスクランブル2025」にて、「『見たことがないゲーム』新規IP構築術 0→1発想と100に広げる現場力」という講演がおこなわれました。

登壇したのは、『野狗子: Slitterhead』や『SIREN』などを手がけたクリエイター・外山圭一郎氏と大倉純也氏。企画のアイデアまとめから実際にゲームとして完成させる、そのすべての工程について実例を紹介しくれました。

◆「0から1へ」-外山氏が語る企画成立の創造術

「『見たことがないゲーム』新規IP構築術 0→1発想と100に広げる現場力」と銘打つ本講演に登壇したのは外山圭一郎氏と大倉純也氏。

外山氏は1994年にコナミに入社し、現在も関連作が制作される人気『サイレントヒル』シリーズや、今なお支持される『SIRENシリーズを生み出したクリエイター。2020年に独立し、現在CEOを務める「Bokeh Game Studio」(ボーカゲームスタジオ)を立ち上げ、スタジオ第1作目となる『野狗子: Slitterhead』を2024年にリリースしました。

大倉氏はもともとフリーのプランナーでしたが、SCE(現ソニー・インタラクティブエンタテインメント)に持ち込んだホラー企画が、当時開発の進められていた『SIREN』と相性が良かったことから外山氏と協業するようになり、外山氏の呼びかけもあってともに「Bokeh Game Studio」を立ち上げ、その会社でCTOとして活躍しています。

講演ではまず外山氏が登壇。ゲーム企画の立ち上げから形にする「0から1へ:創造の方法論」について、自身が大切にするクリエイティブ論を紹介してくれました。

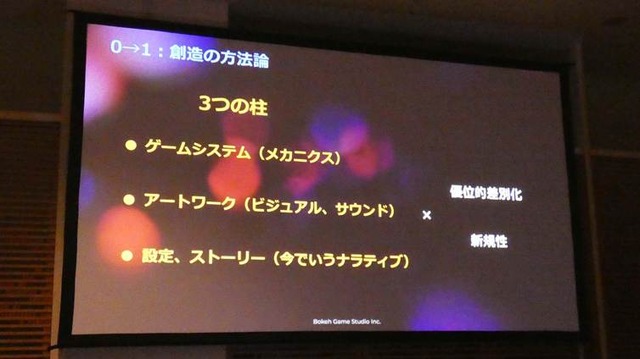

外山氏が企画時に重視しているのは以下の三本柱です。

ゲームシステム(どんな遊びが提供できるか)

アートワーク(どんなビジュアルの作品で、どんなサウンドの作品なのか)

設定、ストーリー(どんな世界観・物語なのか)

さらに商品として開発するには、他作品と差別化しなければ目に留まらないし遊んでもらえません。その一番考えやすいポイントが新規性でした。

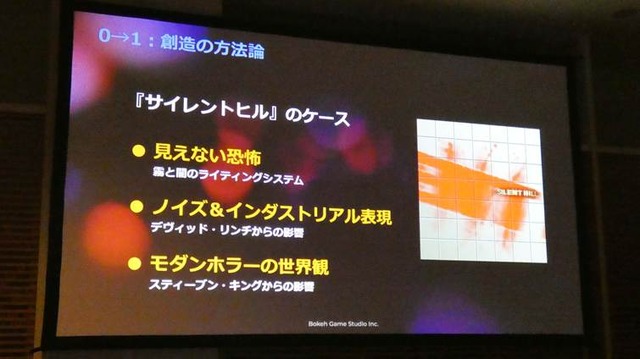

自身の最初のディレクション作品となった『サイレントヒル』では以下の要素を三本柱に据えたそうです。

・ゲームシステム(どんな遊びが提供できるか)→霧で辺りを見えづらくすることから生まれる恐怖。

・アートワーク(どんなビジュアルの作品で、どんなサウンドの作品なのか)→ノイズを多用する。

・設定、ストーリー(どんな世界観・物語なのか)→スティーブン・キング的な世界観。

当時はカプコンの『バイオハザード』がヒットしていたということで完成系のイメージはそれを意識しつつ、なおかつそちらではやっていなかったライティングまわりの工夫から「見えない恐怖」を考案。闇は人間にとって根源的な恐怖の対象であることから「闇の恐怖」をテーマに据え、ハードの表現力の限界を逆手に取る形で「あえて見せない」という霧の世界を構築しました。技術的に表現できないなら、それを反対に利用するというトレードオフの考え方です。

スティーブン・キング的な世界観については、当時から「新規性を求めたいが、まったく新しいものでなくても良い」という考えを持っており、存在しているもののあまりフォーカスされていない部分に注目をした結果だったといいます。ゲームのホラーといえば、当時はクリーチャーなど「いかにも」な見せ方が一般的。スティーブン・キング的なモダンホラー演出は多くなく、そこに着目した形です。

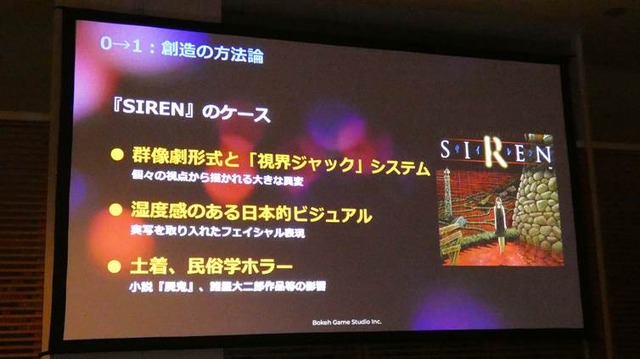

続いて『SIREN』の三本柱は以下の通り。

ゲームシステム(どんな遊びが提供できるか)→群像劇と「視界ジャック」システム。

アートワーク(どんなビジュアルの作品で、どんなサウンドの作品なのか)→じとっとした和製ホラー。

設定、ストーリー(どんな世界観・物語なのか)→民俗学をベースとした土着型ホラー。

「視界ジャック」システムとは『SIREN』を代表する要素でありシステムで、マップに配置された村人(敵)たちの視界を乗っ取ることで、ヒントを探したり付近の状況把握をしたりしてピンチを切り抜けるというもの。もともと潜水艦ゲームが好きだったことから、ソナーのイメージを外山氏なりに表現したものでした。

また各キャラクターを演じた俳優の顔をゲーム内で再現することでリアル感を出し、じとっとした和製ホラーっぽさを補強するなどの工夫が凝らされました。

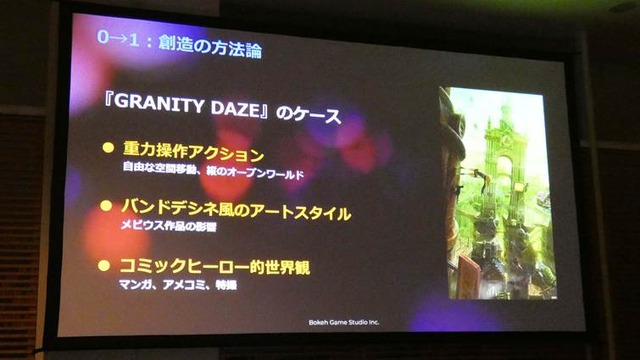

最後に紹介された事例は『GRAVITY DAZE』です。

ゲームシステム(どんな遊びが提供できるか)→重力を操作することで独特のアクションを実現。

アートワーク(どんなビジュアルの作品で、どんなサウンドの作品なのか)→バンドデシネを意識したビジュアル。

設定、ストーリー(どんな世界観・物語なのか)→外山氏の好きなアメコミや特撮をイメージした世界観。

外山氏といえばホラーの印象が強いかと思いますが、実は「もともとはこういう作品がやりたかった」といいます。つまりここでようやく好きな世界を描くことができたというわけです。

『SIREN』は視界ジャックシステム、『GRAVITY DAZE』では重力アクションと、ワンアイデアから自由に広げていった結果、上記3タイトルのような独自色の強いゲームを生み出すことにつながっています。「まったく新しいアイデア」ではなくとも、見せ方ひとつ、切り取り方ひとつで新規性が表現できたのだということができるでしょう。

その一方で新規性はユーザーに伝えづらく、また続編ではインパクトが薄れやすいという課題もあったと外山氏は明かしました。

「1から100へ」-アイデアから形にする想像力

外山氏からバトンを受け取った大倉氏は、「実際に現場でどんな苦労や工夫を経てゲームを形にしたか」について講演しました。

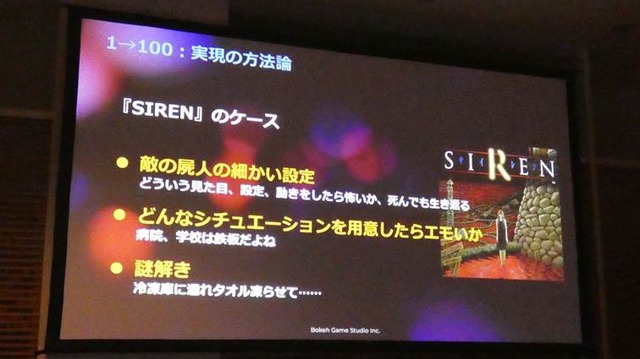

大倉氏は『SIREN』開発のタイミングから外山氏のチームに入ったということで講演も『SIREN』の実例からスタート。本来は企画がまとまった後、それを具体化する作業が必要ですが、『SIREN』ではすでに「視界ジャック」「群像劇」といった具体的な方向性が定められていたため、1からのスタートというよりは「20くらい」からのスタートとなったそうです。

実作業としては、足りない要素などを補いつつ仕様書を作成。その後、いわゆるゾンビ的なキャラクターである「屍人(しびと)」の動き等の肉付け、謎解き要素など細かい部分を作っていきました。

『SIREN』といえば「屍人」一体一体が元々は“村人”であり、ゲームでは異常性を発揮しつつも、普段の生活や群像劇らしいキャラクター付けでプレイヤーに恐怖を与えます。その「生活感」などを掘り下げた結果、「怖すぎる!」と大反響を呼んだCMが誕生するほどのリアリティを与えることができたのだといいます。

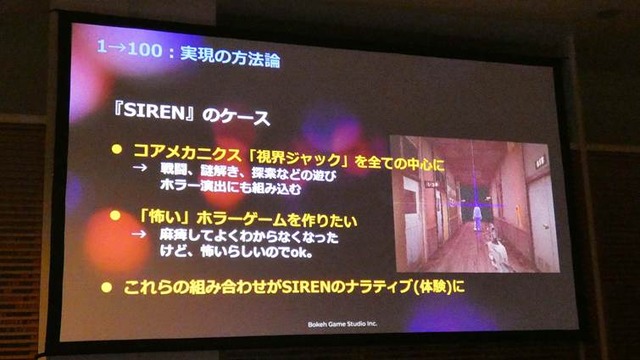

その後、ゲームの特徴である「視界ジャック」を中心に据えて「使い倒す」形でゲームを構築し、怖さを追求しながら磨いていった結果、あの名作ゲーム『SIREN』が誕生しました。

ちなみに、当時はソニーがゲーム事業に進出したばかりで、開発スタッフがアイデアを出し合いながらPCなどの開発環境を整えていったそうです。そのためサーバーなどにホラーゲームらしく「呪」「祟」「恨」など名前を付けて遊んでいたところ、次々と原因不明の故障に見舞われたことから、新しく設置したものに関しては「祓」「清」などの名称にしたそう。おかげでそれ以来、謎の故障は起こらなくなった、と裏話を明かしてくれました。

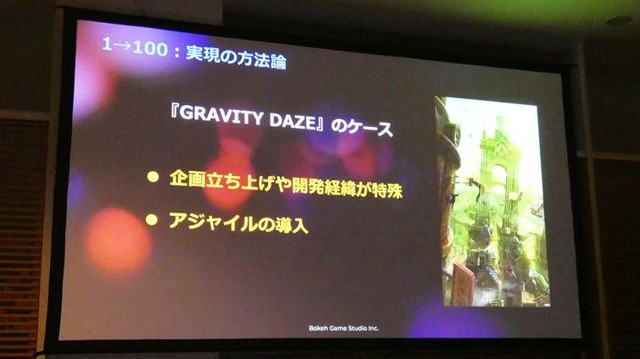

開発当初からある程度かたまっていた『SIREN』に対し、まさに「1から100」で作り上げたのが『GRAVITY DAZE』です。

その開発経緯は特殊で、まず企画書を会社に提出する前から模索が始まっていたとのこと。「バンド・デシネ風の世界観の中で、記憶を失った少女が重力を操って世界の上昇をめざす」というアウトラインは決まっていましたが、ゲームとしてどう遊ばせるかは手探りの状態でした。

当初は「マップのギミックや少女の特殊能力を駆使してルートを作る」という2.5Dのパズルアクション(キャラクター等は3Dだがゲームは平面で進行する)として考えられていましたが、大倉氏の発案で完全3Dで開発することに。2名のプログラマーと大倉氏で「空に落ちる」「壁に立つ、走る」など具体的なアクションにまつわる研究が始まりました。

「フィールド内の重力の方向を変える」をコンセプトに、当初はPS3でのリリースで開発が進んでいた本作。爽快感や疾走感が得られるようになり、「行けるかな?」から「行けそう!」に変わった頃にもたらされたのが、新型携帯機「PlayStation Vita」へのターゲットハードの変更でした。

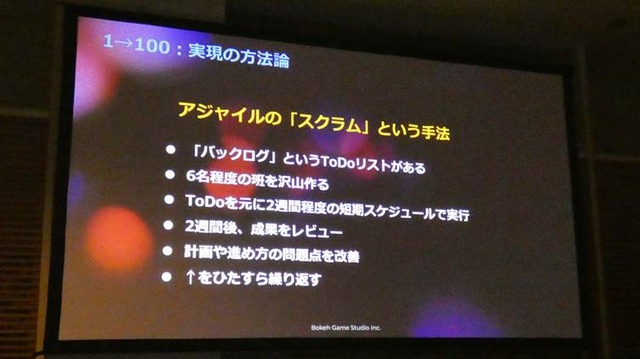

その後、体制の変更などを経て本格的に開発が加速するようになると、会社としてアジャイルを導入する流れに。『GRAVITY DAZE』のチームでは6名ほどの班をいくつか作り、それぞれで2週間作業を継続。2週間後、問題点などを改善しつつまた2週間実行するというサイクルで開発が進められました。

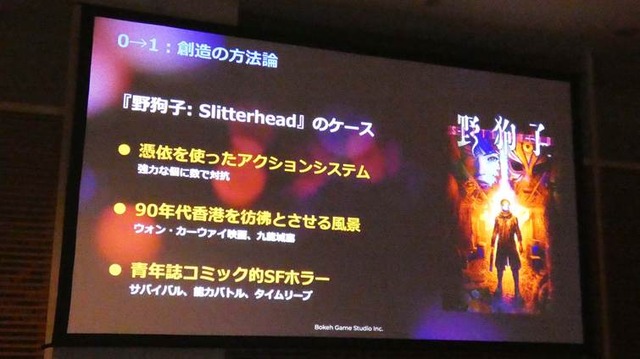

講演の最後を引き取ったのは外山氏。独立後に制作した「Bokeh Game Studio」のデビュー作『野狗子: Slitterhead』を解説しました。

『野狗子: Slitterhead』の三本柱は以下の3点です。

ゲームシステム(どんな遊びが提供できるか)→一般市民に憑依してバトルする。

アートワーク(どんなビジュアルの作品で、どんなサウンドの作品なのか)→90年代香港を彷彿とさせる世界観。

設定、ストーリー(どんな世界観・物語なのか)→青年コミック的なSFホラー。

『野狗子: Slitterhead』で感じた反省点、プレイヤーからのリアクションで印象的だったのは、「ホラーなのかSFアクションなのか分からない」「AAAタイトルのような感じなのか、それともインディゲームなのか分からない」といった戸惑いの声が挙がっていた点だったといいます。

こらの経験を踏まえ、大倉氏は「1から100にする方法論」のまとめとして以下の2点の「基本的な考え」を提示しました。ひとつは「コア作り(簡単な骨組みづくり)」、もうひとつが「コアをチームで膨らませていく方法」です。

そもそも外山氏のチームは、外山氏というエース級の選手がいて、そのエースを中心にチームが回っているイメージが強い人が多いかと思います。しかし実際はエースが主導権を握って周囲を動かすのでなく、エースが供給するボールをチームで回しながら連携して課題をクリアしていくタイプのチームだと言えます。

そのため「コア作り(簡単な骨組みづくり)」では、外山氏のアイデアをもとに、それをどう具体化するか?という点で最適と思われるコアのゲームシステムと、どのように作品として“エモく”するか、その簡単な骨組みを大倉氏がまず各チームに提示するのだといいます。この土台部分があやふやでは、プロジェクトが迷走することになってしまいます。

そして「コアをチームで膨らませていく方法」では、「このゲームの良いところ」「ユーザーにどんな体験をさせたいか」「どのような狙いでそのシステム構成になっているか」を各スタッフにコンセプトドキュメントという形で示し、各チームで膨らませる際の指針にするわけです。

注意点は、最初からあまり具体的にしないこと。あまり細部まで詰めすぎてしまうと各チームが指示待ち体質になってしまい自主性が損なわれてしまいます。思いがけないアイデアを現場レベルで生むためにも、そこのバランスは大切でしょう。その点に注意しつつ「個の力」を活かすのが外山チームの強みだと大倉氏は語ってくれました。

最後にマイクを引き取った外山氏は“まとめ”として、以下の事を語ってくれました。

独立系のスタジオは、大手スタジオのように企画に適した人材をアサインするのではなく、在籍している人材で企画を回すことが多くなります。すると制限も多くなりますが、同時に各分野をうまくカバーできれば独立系らしく自社のカラーを押し出せるようになります。

また現在は「コストのトレードオフ」を考えるようになったそうで、あえてレトロ風にするなど、コストをかけられない部分を逆手に取る必要があることもひとつの重要なポイントと語っていました。

最後に外山氏はマーケティングの重要性について、「生活に必要のないゲームにいかに必要性を持たせるか、ユーザーに“買う意義”を与えたい」と発言。その例として2024年にソニー・インタラクティブエンタテインメントがリリースした『アストロボット』を挙げ、「周年記念であることを強調することで長年のゲームファンのキャリアと結びつけ、作品をうまく周知させた」と高く評価していました。

開発環境や市場の変化に合わせ、つねに新たな試みを続けなければいけないと決意表明した外山氏。次なるチャレンジでどのような“新しいゲーム体験”を提供してくれるか楽しみです。