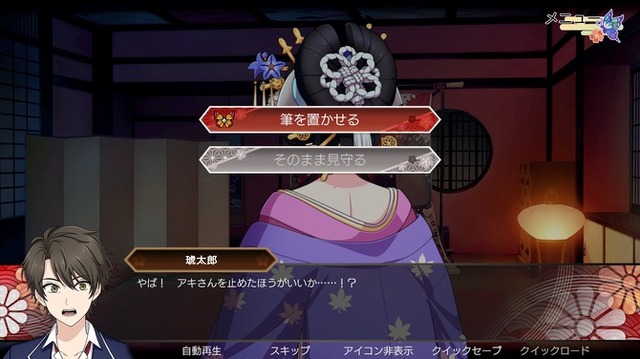

2025年10月16日にリリースされることが発表されたばかりの歴史ミステリ・アドベンチャー『転生遊郭: Ghost Traveler』。江戸時代の吉原に魂だけがタイムスリップした高校生となって、猟奇的な殺人事件の解決に挑むという内容です。

老舗のゲームメーカーであるサクセスが開発を手掛け、国内のみならず海外のゲーマーをターゲットにしているという本作は、日本の歴史や文化を研究した内容でありつつも、サクセスとして初めてAIを用いた実験的な開発体制を築いて作られた意欲作となっています。

今回、Game*Spark編集部は開発スタッフにインタビューを実施。吉原遊郭を舞台としながらも現代の高校生が主人公という他にはないゲームのコンセプトをはじめ、AIを用いたことでゲーム開発にどのような変化をもたらしたのかを訊いてきました。

海外ユーザーを視野に入れた「江戸後期の吉原」という舞台

KK:サクセスの研究開発部のKKと申します。『転生遊郭』では開発全体の進行管理と予算管理の他に、生成AIを使った画像生成のオペレーションを兼任しています。

M:私はグラフィックの方を担当しています。ビジュアルの構成や制作、監修なども行っておりました。

――今回、お二人とも匿名でのインタビューとなっていますが、その理由をお聞かせください。

KK:現状では生成AIに関することで名前を出して何らかのインタビューに答えた場合、SNSなどで誹謗中傷されることが少なくない状況がよく起こっているため、我々としてもスタッフの安全を考慮して名前を出さない形で今回はインタビューを受けさせていただいています。

――本作のゲーム内容やコンセプトについて詳しく教えてください。

KK:この作品はプロデューサーとしてクレジットされている、すでに弊社を退社した取締役が「AIを使って工程の省略化とコストの削減を実現しつつゲーム開発を行いたい」という提案を行ったことからはじまっています。その過程で、生成AIのワークフローを比較的取り入れやすいゲームシステムを考えたときにアドベンチャーが合うのではないかという話になりました。

江戸後期の遊郭を舞台にしたのは、開発が起案された2024年の2月ぐらいに真田広之さんの主演の「SHOGUN」というドラマが海外で放送されていたのがきっかけです。このドラマは、日本を舞台にしているにも関わらず大ヒットし、結果的にエミー賞を獲るなどの評価を受けました。そこで、「SHOGUN」と同様に江戸時代を題材にしたゲームにすれば海外の方含めてより興味を持ってもらえるのではないかということで、現在の形になりました。

通常ではマーケティング等を行った上で、方向性を決めるというプロセスが走るかと思うのですが、今回のタイトルはどちらかというと企画先行型というよりAIによる開発工程の簡略化とコストの低下がどこまで現場で寄与できるかいう技術導入実験の色が非常に濃いプロジェクトとなりました。

――江戸後期の吉原に現代の高校生がタイムスリップするという設定にした理由を教えてください。

KK:遊郭を舞台にして当時の登場人物ありきでお話を進めていくと、どうしても生々しい話になるので、現代の高校生が異邦人的な形で飛び込むことで、現代と当時の差異を含めて第三者的視点で見られるということでこのような設定にしました。

国内はもちろんですが、海外ユーザーをターゲットにしている部分も強いです。現代人がよく知らない日本の江戸時代に迷い込んでそのギャップを感じるという意味では、外国人の方にもわかりやすいと考えています。

――リリースされるプラットフォームがSteamとニンテンドースイッチなのも海外を見越しているということでしょうか。

KK:そうですね。どちらかというとSteamメインで考えていました。ただ、16:9のアスペクト比で設計していますので、スイッチも出すべきじゃないかという話がでて、マルチプラットフォームでの展開となりました。

――ゲームシステムや設定についてもっと詳しくお聞きできますか。

KK:ミステリとタイムループを組み合わせた作品はよくあるかと思うのですが、本作は江戸時代にタイムスリップしつつ、何度も死んでループしながら真実に迫っていくという構造のいわゆる猟奇ミステリーとなっています。主人公がなぜ江戸時代に霊体みたいな形になってタイムスリップしたのかという、その伏線も含めて全部結末に収束する形になっていますので、そういったところを楽しんでいただければと思います。

――選択肢によって結末が変わるマルチエンディングではないのでしょうか。

KK:エンディングに関しては1つだけなんですが、複数の登場人物と劇中で関わりながらある出来事が起こると、タイムスリップした初日の日に強制的に戻されて、また同じ殺人事件の謎をずっと追っていくというプロセスを何回か辿ることになります。マルチエンディングではないですが、マルチプロセス型の展開となっています。

一般的なアドベンチャーだと、良い選択、悪い選択みたいなのがあるかと思います。このゲームもそういう形にはなっているのですが、悪い選択をした時に、なぜそういう受け答えになって、その後どういう話になったかというのは、後で理由がわかるような構造になっています。

海外ユーザーを意識していると先ほどお話しましたが、吉原遊郭については今の日本人でもなかなか詳しい方いらっしゃらないと思うので、ゲーム中に出てくる当時の用語が理解できるように辞典機能も入っています。例えば花魁と芸者の違いとかもそうですね。花魁でも吉原の中で格付けがされていて、それに応じて役割が変わっていくとか、そういったことが理解しやすいようになっています。

――登場キャラの中では狐の神である珠玉がなかなか異彩を放っていますね。

M:珠玉は私がすべてデザインしました。吉原には元々稲荷神社があるので、稲荷の神様モチーフのデザインとなっています。最初のオーダーは「ロリババア」って言われて、なるほど、と。吉原は花街らしいカラフルな世界観の中で、何にも染まらない別格の存在みたいな感じを出そうと、白をイメージしたキャラクターを提案しました。私の好みも入れつつデザインしていますね。元気な感じとかもシルエットで出せたらいいかなと考えて、こういう形になりました。

AIがもたらす開発環境の変化

――先ほど技術導入実験だという話をされていましたが、そこに至った経緯を教えてください。

KK:本作の起案がされたのが2024年の2月頃となりますが、そこからさらに半年ぐらい遡った時点で、私はStable Diffusion(ステイブル・ディフュージョン:入力されたテキストを画像に変換するディープラーニングモデル)の研究を半年ほどやっていまして、その中で色々制約はあるにしろ、現場にうまく取り入れると労力含めてコスト低減が図れるのではないかという結論は出ていました。そこで、当時の取締役に提案書を出したところ、いいねという話になったところに帰着します。

――AIは開発のどの工程で用いられているのでしょうか。

KK:脚本のたたき台の提案やアイディアの壁打ちでChatGPTとClaudeを、背景やモブキャラ、イベント画像の作成にStable Diffusion XLを用いています。主題歌を除くBGMはSuno、多言語翻訳やボイスはAlgomaticさんが提供しているAI生成サービス(DMM GAME翻訳、にじボイス)を活用しました。画像生成AIでの独自の追加学習については基礎的な実験をした上で、今回の案件では適さないという判断になり、商用利用可能な既存モデルの使用に留まっています。

画像生成は主に手や足などのパーツ単位で生成する際に使っていました。あとは劇中に出てくる遺体の画像や、モブキャラの立ち絵、背景画の生成などで使用しています。開発時のAIの使い方としては、どうしても技術投入試験を兼ねたプロジェクトだったので、思った通りの絵が初めは出せない状態でした。試行錯誤の連続で洗練されていなくて、割とプロンプトを色々書き直しては出し、書き直しては出す、みたいな感じでやっていました。

特に遺体の拡大画像になると、当時使用していたモデルだとうまく出せないこともありました。手が特に6本になるなどの齟齬も多く、狙った通りに出ないので、そのような部分に関しては出てきた画像をPhotoshopで軽くレタッチしたり合成した上で、もう1回AIにi2i(image to image)でかけて出すなどの工夫をしています。

――花魁の着物などAIとしては正しい形状の画像生成が難しそうなイメージがありますがその辺はいかがでしたでしょうか。

KK:日本髪とか着物の生成が得意なモデルと得意ではないモデルがありましたね。24年の夏ぐらいに使用していたモデルだと、どうしても着物の右前、左前が合っていなかったり、日本風の着物に見えるけど、よく見ると中国風のデザインが入っていたりとか。着物は本当に鬼門でしたね。

――現代人の主人公の立ち絵などにも画像生成が用いられているのでしょうか。

M:メインキャラクターについては全て人間が描いています。先ほどお話しした通り、AIの画像生成だと着物の同一性が図れないので、初期のテスト段階でこれはダメだとなり、メインキャラでの生成AI使用は断念して、外部のスタジオに全部を描き起こしてもらっています。

――多言語対応についてもAIを用いられているとのことですが、こちらも最終チェックは人の手で行っているのでしょうか。

KK:納品されたものに関しては、全て人の目を通しています。ただ、弊社には英語のネイティブがいないので、一通りチェックをしたものの、もしかするとアメリカのネイティブから見ると不自然に感じる表現が残っているかもしれません。江戸時代を舞台にしたということもあって、Algomaticに発注する段階で、主人公の現代人はアメリカ英語で、江戸時代の登場人物は19世紀ぐらいのイギリス英語で、とオーダーしてはいます。

――花魁特有の廓詞(くるわことば)も翻訳の工夫はされたのでしょうか。

KK:そうですね。発注の段階でAlgomaticさんと打ち合わせをした上で、特殊な用語に関しては対象表を一旦こちらで作成して、それを渡してAIに事前学習をさせた上で翻訳をかけてもらっています。

通常のアドベンチャーゲームだと、プロセスとしてはシステム構築とシナリオ執筆、いわゆるキャラクター作成などが同じぐらいのスパンで進んでいくのですが、今回はモブキャラや背景をAIで作るという目的があったため、どうしてもシナリオがカンパケしないと何も作れないというとこがありました。普通のアドベンチャーみたいにある程度プロットができていたら、絵やシステムの作成に着手できるのですが、今回はシナリオが上がってこないことには背景も作れないしモブも作れない。メインキャラの外部への発注もできなくて、シナリオ待ちの時間が生じてしまいました。結果的に後ろの工期が縮まってひやひやしたこともありました。

また、AIを使う観点において、画像に関しての問題となるのですが、先ほどお話したように同一性の担保が非常にしづらいというのがありました。本作のキャラクターで言うと、主人公の学生服みたいなものは可能かと思うのですが、着物になると、これはもう無理だなと。かなり実験はしたのですが、着物の柄とか、帯のところが全く同一性が担保できなくて、出したもの全部バラバラになってしまうんですね。結局、人間がそれを手で直すのもすごく時間がかかるだけなので、現時点ではあまり複雑なものをAIで作るのには向いてないなと。

あと、実験作みたいな側面があったので、コスト的にボイス入れない予定で進んでいたんですが、途中からウチの代表が声は入れた方がいいだろうって言い始めて、もう予算も期間もないのにどうすんだ!となったときに、ちょうどAlgomaticさんのAIボイスサービスがリリースされたばかりで、ちょっとこれでボイス入れてみるか、ということで導入しました。

しかしこの作業が割と大変で…。システム的にはテキストを読ませる形になるのですが、悲嘆にくれるようなセリフや、泣いたりするような、いわゆる感情のブレ表現するセリフやオノマトペ(擬音を言葉で表したもの)が本当に出てこなかったんです。正しいイントネーションを出すのも大変で、テキストを何度も書き直すなどして、リトライしながら、最も近しいものを入れることができました

――これまでAIを用いた開発で大変だった部分のお話はでましたが、逆にスムーズにいった部分というのはどういったものがあったのでしょうか。

M:私は本作で初めて生成AIを使いました。私1人でグラフィックを担当させていただいたことも初めてだったのですが、未だかつて1人でこんな量のグラフィックを作れたことはなかったんですよ。なので、少数の開発チームはAI技術を使った方が効率がいいなと思っています。

――AIの生成技術については、特にクリエイティブな分野に関しては様々な意見が飛び交っていますが、そのあたりどのようにお考えでしょうか。

KK:国内だけでなく海外のユーザーの中にもAIに好意的なユーザーもいれば、反対の立場をとっている方がいるのは理解しています。近年の例だと、マーベルスタジオが制作したドラマのオープニング映像に生成AIを導入したところ、非常に叩かれたことがありました。最近でも、あるヒーロー映画の宣伝用の画像が生成AIなのではないかとSNSで議論が飛び交うということがありました。

ただ、AI技術は業界の各社が取り入れてくるものだと思っていますし、我々としてもその実験も兼ねて、AIに否定的な意見が出ることは承知の上で、一度は開発しておくべきじゃないかと思いました。

現状では「感動」は人の手によってしか作ることができない

――先ほど、言った意図しないものが生成されて修正が大変だったという話がありましたが、逆に予想よりもいいものが出てきたことはあったのでしょうか。

M:パターン出しができるのは良かったですね。例えば、お皿のデザインとかでも、もっと豪華な方がいいんじゃないかとか、ここのお店は商店だからちょっと洋風なものかもしれないとか、そういうパターンを出していきました。これまでのチームで話し合って1個1個描く、ということがなかったのですごく良かったなと。

あとは背景ですね。吉原の背景とか、江戸時代の背景とかは現存する資料が少ないので、歴史建築とかを撮って販売しているサービスで、当時の建築に近しいものを2次利用が可能であることを確認した上で購入して、それをAIにかけて、線出力して塗りをつけて、もう1回最終的にブラッシュアップするみたいな工程を辿っています。この辺はちょっと面倒で、難しい部分でしたね。

KK:生成AIを実際触ったことのない方から見ると、「AIでコストを大幅に省略できるんでしょ」とか「AIで短期間で簡単にできるんでしょ」みたいなことをよく言われたりするのですが、一発ですべてを解決してくれる銀の弾丸ではないので、工程の途中で人の手を入れる必要があって、トータルでは省力化はできるものの思ったより手がかかるぞ…というのが実情でしたね。

――つまりAIが生成したそのままの素材は使っていないんですね。

KK:そうですね。本作に関してはいわゆる「ポン出し」と言われるものは一切入れておらず、人間の手が入ったものしか使用していません。この辺のノウハウに関しては貴重な知見になったので、今後のAI導入の作業工程では有用になってくるかなと思います。

――本作には人の手によるこだわりの部分があるとお聞きしていますが、そこにAIを使用しなかった理由をお聞かせください。

KK:AIを使って省力化やコストカットを図るという技術実験みたいな側面はあるのですが、商品として見た場合に人が取りまとめてテイストを一致させて商品として成立させないといけないので、最終的にやはり人の手が寄与するところが大きいだろうなというところはあります。インディーのゲームでは画像生成AIで作ったポン出しの画像を入れたパズルゲームなどがいくつか出ています。これらは低コスト・短期間でものを作ることには意味があるのかもしれませんが、我々は40年以上やってるゲーム会社なので、さすがにそういう形では出せないですね。

――プレイヤーの感情を揺さぶるような要素は人の手でやった方がいいというのはありますか。

KK:その点を補足すると、シナリオはすべて人の手によって起こされており、AIで書かれたものは使用されていません。実験的にAIにプロットからシナリオを書かせるテストをを社内で別でやっているんですが、人間の心を揺さぶるような機微のあるシナリオは今のところはできていません。しかし、文芸の分野でもAIを取り入れた作品が作られているので、いずれはゲーム用シナリオもAIによってある程度作れるようになってくると思います。

――最後に読者へメッセージをお願いします。

KK:『転生遊郭』は弊社としては実験的要素の強いプロジェクトで、AI技術に賛否両論あるかとは思いますが、今後のゲーム業界で生成AIの導入は恐らく外せないものになってきます。そういう意味で、一里塚となるように利用して発表している部分もありますので、そういった観点で見ていただければと思います。ゲームの内容自体は、現代人の高校生の視点で話が進んでいく江戸時代の遊郭を舞台にしたタイムループ型の猟奇ミステリーです。人間の手で書かれたシナリオでしっかり泣けるようにもなっていますので、ぜひプレイしてみてください。

M:本作は、物語やビジュアルを通して、ゲームの世界にじっくり浸ってもらえるように丁寧にみんなで作りました。AI技術も取り入れていますが、冷たい機械的なものにはなっていないと思います。人の情熱だったり、みんなの美意識だったりがユーザーの皆様に届くように、AIには開発に寄り添ってもらったイメージです。プレイしてくださる皆さんが私たちが描いた世界がどんなものかを知っていただけたらいいなという気持ちです。

――ありがとうございました。

老舗ゲームメーカーのサクセスが新しい技術を用いて開発した『転生遊郭: Ghost Traveler』は、Steamとニンテンドースイッチ向けに10月16日発売予定です。