2025年7月9日、東京都が主催する「Into Global~東京都コンテンツ産業海外展開課題解決プログラム~」の一環として、セミナー「グローバル・インディーゲーム戦略最前線~Steamを軸にした海外展開のリアル~」が開催されました。

本イベントには、海外展開の専門家、巨大市場のナビゲーター、そして個の力で世界を席巻したクリエイターという、異なる立場の3名が登壇。それぞれの視点から、日本のインディーゲーム開発者がSteamを主戦場に世界で成功を収めるための、具体的かつ実践的な戦略が語られました。本稿では、その白熱した議論の模様を余すところなくお届けします。

Steam市場の全体像と成功への羅針盤

最初に登壇したのは、ゲームの海外展開コンサルティングを手掛けるルーディムスの代表取締役であり、国際ゲーム開発者協会(IGDA)日本支部でインディーゲーム開発者の成長を支援する分科会「SIG-Growth」の世話人も務める佐藤翔氏です。

佐藤氏は、インディーゲーム開発者支援プログラム「iGi(Indie Game Incubator)」や経済産業省主導のアクセラレーションプログラム「創風」の運営にも深く関わる、まさに日本のインディーゲーム海外進出のキーパーソンです。

なぜSteamが主戦場なのか?

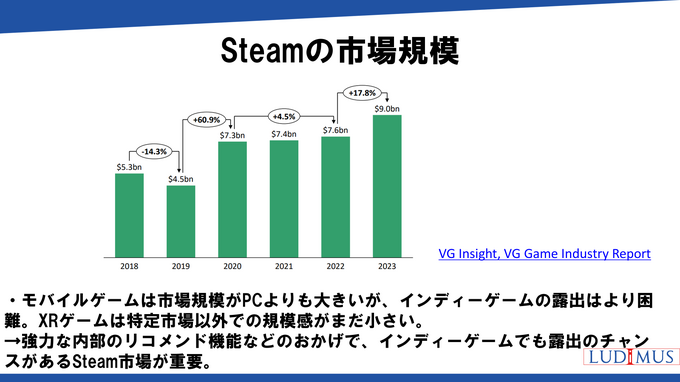

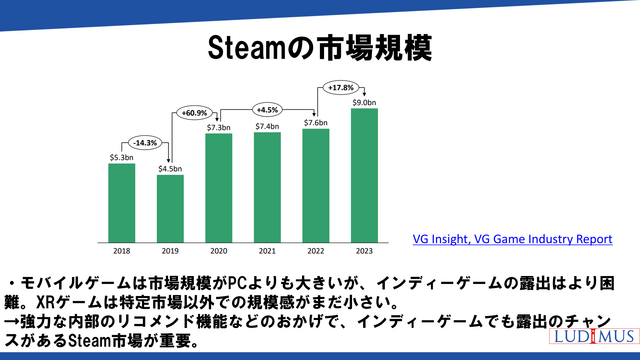

佐藤氏はまず、「なぜSteamなのか?」という根源的な問いからセッションを開始しました。2023年の市場規模が約90億ドルに達したSteam市場は、モバイルゲーム市場に比べれば小さいものの、個人や小規模チームにとってはるかに大きなチャンスがあると指摘します。

「モバイル市場は露出を確保するのが大変です。莫大な広告費を投下したり、フィーチャー枠を獲得するために多大な努力をしたりと、その中でマネタイズしていくのは非常に難易度が高いと言えます」と語り、対してSteamはプラットフォーム内部の強力なレコメンド機能が生命線であり、優れたゲームであれば広告費に頼らずともユーザーに発見される可能性があると、その魅力を強調しました。

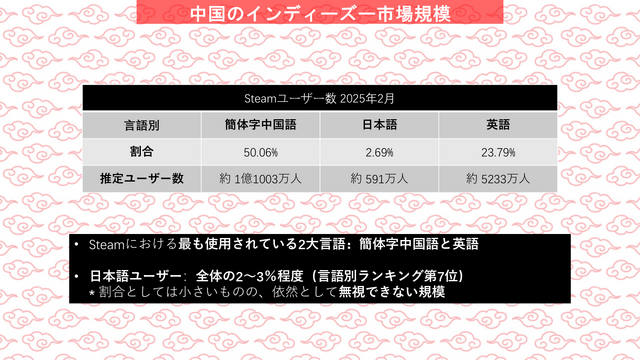

データが示す海外展開の必然性

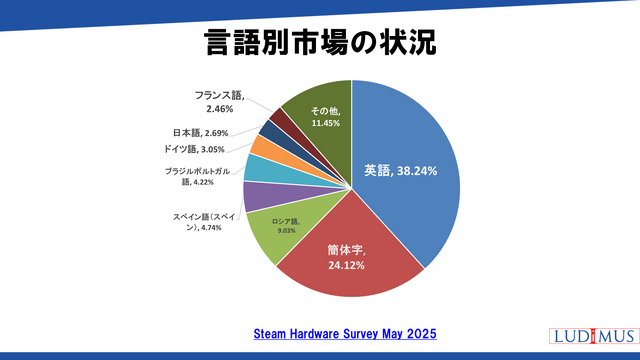

続いて佐藤氏が提示したSteamの言語別ユーザーデータは、海外展開の必要性を雄弁に物語っていました。「英語が38.24%、簡体字中国語が24.2%を占める中で、日本語ユーザーはわずか2.69%に過ぎません」。この数字は、日本の開発者が国内市場だけを見ている場合、潜在的な市場の97%以上を見過ごしていることを意味します。この現実が、欧米や中華圏といった巨大市場への挑戦を不可欠なものにしているのです。

パブリッシャーという名の「航海士」

しかし、グローバル市場という大海原への航海は容易ではありません。2024年には年間1万8,000本以上もの新作がリリースされるSteamにおいて、自作をユーザーの目に触れさせる「ビジビリティの確保」は至難の業です。

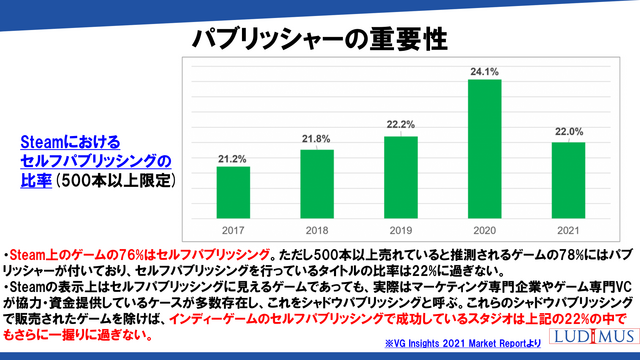

ここで重要になるのが、ゲームパブリッシャーの存在です。佐藤氏は衝撃的なデータを提示します。「Steam上のゲームの約8割はセルフパブリッシング、つまりパブリッシャーを介さない形です。しかし、500本以上売れていると推測されるゲームに絞ると、その78%には逆にパブリッシャーがついています」。これは、成功のためにはパブリッシャーの専門知識やネットワークが依然として極めて有効であることを示唆しています。

パブリッシャーの重要性が説明されました。

パブリッシャーの役割は、資金提供、マーケティング、PR、ローカライズ、QA(品質保証)、各プラットフォームでの販売手続き代行など多岐にわたります。佐藤氏は、Devolver Digitalや、大ヒット作『Balatro』で一躍有名になったPlaystackなどを例に挙げ、「パブリッシャーさんによっても戦略はかなり違います。Devolverさんの場合だとPR会社をまた別につけていたりしますが、Playstackさんの場合はほとんど一切プレスリリースを出さないパターンで成功していたりします」と、自身のゲームに合ったパートナーを見極める重要性を述べました。

成功へのエコシステム

最後に佐藤氏は、開発者がパブリッシャーや投資家と繋がるためのハブとして、自身が運営に関わる「iGi」や「創風」といったインキュベーション・アクセラレーションプログラムの重要性を強調しました。これらのプログラムは、パブリッシャーへのピッチの機会だけでなく、専門家によるメンタリングや、海外イベントへの出展機会などを提供します。「特にピッチ(短いプレゼンテーション)の練習にはものすごいエネルギーを使っています。こうした場で情報を得て、繋がりを作っていくことがとても大事です」と語り、セッションを締めくくりました。

巨大市場への挑戦:中国インディーゲーム市場の攻略法(立花卯月氏)

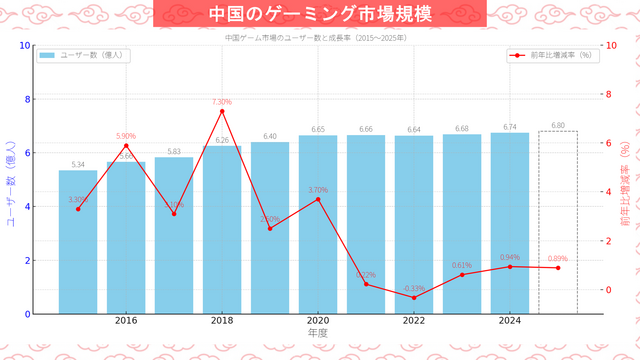

次にマイクを握ったのは、中国最大級のインディーゲームパブリッシャー「Gamirror Games」の日本支社CEO、立花卯月氏です。「Steamは全世界的なプラットフォームですが、その中で日本、中国、欧米とマーケットがある中で、一番伸びしろがあるのは中国だと思います」と語る立花氏は、まさに中国市場の「リアル」を知り尽くす存在です。

なぜ中国市場は重要なのか?

立花氏は、Steamにおける中国語ユーザーの割合の高さを改めて強調。特に、旧正月などの大型連休中にはアクティブユーザー数が英語圏を上回ることもあると述べ、リリース時期の選定がいかに重要かを説きました。

中国市場のポテンシャルは、その規模だけに留まりません。立花氏は、武侠RPG『太吾绘卷』や修仙シミュレーション『鬼谷八荒』といったヒット作を例に、「多くのユーザーがこのゲームを機にSteamのアカウントを作り、すぐに始めました。そして、そのヒットが似たようなジャンルの売上増加にも繋がります」と、特定のジャンルが爆発的な人気を博し、市場全体を牽引する現象を解説しました。さらに、宇宙工場建設シミュレーション『Dyson Sphere Program』のように、非常にニッチなジャンルであっても、熱心なファン層に支えられた巨大な市場が存在することを示しました。

「版号(ISBN)」は不要!中国展開の現実

多くの開発者が懸念する中国でのゲームリリースに必要なライセンス「版号(ISBN)」について、立花氏は「Steamでゲームをリリースする際に、版号は不要です。必要ありません」と説明。「Steamは海外のプラットフォームであり、中国に向けてゲームをリリースするという扱いにはあたらないのです」という現場のリアルな情報が共有され、多くの開発者が抱える大きな懸念が払拭されました。

中国ユーザーの心を掴む3つの鍵

では、具体的にどうアプローチすればよいのか。立花氏は3つの重要なポイントを挙げました。

ローカライズを超えた文化理解:ストアページの翻訳だけでも一定の効果は見込めますが、それだけでは不十分です。立花氏は、あるゲームが中国語対応した際にレビューが急増したものの、その多くが不評だった例を挙げ、「これは文化の差ですね。日本のユーザーの中では、おそらくこのような行動はしないでしょう」と指摘。ゲームバランスや説明不足が日本では問題にならなくても、中国では厳しい批判に晒されるケースがあり、ユーザーレビューに真摯に耳を傾け、文化的な機微を理解する姿勢が不可欠だと語りました。

ソーシャルメディアの戦略的活用:中国のゲームコミュニティにおける二大プラットフォームが、動画共有サイトの「Bilibili」とマイクロブログの「Weibo」です。立花氏は、「インフルエンサーにアプローチするには、公式アカウントというより、編集者やライター個人のアカウントに直接メッセージを送った方が成功率が上がります」という実践的なテクニックを披露。まずは自身でアカウントを運営し、一定の知名度を得てからメディアに接触する戦略も有効だと語りました。

中国文化要素の積極的な導入:神話、歴史、食べ物といった中国の文化要素をゲーム内に取り入れることは、ユーザーの親近感を醸成し、ファンを獲得する上で非常に効果的です。

立花氏は、こういった中国文化を理解したアプローチをすることこそが巨大市場を攻略する鍵であると締めくくりました。

個の力で世界を動かす:放置ゲームとファン共創の哲学(髙橋英統氏)

「お二方とも素晴らしい肩書ですが、僕はただの個人事業主で、ゲームクリエイターをしています。栃木県のど田舎から、はるばるやってきました」。そう言って笑顔を見せたのは、Hapiwaku代表の髙橋英統氏です。量子力学の研究者からゲームクリエイターへという異色の経歴を持つ髙橋氏のセッションは、まさに「個の力」がグローバル市場でいかにして輝き得るかを示す、感動的な物語でした。

異色の経歴と「放置ゲーム」との出会い

髙橋氏は、慶應義塾大学で量子力学を研究し、学会で最優秀賞を受賞するほどの秀才でした。しかし、大学在学中に19歳年上の妻と結婚し、二人の連れ子を持つ父親となったことを機に、「家族を支えるため」起業を決意。プログラミング経験ゼロから独学でゲーム開発を始め、当時自身が熱中していた海外の「放置ゲーム(Idle/Incremental Game)」の開発に着手します。

髙橋氏は、このジャンルの本質を「ただクッキーをクリックするところから始まって、数が1億個、無量大数と、もう日本語にはないような単位になっていくゲーム」と、名作『クッキークリッカー』を例に挙げて分かりやすく解説。その核心には、以下の3つのメカニクスがあると語りました。

自動化(Automation):プレイヤーが手動で行う操作を、ゲーム内システムを自ら構築することで自動化していくプロセス。

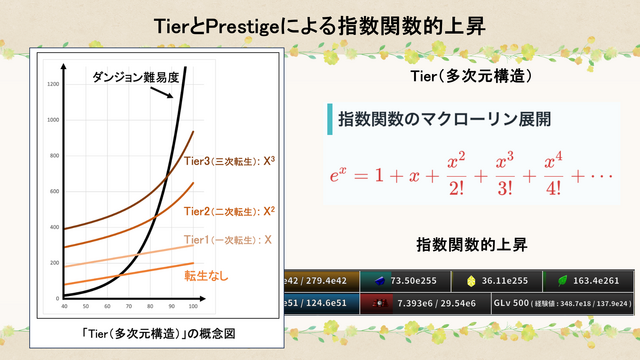

指数関数的成長(Exponential Growth):進行をリセットして強力なボーナスを得る「転生(Prestige)」と、それをさらに多層的に重ねる「Tier」システムにより、数値が天文学的にインフレしていく快感。講演では、この成長モデルの概念として指数関数exのマクローリン展開式が示され、彼の理系的な思考がゲームデザインに活かされていることが窺えました。

膨大なプレイ時間:上記のシステムにより、レビューには1万時間を超えるプレイ時間のユーザーが続出するほどの、長期的なエンゲージメントを生み出します。

このジャンルは、欧米圏に熱心なコミュニティが存在するものの、当時は日本の開発者がほとんど参入していませんでした。そこに、髙橋氏の娘(当時12歳)が描いた日本的なアニメ風のイラストという独自性が加わったことで、処女作『Incremental Epic Hero』は海外で大きな注目を集めたのです。

ファンとの共創が生んだ世界的ヒット

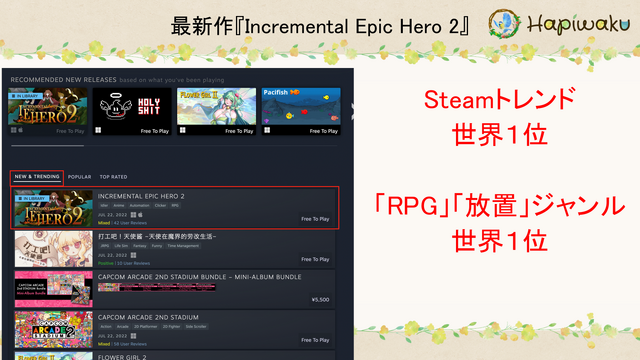

その成功体験を基に、家族一丸となって開発したのが最新作『Incremental Epic Hero 2』です。本作は2025年1月の正式リリース後、Steamの「RPG」「放置」ジャンルでトレンド世界1位を獲得しました。

この成功の原動力となったのが、髙橋氏が「Hapiwakuメソッド」とでも呼ぶべき、ファンとの徹底的な共創スタイルです。

Discord中心のコミュニティ:「未完成の状態から海外の人にアプローチするのがすごく大事です」と語る髙橋氏は、開発初期から海外の掲示板サイトRedditなどでアイデアを募りました。そして、Discordサーバーでファンと密に交流し、バグ報告やアイデア出しはもちろん、娘に新しいPCをプレゼントしたことまでオープンに共有することで、開発者と消費者の垣根を超えた強固な信頼関係を構築しました。

ファン主導のローカライズ:この信頼関係の最大の成果が、「『このゲームはすごく面白いから、中国語に翻訳させてほしい』と言ってくれた」という中国のファンを始めとする、世界中のファンの自発的な協力による11言語への翻訳です。これにより、コストをかけずに真のグローバル展開が実現しました。

未完成での公開:早期アクセス機能を活用し、ファンからのフィードバックを取り入れながらゲームを磨き上げる開発スタイルは、リスクを低減させると同時に、ファンに「共に創り上げている」という当事者意識をもたらしました。

髙橋氏は、「ファンが好む作品が出来上がるから、自ずと売れるのです」と語ります。彼の成功は、コミュニティとの共創こそが、現代のインディーゲーム開発における最も強力なエンジンであることを証明しています。

「RPG」、「放置」ジャンルでトレンド世界1位を獲得しました。

クロストーク:多様な視点が交差する成功への道筋

イベントの最後には、佐藤氏をモデレーターに、3人の登壇者によるクロストークと質疑応答が行われ、それぞれの知見が交差する刺激的な議論が展開されました。

まず佐藤氏が「日本のインディーゲームが中華圏で成功するための要素は?」と問いかけると、立花氏は文化的な近さを挙げつつ、「中国のユーザーが何を求めているのかを調べることが大事です。面白いネタ、驚くような仕組み、インフルエンサーがプレイした時に感動してくれるような要素など、そういった点を意識して作ると、中国でファンを増やしやすくなります」との見解を示しました。

この「ユーザーが求めるもの」というテーマは、ニッチジャンルの可能性へと繋がっていきます。髙橋氏は自身の成功体験から、「放置ゲームはニッチなジャンルだからこそ、誰にでもチャンスがあります。私のゲームはRPGとの掛け合わせですが、例えばシューティングなど他のジャンルでも、自動化と『強くてニューゲーム』というリセット機能、この2つを入れるだけで非常に新規性が出ます」と、ジャンルの掛け合わせによる独自性の創出を提唱しました。

この意見に、立花氏も強く同意。「これから人気が出ると私たちが考えているゲームのメカニクスは、必ずマルチジャンルになります。高橋さんの作品のように、RPGとアイドルの両方の要素を持つ、といった形です。アイドルゲームのような非常にニッチなジャンルを追求すると、かえってユニークな存在となり、そこが大きく伸びる可能性があります」と述べ、市場のトレンドとも合致していることを示唆しました。髙橋氏はさらに、「クリエイターとしては、どうしても大きなゲームを作りたくなってしまいますが、そうした(ニッチな)要素を少し加えてみて、ゲーマーさんに見てもらう、という循環ができると、開発も早く進むと思います。一人ではなく、みんなで作っていくという意味でも心強いですよね」と、コミュニティと共に開発する利点を語りました。

議論の流れの中で、髙橋氏から立花氏へ、中国のSNS活用に関する素朴な疑問が投げかけられました。「BilibiliやWeiboに挑戦したことがないのですが、そんなに気軽に始められるものなのでしょうか?」という問いに、立花氏は笑顔で応えます。「本格的にやろうと思うと大変なこともありますが、まずは『軽くやってみよう』という気持ちで始めるのが良いと思います。アカウント作成時に中国のID認証が必要な場合がありますが、そこはなんとかなります(笑)。翻訳も今ならAIを使えますし、思ったより気軽に始められると思いますよ」。これを受け、髙橋氏は「なるほど。それはぜひやってみようと、今、立花さんのお話を聞いて思いました」と応じ、異なる分野の専門家が集う本イベントならではの、有益な情報交換の場となりました。

結論:未来は放置され、共創され、世界に広がる

本セミナーは、日本のインディーゲーム開発者が直面する「リアル」を多角的に描き出す、非常に有意義な場となりました。佐藤氏が示したマクロな市場データと支援体制、立花氏が解き明かした巨大市場・中国の攻略法、そして髙橋氏が自らの生き様で示した個の力の可能性。

三者三様の戦略は、日本のインディーゲーム開発者にとって、もはや海外市場は遠い存在ではなく、多様な成功への道筋が開かれているという希望に満ちたメッセージを伝えてくれました。重要なのは、唯一の正解を求めるのではなく、自身の作品とスタイルに合った戦略を見極め、勇気を持って一歩を踏み出すこと。この日の議論は、そのための確かな羅針盤となることでしょう。