海外企業eigoMANGAは、モバイル向けに開発中の『Vanguard Princess Mobile』のPC移植版について、近日中にSteamにて早期アクセスを開始すると発表しました。しかし本作は、これまでもGame*Sparkで何度か報じているように、元となった格闘ゲーム『ヴァンガードプリンセス』原作者からの許諾を正式に得ているかは不明な作品です。

原作『ヴァンガードプリンセス』とeigoMANGAの権利主張を巡る問題

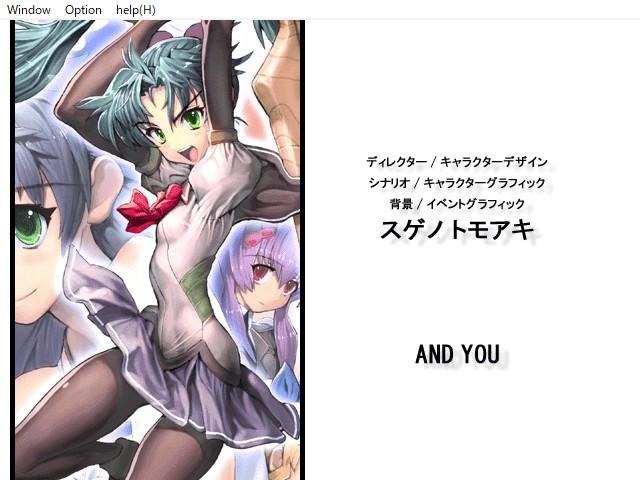

『ヴァンガードプリンセス』とは、2009年にスゲノトモアキ(SUGE9)氏が公開したフリーソフトの対戦格闘ゲームです。2011年8月より同氏のブログ更新が途絶えていましたが、翌年にアメリカのeigoMANGAが本作を原作とした英語対応の『Vanguard Princess』(以下、旧海外版)を販売しています。

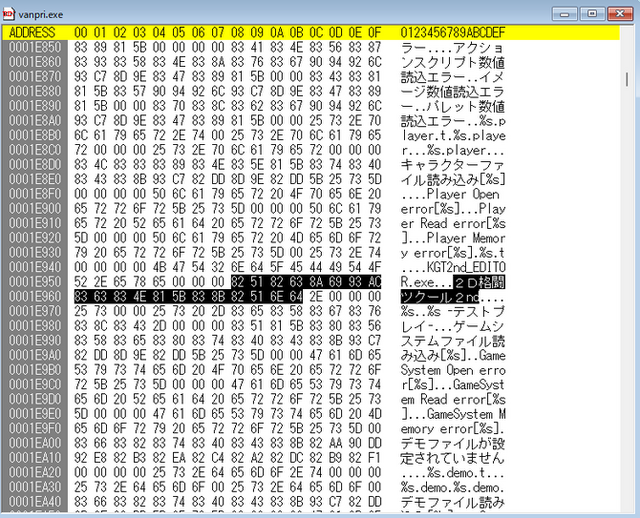

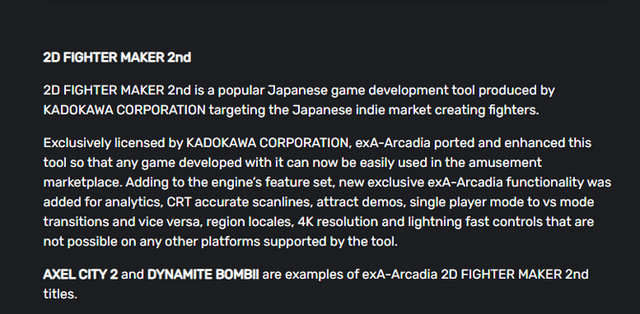

旧海外版に関して、発売当初からeigoMANGAが原作者スゲノ氏に許諾を得ている証拠はなく、あくまで同社が“ライセンスを得ている”と主張している状況でした。また、同版は原作ゲームに使われたツール「2D格闘ツクール2nd.」を改造した上で販売している可能性が高く、当時の販売元であるエンターブレインのロゴ等が削除されているほか、実行ファイルをバイナリエディタで覗くと「2D格闘ツクール2nd.」の文字列が確認できます。

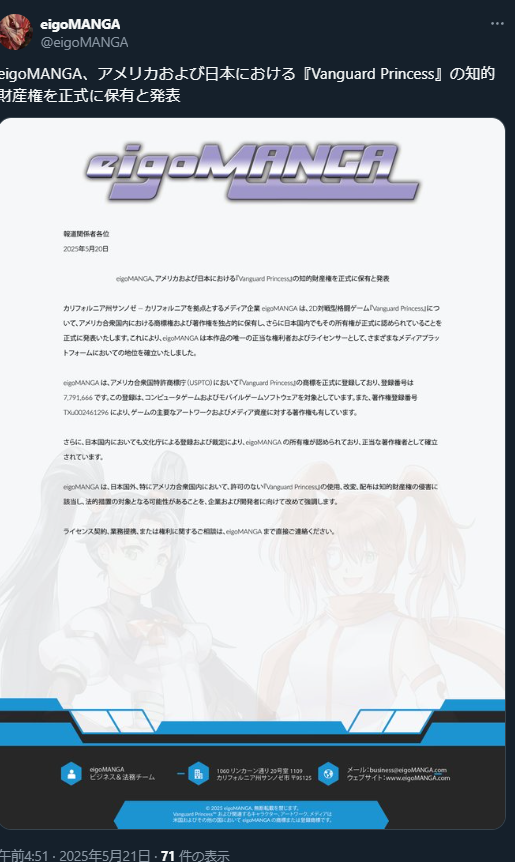

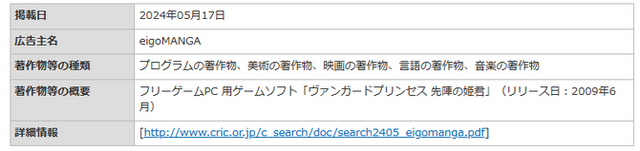

さらに2025年5月21日、eigoMANGAは『ヴァンガードプリンセス』の米国・日本における“正式な知的財産権保有”をSNS等で発表。その根拠として、同社による米国での商標と著作権登録、ならびに日本の文化庁が孤児著作物に対し行っていた「裁定制度」の認定を列挙していました。(後に発表をアナウンスなく削除。)

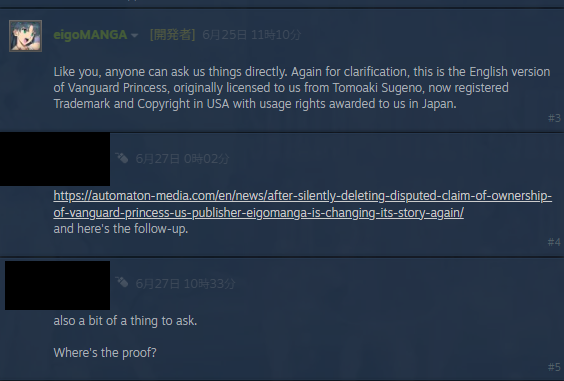

執筆時点では「スゲノ氏からライセンスを受けており、現在は米国で商標および著作権登録されているほか、日本での使用権も認められている」と主張しています。

そんな中、eigoMANGAは『Vanguard Princess Mobile』PC移植版(以下、新海外版)の早期アクセスを告知したものの、弊誌Game*Sparkが文化庁に行ったインタビュー、そして「2D格闘ツクール2nd.」含めたツクール製品のサポートを行っているGotcha Gotcha Gamesへの問い合わせにより、“少なくとも裁定制度による「日本での使用権」だけでは同社が抱える疑いは解決できない”ことが判明しています。

裁定制度による権利主張の限界性とツール利用における規約違反の可能性

まず、大前提として裁定制度とは、“著作権者の行方がわからない著作物に関して、権利者の許諾を得る代わり、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより、その著作物を利用できるようになる制度”です。“著作権が申請者に移転する仕組みではない”ため、これを根拠にeigoMANGAが当初行った「正当な著作権者」の主張はできません。

そして弊誌が文化庁著作権課著作物流通推進室長の八田聡史氏に行ったインタビューにて、今回の件と関連する回答として以下の2つが挙げられます。

著作物の公表・販売後に権利者不明の素材の使用が発覚したケースについてですが、裁定制度はこれからの利用を適法にするための制度であり、過去に遡って利用を問題なかったことにするものではありません。

(Steam等のプラットフォームにて)海外で利用・販売する場合は、その国の法律に従って権利処理を行っていただく必要があります。

eigoMANGAのケースでは、“スゲノ氏の許諾を証明できなかったとして、裁定制度を利用しても、既に販売中の旧海外版は遡及的に権利の問題が無かったことにはできません”。これから販売する新海外版も、Steamで日本国外、つまり海外向けに販売するのであれば、裁定制度は使えません(この点に関しては旧海外版も該当)。

また、「2D格闘ツクール2nd.」のサポートを行っているKADOKAWAグループのGotcha Gotcha Gamesは、弊誌の旧海外版に関する問い合わせに“個別事例のコメントは控える”としつつも、「原則的に、Maker(ツクール)製品の無断改変や他者の著作権を侵害するゲームの頒布は利用規約違反であり、そのような利用は認められません」と回答しています。

新海外版には戦闘中のドット絵など、原作アセットと思しきものが使われているため、“仮にこれが原作データから抜き出したものの場合”、利用規約違反と考えられます。もちろん、前述の旧海外版における改造行為もツール販売元の許諾を得ていないのであれば、規約違反と言えるでしょう。

さらに「2D格闘ツクール2nd.」に関して、様々なアーケード向け格闘ゲームをリリースしている別企業exA-Arcadiaは、KADOKAWAから“独占ライセンス契約”した上で、改修と移植を行っていることを明かしています(過去の同社公式サイトに記載)。本ライセンスの“独占”がどの程度かは不明ですが、eigoMANGAがツールを改造したり、ツール製ゲームのデータを抜き出せたりするような契約を同時にしているとは考えにくいです。

例えば、直接スゲノ氏から原作ゲームのアセットが提供されていたのでもなければ、新海外版はツール利用規約の面でも問題を抱えている可能性があります。

米国著作権法から見る権利登録の有効性

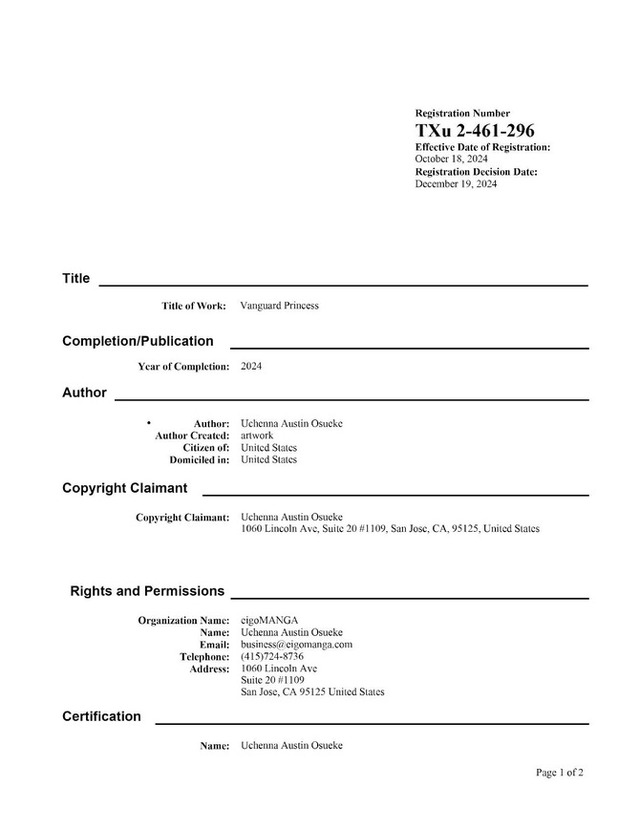

なお、eigoMANGAは米国で「Vanguard Princess」の商標と著作権登録をしていますが、これに関しても問題が存在します。

米国著作権法の第409条によると、著作権主張者が著作者でない場合、著作権登録には“主張者が著作権を取得した経緯についての簡潔な記述”が必要になります。しかし、この著作権登録は2024年に行われていますが、同年にeigoMANGAは『ヴァンガードプリンセス』の著作権者、つまりスゲノ氏の連絡先を募集する広告を掲載していました。

広告の掲載と著作権登録のプロセスが同時期であったことを考慮すると、スゲノ氏と連絡を取れない状況にあるeigoMANGAが、著作権を取得した経緯について妥当な説明ができたかは疑問です。事前にスゲノ氏から”著作権を譲り受けていた”可能性も否めませんが、それならば同時期に連絡の取れない同氏を捜し、後に裁定制度を利用した事実とつじつまが合いません。

米国著作権法の第411条では、登録証明書は原則として情報の誤りの有無にかかわらず有効とされているものの、「不正確であることを知りながら著作権登録の申請書に不正確な情報を含めており、かつ情報が不正確であることを著作権局長が知っていれば登録を拒否したであろう場合」は、この限りではないとされています。つまり、仮にeigoMANGAが著作権の取得経緯について、意図的に不正確な情報を提供していたなら、登録証明書の有効性が問題となるかもしれません。

一応、eigoMANGAが登録した著作権があくまで『ヴァンガードプリンセス』というIP全体ではなく、“二次的著作物”である“旧海外版”に限定したものであった可能性はあります。しかし米国著作権法の第103条を見ると、スゲノ氏の許諾があったとしても、新規に創作された部分についてしか著作権を持てません。当初eigoMANGAは米国内における“著作権の独占的な保有”を主張していましたが、この主張が通るとは言い難いです。そもそも許諾を証明できなければ、新規に創作した部分も法的な保護を受けられず、著作権侵害の疑惑は残ったままです。

おわりに

いずれにせよ、本問題は“eigoMANGAはスゲノ氏から許諾を得たと証明できるか”という点が全てを左右すると言えるでしょう。しかし、同社は具体的な証拠も見せずに“ライセンスを得ている”と主張している一方で、裁定制度を利用している”ため、その説明にどこまで信憑性あるかは不明です。

ちなみに、SteamコミュニティでeigoMANGAに関する一連の騒動が話題になった際、同社はユーザー達の投稿に対し、“私たちに直接聞けばいい”という旨を投稿。しかし、“証拠の所在”を尋ねたユーザーの質問には、執筆時点で2カ月以上も回答していません。

また、弊誌も2024年に同社へ複数回問い合わせを行っていますが、こちらも一切の返答が得られないままです。

※UPDATE(2025/08/30 16:15):米国著作権法の第103条について、当初“スゲノ氏の許諾が無い限り”と記載していましたが、正しくは“許諾があったとしても”だったため、該当の本文を修正しました。