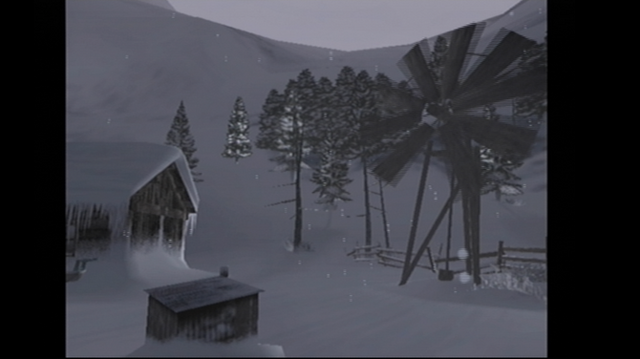

1999年12月23日。20世紀の終わりにひとつのゲーム作品がドリームキャストで産声をあげた。

『Dの食卓2』――『D2』とも呼ばれる本作は、リリース日の翌年となる2000年、つまり20世紀最後の年の12月を舞台としたアクションアドベンチャーだ。物語はカナダ上空、テロリストによるハイジャックを受けた旅客機が、突如飛来した隕石の衝突により、雪山へと墜落するところから幕を開ける。

その乗客のひとりである主人公・ローラは、事故の生存者に救助され山小屋で目覚める。事故以前の記憶を失った彼女が目にしたのは、辺り一面の白い雪。だが一見静かなその世界は一変していた。雪を割って姿を現す怪物。ローラたちを襲う、まるで「花が咲いたような」姿のそれは、事故の犠牲者たちのなれの果てだった。その手に携えたマシンガンで怪物たちを撃滅しながら、ローラは何かに導かれるように凍土を進んでいく。

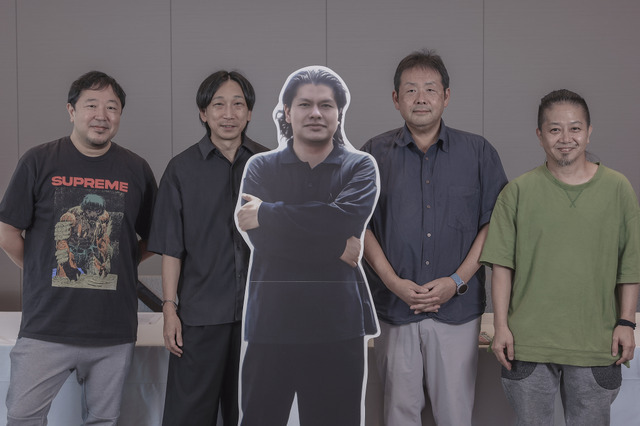

2025年。それから四半世紀が経った今、本作を制作したWARP(現:フロムイエロートゥオレンジ 以下、fyto)に在籍したかつてのメンバーたちが集い、本作、そして本作を取り巻く様々なエピソードが語られる座談会の場が設けられた。

この会は『D2』のレコード「KENJI ENO 55: D2 Best Selection」のリリース、ならびに2025年5月5日に55歳を迎えるはずであった「飯野賢治生誕55周年記念企画」にちなんだもので、Game*Sparkではこれまで特集・連載記事を掲載している。また本作のほかにもWARP作品のサウンドトラックや、飯野氏の声掛けで集まったバンド・NORWAY演奏の音楽もLOST IN CULT RECORDSによってレコード化を果たしている。これらのアルバムは各種デジタル音楽配信サービスでも配信中だ。

『Dの食卓』『エネミー・ゼロ』そして『Dの食卓2』。いずれもローラという人物を主人公とした「ローラ三部作」と呼ばれる一連の、そして“WARP”としてのゲームの最終作となった本作。それはWARPのメンバーたちと、その代表であり本作のクリエイター・飯野賢治に、はたしてどのような変化をもたらしたのだろうか。

※以降、本文中は敬称略。

M2版『D2』の紆余曲折、そしてドリームキャストでのリリース

『D2』は当初、『Dの食卓』がマルチメディア規格端末・3DOでリリースされていた流れを汲み、その後継機であるパナソニックの「M2」向けのゲームとして開発されていたことが知られている。ではM2とM2版『D2』はどのようなものだったのだろうか。

「M2はプレイステーションより多少良いくらいの性能で、マシンも遅かった。それで3DO側のライブラリー開発者に言って改善してもらったんですが、今度はメモリの使用量が大きくて『D2』のデータが載せられない。仕方ないのでRAMを増設してもらい、ゲームショウに間に合わせました。M2版の『D2』はパナソニック・ワンダーテインメントに納品済みだった関係で、元データは契約上使えなかったんです」

そう語るのは『D2』のプログラマーを務めた林田浩典。M2は1997年に発売・開発の中止を発表、結果的にM2版『D2』も完成はしなかったものの、ゲームショウに出展されるなど序盤はプレイできる状態にはあった。しかしプラットフォームホルダーとの契約上、そのデータやシナリオがドリームキャスト版(以降、DC版)で使用されることはなかったのだという。

前作『エネミー・ゼロ』もプレイステーションからセガサターンへの移籍に際し、作り直しを行わざるを得ない部分があったことが飯野の著書や前回の座談会でも語られてきた。経緯としては異なるものの、DC版『D2』の制作もまた、ほとんど振り出しの状態からのスタートとなったのだ。

「自分が入社した時に『Dの食卓 コンプリートグラフィックス』(『Dの食卓』のPS移植版。1995年12月1日リリース)がリリースされる直前だったんですが、その時点でM2版『D2』のデモムービーに出てくるイメージはできていました」とアニメーターを務めた菅村弘彦は当時の記憶を振り返る。

正確な始まりは分からないものの「M2版の企画スタートはわりと早い段階で始まっていた」と林田も証言する。

先述の通り『D2』はハードの移行にあたってシナリオや設定面にも変化が生じている。もともと『Dの食卓』には原型となる『トランシルバニア』という企画があったが、もちろんこのタイトルはドラキュラ伯爵のモデルのひとつ、串刺し公・ヴラド三世で有名な同名地域から取られたものだ。『Dの食卓』のストーリーの背景にも吸血鬼伝説が関わっている。

当時メディアや広報で語られてきた内容やデモムービーによれば、M2版『D2』は『Dの食卓』以上に直接的に吸血鬼伝説のモチーフが用いられたものだったようだ。舞台は中世の古城で、主人公はローラの息子、その手には剣が携えられ、古城からの脱出を目ざす。

一方DC版の舞台は西暦2000年の雪山、主人公はローラ自身、武器はマシンガンなどの銃器、ローラは記憶を失っている……とその様相は一見異なって見える。なにより吸血鬼というモチーフが失われ、地球外生命体のような怪物と戦うという部分をみれば、むしろ『エネミー・ゼロ』に近い。

しかし、両作ともに飛行機事故が物語の発端であるという点は変わらない。M2版『D2』は飛行機事故で死にゆくローラの胎内から、悪魔によって胎児が中世トランシルバニアへ連れ去られることで幕を開ける。そして「Dの食卓」に関連する作品である以上、M2版とDC版どちらも親子とその別離をテーマとする。かたや世に生まれ出ることはなかったが、この両作は双子であると同時に、生き別れた親子のような関係にあるといえる。だからこそDC版は単に『Dの食卓2』の略語としての『D2』ではなく、あたかもそれが独立したタイトルであるかのような形式をとったのかもしれない。

“ローラの顔、動かそうよ”――そう告げられた発表会前夜・WARP 激動の日々

「“WARP ワープ会社案内”という書籍の作成のために旅行先での写真撮影があったんですが、まだ新入社員なのに寝坊してしまって。当日、社員を乗せた観光バスが家の前まで来て、飯野さんが玄関ドアをドンドンドンドン、って叩いていて。」

『D2』でアニメーターを務めた野末武志は、入社間もない頃のエピソードを朗らかに語った。だが制作時のある経験は「人生で一番大変だった」という。

「開発中はただでさえ忙しいんですけど、『D2』の制作発表会の前夜に飯野さんが突然来て。“ローラの顔、動かそうよ”って……前日の夜ですよ(笑)」

発表会とは、1998年5月23日に東京国際フォーラムで行われた「『Dの食卓2』-World’s premium show- 」のこと。『D2』がドリームキャスト向けソフトであることもこの場で初めて明かされた。なお、ドリームキャスト本体の発表はその2日前のこと。本体発売は同年11月であり、当然実機は世間に出回っていない。

「当時ドリームキャストで誰もやったことのないシェイプアニメーションを、一晩でやることになって。そこからの記憶は全くないんですが、今までの人生で感じたことのない一体感……それだけは残っています。ハッと気づいたら発表会の会場にいて、目の前でローラが動いているんですよ。そしてお客さんが“おおー!”って言ってる。それ以降、色んな大変なことがあっても、この時の経験を思い出すと乗り越えられる」

5,000人規模で開催された発表会だったが、当日は想定を上回る人々が押し寄せ、公演は急遽2回行われることとなった。来場者にプレゼントされる予定のビデオテープは不足し、入手できなかった人たちには後日郵送で届けられた。『エネミー・ゼロ』でのプロモーションに引き続き、歌手の西城秀樹さんが「傷だらけのローラ」を熱唱。また俳優の藤岡弘、さんも、セガサターンのイメージキャラクター「せがた三四郎」を演じたよしみもあってか発表会へ参加。発表会は盛況のうちに幕を下ろし、その模様はNTTとの協力により衛星生中継された。

この発表会から『D2』発売までがおよそ1年半。ここで発表されたのはまだデモ段階であり、実際のゲーム制作は99年に入ってもあまり進んでいなかったとアニメーターの窪川智紀は振り返る。

「私は1999年の2月に入社して、最初に担当したのはカットシーンなんですが、修羅場でしたね。リアルタイムカットシーンが全4時間あるうちの1時間しかできてなくて、これが手付けアニメーション(キーフレームを設定し、動きのタイミングなどを手作業で調整していく手法)なんですが、そんなゲームってないんですよ。4時間分の音声がアニメーターに与えられて、各シーンそれを聞きながらアニメを付けていくんですけど、そういうのが何個もあるんで、たとえ納得できなくても前に進まなきゃいけない」

野末も「タイムスライダーを一度も戻さずに、リアルタイムでワンシーンのアニメを付け終えたこともあった。」と製作中の凄まじいスピード感を語った。

このように日々制作に追われるメンバーの勤務時間はバラバラだった。そのため、制作の進捗などは付箋やメモ用紙に記したメッセージでやりとりされていたという。しかし時にそれが悲劇を呼ぶこともあった。

「帰宅したら“やる気ないなら辞めるか?”って飯野さんから電話が掛かってきて。どうやら置いてたメモがエアコンの風で飛んでいっちゃってたみたいで、いやいやいやいや!って(笑)」と、さぞ肝を冷やしたであろうエピソードを菅村は語った。

野末は、現在のゲーム制作の観点から見て、こうした制作の仕方は「ありえないこと」と前置きしつつ、『D2』とWARPが当時のビデオゲームにおいて最先端の取り組みを行っていたことを振り返る。

「当時はプリレンダリングの背景にリアルタイムレンダリングの3Dキャラを動かすのが主流でした。そんな時代に背景までフル3Dの『D2』はめちゃくちゃなことをやっているんですよ。雪の処理とかも大変ですし。WARPは少人数でしたがメンバー全員の技術力やタレント性が高くて、刺激を受けました。それに、たとえ無茶を言われてもできないってまず誰も言わないんですよ」

菅村も「制作発表会の頃の雪って最初はレンダリングムービーで、1枚レンダリングするのに35分掛かる。最初はそんな感じだったのに、結局製品版ではそれをリアルタイムでやるってなかなかヤバい」と同意した。

このように多忙を極める日々のさなか、WARPでは取材を兼ねた社員旅行が複数回催された。もともと取材旅行は、『Dの食卓』制作中には飯野がひとりで行っていたが、『エネミー・ゼロ』からは大勢で行くこととなり、旅行はWARPにおける文化となっていたようだ。『D2』ではM2版の時期にルーマニアとフィンランド、DC版に移ってからはアラスカ、カナダ・ノースウエスト準州イエローナイフ、ニュージーランドを訪れている。

この旅行では、犬ぞりやスノーモービルに乗ったり、セスナ機に搭乗してオーロラを見たりと、『D2』で描かれる白い雪や極寒の環境を直に味わう体験が行われた。実際、本作のゲームプレイでは広大な雪原のなかをスノーモービルで運転でき、またそこに生息する動物をライフルでハンティングするといった幅のある遊びが実現されている。

一方で林田は「フィンランドやアラスカではオーロラが全然見えなくて。イエローナイフでようやくちゃんとしたオーロラを見られました。でも、オーロラのような自然物よりも、アラスカの小屋といった人工物のほうが作品の雰囲気を出すのに活きた感じがします」と、この体験が意外な部分でひと役買っていたことを語る。

前述したスノーモービルやハンティングに加え、本作にはオーソドックスなRPGを思わせるエンカウント戦闘と経験値によるレベルアップという要素、一人称視点ガンシューティングの戦闘など、複数のゲームジャンルが複合している。こうした広大な3D空間を舞台に、異なるジャンルの遊びを配置したような本作のデザインは、当時非常に先進的なものだったといえるだろう。