1990年代、インタラクティヴ・シネマ『Dの食卓』のヒットを皮切りに一躍その名を世に知らしめたWARP(現・フロムイエロートゥオレンジ 以下、fyto)。同社の創業者でゲームクリエイターの飯野賢治氏が没して12年となる2025年、かつてWARPで一時代を共にしたメンバーたちが再び集った。

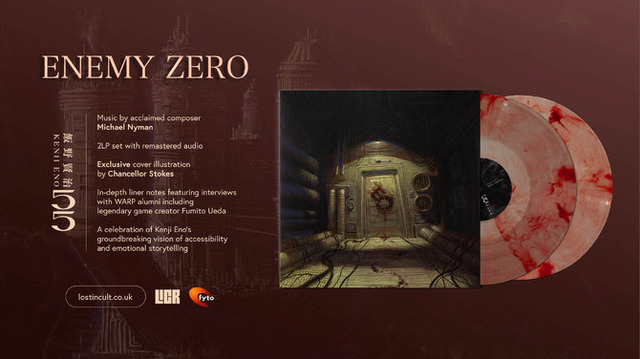

集いの場がもたれたのは、同社が1996年に手がけたゲーム『エネミー・ゼロ』(『E0』)のレコードが10月15日に発売されることを記念した座談会のことだ。今回のレコード化はfytoによる「飯野賢治生誕55周年企画」に関連するもので、Game*Sparkではこれまでにも飯野氏の没後10年特集・連載記事を掲載してきた。なお本作のほかにもWARP作品単体のサウンドトラック、飯野氏の声掛けで結成されたバンド・NORWAY演奏の楽曲など氏が携わった55曲が収録された集大成的なアルバム「KENJI ENO 55」も2025年5月5日にリリースされ、各種音楽配信サービスでも配信されている。この度発売されるレコードはその中から『E0』に関するトラックを集めたもので、販売は「KENJI ENO 55」のLPも手掛けたLOST IN CULT RECORDSが行う。こちらも各種音楽配信サイトでも配信中だ。

※以降、本文中は敬称略。

“僕ら”っていうのものを大事にする――WARPというバンド

飯野がWARPを会社ではなく“バンド”として捉えていたこと(氏の著作「ゲームSuper 27years Life」でも発言)は有名だ。

「当時は言葉がなかったんですけど、今で言う「インディーズ」になると思うんですよ」と、バンドについて須藤は語る。

「すごい少人数で、受託じゃなくて自分たちが発案して作るってところで言えば、インディー精神というか。 “バンド”っていう言葉にもいろんな意味が込められてると思ってて。ドラムがいて、ギターがいて、みたいな、それぞれの個性が重要視されてて。トップダウンで命令して作るっていうよりも、みんなが並列に並んで、ああでもないこうでもないって言って1本作るっていう意味もありますし、うまくいかなかったら解散してやり直すって意味もあるし」

メンバー各々が自身のクリエイティビティを発揮できる場であると同時に、それらのバランスや繋がりがひとつの作品を作り上げる。バンドという言葉にはそうした側面もあったようだ。

たとえばよく「映画的」と評される『Dの食卓』だが、そうした特徴はバンドメンバーに須藤がいたからこそ出来上がったものだという。キャラクター配置、演技、ライティング、カメラワークといった演出面を1人で担える須藤がいなければ、『Dの食卓』は全く異なる作品になるか、そもそも存在しなかったかもしれない。つまり、確定したビジョンのためにメンバーが要求されるのではなく、メンバーの顔ぶれによって作品自体が変わるということだ。CGアニメーションにしても、シーン担当者によってそれぞれ異なった演出がなされ、それがひとつになって完成に至る。

佐藤も「個人の意思で自由にやらしてくれてる部分が多いじゃないですか。こういうの作ってって言われて、例えば指示書とかががっちりあるわけでもないし。普通だったらね、コンテ切られててこういう風に作ってねって言われることが多いと思うけど、そういうところも結構自分の采配でやらせてもらってたなとは思うし。だから個人個人が尊重されてたような気はしますね」とWARPという集団を述懐した。

一方で、開発チームは「何日間も家に帰らない」ことが常態化していたとも言う。この時代のゲームメーカー、それもこの時期のWARPを語るうえで労働環境という言葉はあまり意味を持たないのかもしれない。それもまたWARPが会社ではなくバンドたるゆえんなのだろう。

それを示すように宮崎は「自分の意思でずっと作業とか会社にいたりとか。使うソフトも何もかも全部手探りで、純粋な気持ちで楽しんでたような気がしますね」と当時を振り返った。

朝、WARPのオフィスに出勤すれば、いつも誰かしらが床で寝ていたという。「入社して最初に支給されたのが寝袋。アウトドア用品店に買いに行ったら『どちらの山に登られるんです?』って」と店員から尋ねられたエピソードを佐藤が笑いを混じえて披露した。

「ずっと文化祭の準備をしているようだった」という須藤の言葉は、集団が単に「労働」のみで動いていたわけではないことを物語る。

そんなWARPに16番目に入社したのが上田だった。

「みんな若かったですね。30代いたのかってぐらいじゃない?僕が入社した時は社員が16人で、女性がいなかった。男ばっかの会社で。それもちょっとバンドっぽいというか、そういうニュアンスもあるのかなと思いましたね」

WARP入社前は大阪のCG制作会社に在籍していたという上田は、作りためていた自身のCG作品をWARPに送り、入社が決まったのだという。

バンドという言葉について須藤はこうも言っている。

「ひとつの塊っていうか、“僕ら”っていうものを大事にするっていう意味のバンドっていう。元々、飯野さんは音楽が好きな人だったので、そういったのも含めて“バンド”っていう風に言ったんじゃないかなって思います」

元WARPメンバーたちから見た『エネミー・ゼロ』事件

「個人的にはそんなにおおごとになると思ってなかった」と上田は言う。俗に“『エネミー・ゼロ』事件”と呼ばれる出来事についてのことだ。

その前に一度、今回の座談会のテーマである『エネミー・ゼロ』について触れておこう。

本作は1996年にWARPからリリースされたセガサターン用ゲームだ。ジャンルはインタラクティブ・ムービーで、もし現代的に解釈するならば主観視点のサバイバルホラーにFPS的な要素を備えたゲームといえるだろう。

本作最大の特徴は、敵である「エネミー」が見えないことにある。ではどのようにしてその位置を探るのか。それは音による探知だ。ローラが敵に近づくと「ピン」という音が鳴る。そして向きと位置に応じて音の高さと間隔が変化する。エネミーが前にいれば高く、後ろなら低く、側面ならその中間、近ければ間隔は短く、遠ければ長く……といった具合だ。

ゲームの舞台は地球へと帰還中の宇宙船。コールドスリープ中だった主人公・ローラは、船内の異常発生により強制的に目覚めさせられる。中途覚醒の影響か記憶がはっきりしないローラは、状況把握のために他の乗組員たちと連絡を取ろうとする。しかし船内には見えない敵「エネミー」が跋扈し、乗組員たちに牙を剥きはじめていた。危険に満ちた船内で、ローラは自分が何者かを知るため、そして生存を懸けて探索を開始する。

“音”への集中を促し、緊張をもたらす本作のギミックはユニークで話題性のあるものだった。次作『リアルサウンド~風のリグレット~』をはじめ、音や音楽とは飯野の手がけたゲームや活動に通底する重要なテーマだったように思える。しかし上記の『エネミー・ゼロ』事件は、それらを覆い隠すほどに話題をかっさらってしまった。

知らない読者のために事件のあらましを簡単に説明しよう。もともと本作はPlayStation用に開発されていた。しかし、あろうことかPlayStationの発表会「PlayStation EXPO ’96」のWARPブースにおいて、競合機であるセガサターン用に移籍・リリースすることを電撃発表し、大きな波乱を呼ぶ。この件に至るまでの経緯は詳述しないが、飯野自身が当時から著書や関連書籍、インタビューでも答えており、2007年にはブログにも綴っているため、詳しくはそちらを参照してもらいたい。

こうした騒動に至るまでを、WARPメンバーはどのように捉えていたのだろうか?

佐藤は、WARPスタッフ全員に対してPSからSSへの移籍が伝えられる前の段階で、飯野から、その構想を聞いていたのだという。その際に佐藤は「そういう理由で(SCEが)信用ならないんならいいんじゃない?」と飯野に答えていたそうだ。

最初に挙げた上田の当時の反応は、他のメンバーたちも同じ感覚だったようだ。「学園祭の当日前夜」「(話を聞いて)おもしろいと思っていた」「騒ぎになるとは思わなかった」……そんな予想を裏切り、騒動の広がる規模や早さは、みな想像以上だったらしい。

一方、飯野は著書において

“一九九六年三月二七日。絶対大騒ぎになるから、夜、一緒に会見を持とうと僕はセガに言った。”(1)

とも記している。発表はEXPO初日のビジネスデイの一回のみ、当日は入場制限や録音・録画制限を設け、SCE関係者のなかでもWARPに対して許容度のある人物のみが入場できるようになっていた。現在まで広く知られる事件にも関わらず、当時の映像がほとんど残っていない理由には、そうした要因があるのだと思われる。

当然、筆者も現場で起きたことは記録や伝聞でしか知りえない。会場の飯野のもとには、移籍発表映像への切り替えボタンがあった。事実上不可能だったとはいえ、そのボタンを押さないという選択も最後まで残っていたのだ。

“僕がそのボタンをバチっと押したら、画面のプレイステーションのロゴがサターンのロゴにグーンと変わった。”(2)

映像を流すか否か。ギリギリまで飯野自身が悩み、はたして会場に衝撃を与えることとなった、PSからSSへのモーフィング映像。その映像を制作したのが須藤だった。

映像制作は宮崎とそれぞれ別で制作していたが、須藤制作の映像が会場で流されることになった。当時、マイケル・ジャクソンの「Black Or White」のミュージックビデオでモーフィングが世に知られるようになっており、須藤氏も以前から「モーフィングやってみたいなぁ」と思っていたところ、飯野から話を持ちかけられたそうだ。

該当部分は映像終盤。

須藤「企業のロゴって重要なものだから、いじっちゃいけないらしくて、すごく怒られました。俺知らないよ、だって言われてやったんだもんな、みたいな。PSの“S”とSSの“S”をうまく使って、キレイにモーフィングできるぞ、なんて軽いノリで作っちゃってましたね。雑誌とか新聞とかで見て、『あっ、なんか大変なことやっちゃったかも』とは感じたけど、耳に届く範囲では世間で大騒ぎになってると思わなかった」

現在ほどインターネットが普及していなかった当時、メンバーがこの事件の騒ぎを耳にしたのは主に雑誌や新聞だった。もしこの時代にSNSがあったら「大炎上」だっただろうと佐藤は言う。

上田「まあでも、ワープってそういう会社かな、ぐらいの。『Dの食卓』がマルチメディアグランプリ通商産業大臣賞を受賞したじゃないですか。あの時も、ねぇ……(須藤に目線を向ける)」

須藤「高城剛さんもその時受賞してて。飯野さんが『今後は高城剛と呼ばれないように頑張ります』みたいなことを本人の前で言って。もうやっぱパンクの精神なんですよね。」

(注)高城氏と飯野はプライベートでの付き合いもある仲。

佐藤「常に仮想敵がいないとっていう」

本作のキャッチコピーは「見えない敵は、其処にいる。」だが、飯野もまた常に敵を感知していたのかもしれない。

当時、飯野は26歳。『エネミー・ゼロ』公式ガイドブックの記載(3)によれば、WARP社内の最年長者でも29歳で、全員が30代以下の若いメンバーで構成されていた。そんな若さもまた、飯野はじめWARPのパンクさの原動力であったのだろう。

座談会では仲間内で行われていた罰ゲームなどの「おふざけ」的なエピソードも披露されたが、会社と「僕ら」が不可分な、つまり“バンド”だからこそ、こうした「おふざけ」も数々のWARP作品のなかに息づいている。

「なんかもう、YouTuberが罰ゲーム的なやつでムービーやってるけども、大体俺たちそれやってるから。ギター弾きながら牛丼食わなきゃいけないとか」と須藤氏は当時のWARPのノリを語る。

「インターネットない時にやってるもん。飯野さんと先に『らんぷ亭』に居て、須藤くんが後から弾き語りで入ってきて注文するんだけど、飯野さんが『Gマイナーか。全然違うよ』とか言うの」と宮崎もそれに続けて仲間内の思い出を振り返った。

ほかにも、某宗教団体のパロディをゲーム内で行った際のエピソードなど、なかなか危うい話も聞かれた。「90年代はそういうのが許容されてた時代ですよ」と上田は言う。

たしかに、90年代の日本にはこうした空気感があったのだろう。しかし同時にWARPという集団こそ、そんな時代の空気を作り上げ、また象徴している存在だったように筆者には思えてならない。

“『D』とか『エネミーゼロ』だけを見ていると裏側の部分は分からないですよね。この本を買って読んでくれたら、ワープの裏側が分かるんじゃないかな。常に表に対する裏を持っていたいんだよね。『Dの食卓2』が長引いていて、軽いソフトが作れないのが悲しい”(4)

先述した通り、制作中は泊まり込みが常態化するほどのスケジュールだったWARP。そんななかでも、メンバーが特に大変だったことはなんだったのだろうか。須藤はこう語る。

「僕だけの話ですけど、仕上げる直前にスペシャルムービー追加したいって(飯野が)急に言い出したんですよ。裏技でローラがシャワーを浴びるっていう。マスター直前に言われて、めちゃめちゃ大変だったんです」

セガサターンに移籍を発表してからの制作期間はおよそ7~8か月。PlayStation用のデータはそのままでは使えず、構想などを除けばほとんど一からのスタートになったといえる。須藤は最長1カ月ほど、家に帰らない生活が続いた。

「ワールドAからB、C、D……って作っていったんですけど、最後にワールドAを作り直したんですよ。最初に作ったからまだテク(技術)が無いってことで」と、佐藤氏はセガサターン版『エネミー・ゼロ』が蓄積を積みながら走っていくゲーム制作だったことを明かす。

一方宮崎はしばし沈思した後「楽しんでやってたからわかんない。飯野さんがとにかく面白すぎるから、やることなすこと」「もっとやれたかな、って感じで思っちゃう」と思いを巡らせている様子だった。

そして完成した『エネミー・ゼロ』。それはどんなゲームだったのか――ムービーとリアルタイムの狭間で

ここまで語られてきたように、発売前から色々な意味で話題を呼び、そしてWARPメンバーの心血が注がれ作り上げられた『エネミー・ゼロ』。実際に完成した本作について、いまメンバーはどのように見ているのか語ってもらった。

「やっぱりムービーをずっと見ていって、初めてエネミーと対峙した時は、グラフィック的には何にもないのに、“ポン、ポン”って音が鳴った瞬間に『いる』っていう、その感覚がゾワってくるんですよね。あれはなかなか体験できない」

須藤の語るこのシーンは、序盤にローラが乗組員のひとりの異変を察知し、その確認のために居室へと向かう道中で発生するものだ。筆者も実際にプレイしているが、ここでは生命体の位置を音で伝えるイヤリング型インターフェイス「VPS」の発する音を通じて、プレイヤーとローラがシンクロするような効果が生まれている。

こうした本作の特長は、当時主要なゲームメディアだった雑誌ではなかなか伝えづらかったのかもしれない。エネミーのデザインは、クリーチャーデザイナーとして著名な韮沢靖が手がけているのだが、言ってしまえば「ゲームのウリ」になるその姿さえ基本的には見えないのだ。加えて本作は高難度のゲームである。そうした事情もあったからか、なんと発売後にはWARP主催でゲームクリアまでプレイ映像を見せる上映会を開催していたようだ。

佐藤は「インタラクティブムービーって言われてる映像部分と、リアルタイムのゲームの部分とっていうのが割とうまく融合はできてたのかなとは思う」と話す。ローラを主人公とした三部作にはそれぞれ技術・表現手法の面でもコンセプトがあり、プリレンダリングムービーのみで構成された『Dの食卓』、ムービーとリアルタイムレンダリングが交互に展開する『エネミー・ゼロ』、そしてリアルタイムレンダリングで進行する『Dの食卓2』という風に発展していったのだという。

三部作として見た場合、『エネミー・ゼロ』は技術的な面でも中間点にあるが、『Dの食卓2』のジャンル名が名実ともにインタラクティブムービーではなくなった(アクションアドベンチャーと表記)ことを思うと、本作はリアルタイムレンダリングでアクション性を持たせつつ、ムービーシーンがゲームのギミックとして用いられたWARP最後のインタラクティブムービーだったと言えるだろう。

一方で本作は「制約の中でデザインされたゲームだった」と上田は言う。たとえば、エネミーが見えないことや、画一的な「面」で構成された宇宙船が舞台という部分は、ハードウェア上の制約から生じたところも大きかったようだ。

宮崎も「ファミコン時代のゲーム制作に近い感覚があった」と述べ「とにかく容量がなくて、使い回しの部分とか。エネミーも本当に倒す瞬間の、一瞬だけの部分の絵しかないんですよ。でも、うまいこと一緒になってるのがすごいなと思う」と、制作上の苦闘のなかで本作のゲーム上のコンセプトやシンプルさが出来上がっていったことを語った。

なお、ローラは劇中の一部のシーンやデータロードに用いるボイスレコーダーを除けばほとんど喋らない。これには「『ファイナルファンタジー』ではなく『ドラゴンクエスト』なんだ」という飯野の考えが影響しているのだという。つまりプレイヤーとローラの一体感/主観性を阻害しないために、あえてローラ自身による言葉による説明・演技は抑えられていたのだ。

この手法はローラ三部作に通底している。たしかに『ドラゴンクエスト』と言われれば、こうした演出にも納得がいく。ただし、メンバーたちにとって、そうした飯野の意図がプレイヤーにどの程度伝わっていたのかは半信半疑だったようでもある。

逆に言えば、セリフによる演技が抑えられていることで、ムービシーンのローラの立ち居振る舞いをプレイヤーは視覚で捉え、彼女について考えるようになる。たとえ喋らなくとも、それを補って余りある細かい所作でローラは演技をしている。そして“声”という音もまた、本作の後半に重要な役割を果たすのだ。

三部作のなかでの『エネミー・ゼロ』の特性を挙げるなら、リアルタイムシーンでは主観、ムービーシーンでは客観になることだ。それは本来技術上のウィークポイントや限界だった部分を表現手法に変えている。本作がこのような作りになったのは、その立ち位置が中間点・過渡期にあったからこそだ。

韮沢がデザインしたエネミーが見えないことや、ローラが言葉を用いすぎないことは、プレイヤー、そして制作に携わるメンバーにとっても「もったいない」ことのように思えただろう。ほかにも、遠藤雅伸が本作をプレイした際に、難易度を低くするよう提案しても飯野は頑として受け入れなかった(5)……という話は有名だが、前述した部分も含め飯野が自身の作る「ゲーム」に対してどのような美意識を持っていたかが窺える。

音楽はマイケル・ナイマン作曲――レコード化で甦る『エネミー・ゼロ』のメッセージ

今回レコード化された『エネミー・ゼロ』の音楽は、イギリス出身の作曲家マイケル・ナイマンが担当している。氏は日本においては1993年の映画「ピアノ・レッスン」の楽曲を手がけたことで特にその名が知られるようになっていた。

佐藤は「なんでマイケル・ナイマンなんだろう?」と思ったそうだが、その理由についてメンバーが飯野から説明を受けたことはなかったという。実際、一見してSFホラーやサバイバル的な要素を持つ本作はナイマンのキャリアやイメージに対して異色に思える。

ただ、ナイマンの起用によって『エネミー・ゼロ』の音楽が当時イメージされるゲーム音楽とはまったく違うものになり、また作品全体の質感に一般的なSFホラーとは異なるメッセージ性を与えたことはたしかだ。飯野はナイマンを口説き落とした際のエピソードをこう語る。

“とにかくこれは人間ドラマなんだ。デジタルの悲しみなんだ。自分がいま生きているとか、生きていないとか、人間が自分の考えを持って生きるとか、そういうことをちゃんと伝えたいんだ。

いまの日本の若い人たちはあきらめている人が多いし、それはナイマンの住んでいるイギリスもそうだろうという話をして、自分がただ生きているということと、本当に生きているということは違うんだとか、デジタルっていうのはたしかに便利なんだけれども、そのデジタルの上で新しい悲しみがわいてくるんだとか、とにかくそういうことを僕はこのゲームで伝えたいということを六時間ぐらい延々としゃべって、しゃべって、しゃべって……

「やってくれるか?」と言ったら、ナイマンは「やる」と言ってくれてオーケーが出た。”(6)

このエピソードを見れば、飯野がものづくりで大事にしていたのは作り手の「メッセージ」であり、ゲームを含めたメディアは受け手とのコミュニケーションで作品として成立するという信念がよく伝わるはずだ。レコード化に際し、ナイマンの手がけた音楽を通して『エネミー・ゼロ』のメッセージを改めて感じてみてほしい。

なお、楽曲は各種デジタル配信サイトでも好評配信中だ。

発売日時:2025年10月15日 午後23時(予約販売開始)

仕様:アナログレコードLP2枚組

価格:£49.99(約10,200円+送料+税)

巡り廻ったエビスからの手紙――『エネミー・ゼロ』の帰還

座談会の会場には「E0」のロゴが入った大きな木箱が鎮座し、飯野のパネルに負けず劣らずの存在感を放っていた。これは限定20本のみ製作された価格20万円の『エネミー・ゼロ』特別版パッケージだ。箱の中にはソフト本体のほか、数々のグッズが収められており、飯野賢治本人が購入者のもとに赴き、手ずから渡したのだ。

それがいまここにある、ということはかつて手渡されたものを誰かが手放したということを意味する。

そのエピソードについて、fyto代表で飯野賢治の妻・由香が明かした。

座談会の直前、飯野賢治とWARP作品の大ファンであり、かつてこの特別版を購入して長らく保管していた人物(A氏)の友人からfytoに連絡が入ったのだという。A氏は病に侵されて余命が長くない状態にあり、「飯野さんが手がけた貴重な品を引き取ってもらう所はワープしかない」という遺言に近い強い意志から、友人を介してこの特別版の寄贈をfytoに申し出たのだ。この箱は、そんな思いのもと届けられ、会場に運ばれ、いま目の前にある。

もちろんこの座談会の開催は関係者以外知る由もない。偶然起こったことではあるが、筆者もそこに何か縁のようなものを感じざるを得なかった。

特別版を受け取った個人の思い出であると同時に、元WARPメンバーたちにとっても懐かしい品々が封入されたその箱は、あたかも29年の時を隔てたタイムカプセルのように見えた。

座談会の後にはメンバーからお礼のメッセージ動画もA氏に送られた。その時点でA氏は既にスマホを持つことはできず、会話も難しい状況だったが、友人を介して動画を見ると、声を出して喜んだという。残念ながらA氏は間もなくこの世を去ったそうだ。

最後に、元WARPメンバーにとって飯野賢治とはどんな人物だったのか、またもし今も彼が生きていたらどんなことをしたかったかをそれぞれ語ってもらった。

上田「飯野さんは自分のキャリアにとって大阪から東京に出てくるきっかけでした。さっきバンドというお話があったけど、もし今も生きていたら、一時的にバンドを再結成するのは面白そうだなと思いました」

佐藤「僕は先輩に連れられてきてWARPを紹介されて。会ったその日の夜中に一緒にラーメンを食べて、「一緒にやろうよ」みたいなノリでした。言うならばバンドのリーダー、旗振り役という感じ。もし今何かを一緒にやるとしたら『リアルサウンド』の続編をやりたい。僕は残ってるふたつの企画内容を飯野さんから聞いてるので『リアルサウンド』はやってみたかったなぁって」

須藤「僕にとって飯野さんってバンドのメンバー……なんかすごくいい言葉ですね、バンドって。色んな事を知ってるお兄ちゃんというか。メディアから受ける印象とはだいぶ違うと思うんですよね。強面でありとあらゆるところに噛みついてるみたいなイメージがあると思うんですけど、やんちゃで無邪気で、そういうのが飯野さんで。

僕がWARPを辞めちゃった理由は、飯野さんがあまりゲームに真剣に向き合ってないって思っちゃったからなんですよね。飯野さんも色々忙しくなって当然なんですけど、そこでもうバンドは“方向性の違い”で辞めるって感じでした」

宮崎「飯野さんは自分が通っていた専門学校の講師として来ていて、すごく年上に見えたんですよ。よく話すようになって名前も覚えてもらって。その後卒業して全然違う会社で働いてたんですけど、たまたま再会して「今度会社作るから来なよ」と。飯野さんは面白いから、いっつも「何々して遊ぼうよ」っていうガキ大将的なポジションでした。遊びを思いつくんですよ、いつでも。しかもそれが新鮮だったり新しかったりするから、みんな面白がって集まってたみたいな感じで」

須藤「でも何一つ強制はされてないんですよね。泊まってやれなんて一言も言われてないけど、誰もが残ってやってた」

上田「青春だね。青春ですよ」

参考文献/引用元

(1)「ゲーム」 星海社 電子書籍版 224p

(2)「ゲーム」 星海社 電子書籍版 228p

(3)ファミ通特別責任編集 「エネミー・ゼロ」公式ガイドブック アスペクト 89p-94p

(4)ゲーム批評特別編集「飯野賢治の本」 マイクロマガジン出版局 93p

(5)遠藤雅伸氏の公式blog「ゲームの神様」より

(6)「ゲーム」 星海社 電子書籍版 251p