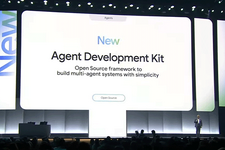

Google Cloudは、日本時間で今日(2025年4月10日)未明に開幕した「Google Cloud Next 2025」において、AIエージェントの開発を容易にするフレームワーク「Agent Development Kit」をオープンソースとして公開することを発表しました。

プレイできるのは1分程度でゲームで遊ぶというより、雰囲気を味わう程度のデモ版です。

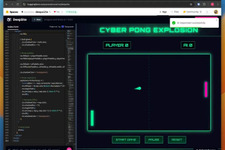

今回は、アイデアを自然言語で入力するだけでブラウザ上でゲームやWebサイトを生成できる完全無料でオープンソースなヴァイブコーディングAI「DeepSite」を取り上げます。

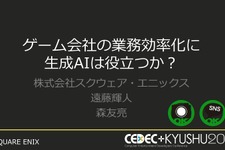

生成AI技術に着目して研究しつつも、法的な問題に発展する可能性を懸念して使用を控えている姿勢を示しました。

AIと対話しながらゲームを一緒に進める……そんな日はもはやそう遠くないのかもしれません。

アーロイ役のアシュリー・バーチ氏は、ゲームに関わる俳優をAIから保護するストライキに勝てなければ未来は危ういと懸念を抱いています。

開催は4月25日(金)~27日(日)。腕試しや新たなチームメンバーとの出会いを求めるインディーゲーム開発者はもちろん、ゲームやエンタメに情熱を持つ幅広いバックグラウンドの参加者を募っています。

約130言語にも対応し、制作効率向上やコスト削減が期待できます。

ボイスチャットにも対応。

開発の効率化だけでなく、ユーザー体験の向上や、アーティストたちが手がける最終成果物の品質向上にも生成AIを活用していく意向を示しています。

生成AIの活用事例やシンプルなプログラムの書き方まで紹介されたセッションの模様をレポートします。

AIキャラクターがプレイヤーと共に進化し、孤独を癒やすゲーム体験を提供します。

Live2Dに関する企業・学校・クリエイターが集い、ブース出展やセッションを実施した1Dayイベント「alive 2024」。そのブース出展のもようをお届けします。

SAG-AFTRAは、「AIの使用からビデオゲームの声優・俳優らの権利を保護するため」のストライキを行っています。

ゲーム企業にとって、Oracle Cloud Infrastructureは何が魅力的なのか? 同社エグゼクティブ アーキテクト クラウド事業統括部門 / 戦略ソリューション統括の廣瀬一海氏にうかがいました。

AIゲームスタジオ立ち上げ、その意図は?

大規模システムの実装から最新AIの活用まで、実践的な知見が詰まったカンファレンス。最先端のクラウドテクノロジーに触れる貴重な機会となりそうです。

『PUBG』をベースとした展開で過去最高の利益を上げつつ、さらなる優良IPの発掘~グローバル展開や、ユーザーと一緒にゲームを楽しむAIキャラの研究に注力するとしています。

生成AIの活用は「1990年代の頃のような、無限の可能性と急速なイノベーションをもたらす」としています。

9月27日10:30からは、「AI技術の新たな可能性を探るデモンストレーション」と題したセミナーも開催されます。