◆ストリートからアカデミックへ ーゲーム制作における専門性の歴史

野島: 今のゲーム音楽を作っている人は、アカデミックな教育を受けた人が多いんですよね。幼少の頃から音楽をやっていて音大に行ったり。昔みたいなストリート出身の人はもういないのかなという印象を受けます。

深井: 昔はストリート的な人が多かったんですか?

野島: 僕が業界に入った時は、趣味でパソコンで音楽を作っていたような人たちが採用されていました。でも、その後すぐに「ちゃんと作曲ができます」とか「アレンジできます」という専門性を持った人たちが出てきて、作業が分かれていきました。入力する人と作曲する人というように役割が明確になったんです。

深井: それでクオリティが上がったんですか?

野島: 格段に上がりました。

直良:イラストの方も似たような変化がありました。CGになって解像度がどんどん上がっていき、3Dになると必要な人材も増えてきました。それまでは、性別すら分からないぐらいの解像度の小さなポリゴンキャラだったのが、急にリッチになってきて、世界観とかいろんなものが表現できるようになったんです。

授業中の落書きとか、母の喫茶店でジャンプを見ながらペーパーナプキンに落書きしたのがルーツだった自分からしたら、美大を出た専門家が入ってくるようになって。「これはやばい、ちゃんとやらなきゃいけないんだ」という意識の変化もありました。

深井: どんどん高学歴化していったんですね。 ちゃんと訓練を受けた人たち、教育された人たちが主流になっていったと。

野島: そうなんですよ。産業が大きくなってくると必然的にそうなります。新しく仕事をご一緒する会社に行くと、ちゃんとした作法で名刺を渡されるんです。こっちはもう開発上がりでビジネスマナーなんて知らないのに…(笑)。

直良: そう、僕たちは社会人失格レベルで「他の仕事向いてないなあ。もうここしかない」ぐらいの感じでしがみついていた。今は専門性が高くなっているし、作るデータの量は何十倍にもなっているので、それだけの人材を確保しなければ作りづらいのも理解できますけどね。

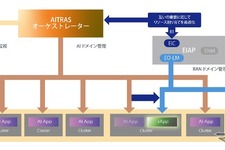

深井: ゲーム開発は大規模化してきたけど、この後AIがさらに発達すれば、また小型化していく可能性がありますよね。チーム規模がどんどん縮小していく。すでにインディーゲームでは小規模開発が実現してますが。

直良: AIの新たな応用形として、ゲームエンジン自体も近い将来登場してくるでしょうね。

深井: 本当に楽しみです。特にAIが本格的に導入されると、ゲーム内キャラクターとの自然な会話が実現する可能性があります。プレイヤーがキャラクターと本物のような対話ができるようになるかもしれませんよね。

◆「世界」を作るということー問いを立て、書き、追求する三者三様のアプローチ

直良: 普段、AIをどのぐらい使っています?

深井: 仕事で歴史の調査をしているのでかなり使っています。ChatGPTやDeepResearchなどのAIツールだけで判断することはないですが、調査の糸口を見つけたり全体像を把握したりするのには積極的に活用しています。社内でもAIを使って開発していますね。僕達はポットキャストの会社だって思われているんですけど、IT企業なんですよ。

直良: 野島さんはいかがですか?

野島: 使ってますね。ただ、クライアントから依頼されて書いている案件では使用してないです。機密情報が外部に漏れる可能性があるのは避けたいですからね。使うのはむしろ、アイデアを練っている段階で、相談役として活用しています。

直良: 壁打ち相手みたいな感じですか?

野島: 僕のやり方としては、とにかく書いてみることから始めます。何か書いてみると「これはできるかもしれない」という感覚が生まれてくる。やる気が出るのを待っていると、いつまでたっても始められないですからね。最初に書いたもののアウトプットはあまり良くないんで、それを見て自分で修正していくんです。

深井 : 「書く」というのは、どういう形でアウトプットされるんですか?脚本のような感じですか?

野島: 設定なども全部入ったものですね。こういう会話をさせたいというアイデアがあれば、それも書きます。「プロットをください」と言われたら、それらを整理して渡すといった感じです。そんな創作プロセスですね。

直良: プロセスで言うと、例えば自分は絵の仕事だと、ラフスケッチやコンセプトワークから入ることが多いんですが、深井君はコテンラジオを制作する時に、どういうアプローチで始めるのか気になります。

深井: 僕のアプローチは特殊だと思います。「史実」という自分の想像とは関係ないファクトがあって、でも、そのファクトとファクトの間にはつながらない部分、ミッシングリンクがあるんです。そのファクト間のミッシングを、なるべくフラットな視点で追求して、自分自身がちゃんと腹落ちするまで勉強し続けるというのが僕のスタイルなんです。

僕はベンチャー企業やスタートアップにいて、本当に極端な人たちを何人も見てきたからこそ「事実は小説より奇なり」だなと強く感じています。

その感覚を持って、例えば織田信長の行動や言動がどういうふうに説明できるのかを考えるんです。僕が腹に落ちる説明ができたら、聴いている人も面白いと感じるというのが、コテンラジオで初めて分かったことですね。だから「面白くしよう」とか「リスナーを喜ばせよう」とは全然思っていなくて、僕の場合は自分が腹落ちするかどうかが基準なんです。

直良: それって、すごく能動的なプロセスのはずなのに、結果として出てくるものは冷たく横たわる事実だったりして、多動的な側面もありますよね。

深井: おっしゃる通りです。例えば今、項羽と劉邦という漢帝国を作った話の勉強をしているんですが、歴史の偉人はとかくヒロイックに描かれがちなんです。あれほどすごい帝国を作った人たちは何か特別なものを持っていたんじゃないかという出発点から始まっていることが多い。

一方で、僕はいろんな起業家を見てきましがトップクラスの企業家を見ても、確かにすごいんだけど、僕たちと同じ人間なんですよね。

その観点から項羽と劉邦を勉強していて、チームで出てきたインサイトは「みんなしょうもない」ということなんです。登場人物全員が不完全で、ちゃんとした時代に生まれていたら全く通用しなかった人たちが、優秀な人たちが死んだ後に、レベルの低いことをやって1位になったような状況。マネジメントも稚拙、戦争も下手くそ、戦略もない。普通の感覚からすると感動がなく冷たい現実に見えるかもしれませんが、それが僕の興奮ポイントなんですよね。

野島: その視点って、信長、秀吉と家康、ヒトラーの回でもそうでしたよね。コテンラジオで話されている内容はその視点が面白いと思います。僕はいわゆるビジネスパーソンではないですが、コテンラジオはビジネス視点で語られることが多いじゃないですか。それが僕にとってはすごく新鮮な歴史の見方なんです。

深井: あまり1人の人間を特別な存在として、その人の属人的な意志や能力によって歴史が変わるという考え方をしないタイプなんです。これは社会科学の中では社会システム論という立場に近いんですが、僕は完全にそのタイプで、環境によって人間の人格や行動がほぼ決まっていると見なしています。だから環境を徹底的に見に行く。その人たちのいた時代背景が、その人たちを動かしているという考え方をしているんです。

野島: そこがたまらないんですよ~!この仕事をしていてコテンラジオのその視点の話は、すごく新鮮で面白かったです。

僕もゲームの作り方として、まずその世界を作りたいと思っているんです。もちろんいろんな人から意見やアイデアをもらうんですが、その中でやはり楽しいのは、その時代背景を考えること。信仰や政治はこんな感じとか、そこに生活する人々を考えるのがすごく楽しい。どの立場の人を主人公に置こうかという視点を変えることで、世界の見え方が変わってくるじゃないですか。それが僕のモチベーションになるんですよね。

RPGの場合、最後にはラスボスがいて、それまで育てた力を全部ぶつける相手が必要です。そういう構造は決まっているので、差別化するのは社会背景なんです。「こういう社会の中のこういう立場の人が頑張る」というストーリーを作るのが楽しいですね。

直良: 世界観周りの仕事について、僕もいろんな企業と一緒に世界観のコンセプトワークをすることが多いです。そこからビジュアルのコンセプトなどを作っていく。昔は感覚だけでやっていて人に頼りすぎていた部分もあったんですが、最近はこれを分解して説明できるようになってきて、作業が進められるようになりました。

そもそも「世界観とは何か」という話をする時、昔は単純に物理法則のような「地球上では酸素があるから火が燃えて灰になる」、「宇宙では酸素がないので火は起きない」といった「理」が世界観だったんです。でも創作物における世界観は近年どんどん変化してきて、「自分が世界に何をして、世界が自分に何を返すか」というサイクルの方が重視されるようになってきました。コンテンツに紐づいたその考え方が、毎回面白いというか、発明のような感じがあります。もちろん、場合によっては車輪の再発明ということも多いですけど。

野島: 車輪の再発明だと気づいた時も楽しいですよね。「これ、プラトンと同じこと考えちゃったか?」みたいな(笑)。

深井: それはすごく分かります。プラトンの方が圧倒的にクオリティの高いことを考えていて、それに自分が打ちのめされるのがすごく好きですね。自分が考えたことを、もっとちゃんと考えた人がいると気づいた時、めちゃくちゃ興奮します。

直良: いい意味の変態さんだ(笑)。そこにしびれちゃうんだ。

深井: しびれますね。一番楽しい瞬間です。あと、問いを設定するんです。項羽と劉邦の例が分かりやすいのですが、項羽は74戦73勝1敗で、最後の一敗で全てを失って死ぬ。一方、劉邦は五分五分くらいの勝敗なのに、漢帝国の覇者になれる。73勝した項羽が最後の1敗ですべてを失ったのに、勝ったり負けたりした劉邦はなぜ生き残れるのか?という問いが生まれて、この問いを追求するのが自分の勉強の定義になっています。

それが少し分かった時の興奮がやめられない感じなんですよね。それが分かるまでは99%は苦痛で、分かった時の1%の快感のためにやっています。

直良: いや、それはしんどいと思います。僕の場合、一番分かりやすいのは、シナリオに沿ったイベントシーンがあって、キャラクターたちが動いて、音楽がついて、セリフがある。自分の絵が他の要素と合わさって画面が立ち上がって来た瞬間に鳥肌が立ちます。その鳥肌が立つかどうかで、なんとなく今回うまくいくかどうかが分かる。鳥肌が立ったら、その後の頑張れる材料になるんです。

深井君の場合は最後にその快感が待っているけれど、僕たちの場合は最初の方にその快感に近いものがあります。

深井: 僕の場合は後半に来るので全く逆ですね。あらゆる本を読んで、あーでもない、こーでもないという話をして...

直良: そもそも最初に問いの設定をするわけじゃないですか。自分の中で生み出して、それがコンセプトワークみたいなものですよね。

深井: そうですね、近いと思います。

直良: それが間違っていたら「こっちじゃなかった」ということもありますか?

深井: いや、最初に現れる問いというのは、僕の中では究極の問いだと思っています。どんな形であれ、答えのクオリティは問いの質によって決まらないと思うんです。「これ以上の答えは出ないだろう」というものが出たら、それが例えば冷たい、元も子もないものだったとしても、それが楽しい。その無常感もすごく好きです。なにかがありそうなのに、めちゃくちゃ元も子もなかった真実を伝えたいという思いはあります。

野島: そう考えると、自分は仕事中にずっと問いばかり立てているかもしれない。

直良: というと?

野島: 例えば、ゲームのパーティーに女の子が2人いて、彼女たちがめっぽう強いとします。そうすると「この社会においてそれは珍しいのか、それともそういう子がたくさんいるのか」という疑問が生まれる。そういったことは社会設定で決まってくるわけです。そうやって次から次へと問いが生まれてくるんです。

直良: なるほど。個々のキャラクターを描いているようで、実は常に群像の中でキャラクターを調整したり、深掘りしたりしている感じなんですね?

野島: まさにそう。エンターテインメントですから、ゲーム世界の中にいるキャラクターたちと現実世界の僕たちの喜怒哀楽を揃えないと盛り上がらないんです。でも、過酷な世界に生きる人たちだったら、当然メンタリティーも違うはずですから。

深井: 確かにそうですね。

野島: それが本当に知りたいんです。子供の頃、『ゴッドファーザー』を見て、ボスファミリーはいいけれど、末端の人たちはすぐ殺されますよね。「どういうマインドでそこにいるんだろう」と。コテンラジオを聴いているのも、その時代の人がなぜあの槍衾に突っ込んでいけるのかとか、そういうことが気になるからなんです。

深井: まさに同じ問いを僕も持っています。自分が腹落ちするまで追求して調べる感じですね。

野島: 問いはあるけれど、僕は自分で考えるだけで詳しく調べないから、コテンラジオに期待しているんです(笑)。どこかで腹落ちする答えを求めて。

¥87,535

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)