国内最大のゲームカンファレンス「CEDEC2021」が8月24日から26日にかけて開催され、「資料を資産へ、スクウェア・エニックスにおけるゲーム開発資料発掘プロジェクト」のセッションが公開されました。

本講演はスクウェア・エニックス社内で進められている、過去資産のサルベージプロジェクト「SAVE」の活動を報告するもの。今回はその活動の一環として、1994年に年代のスーパーファミコンで発売された『ワンダープロジェクトJ』シリーズの開発資料を発掘したことも紹介します。

同シリーズはゲーム内で自由に動くキャラクターとコミュニケーションするコンセプトで話題となった作品。かつて本作のプロデューサーを務めた藤本広貴氏が本作を振り返り、AI研究者であり、スクウェア・エニックスのテクノロジー推進部の三宅陽一郎氏が「SAVE」の試みについて解説します。

SAVEプロジェクトから伝説のゲームを発掘する>

さて「SAVE」プロジェクトがスタートさせた目的として、三宅氏は「歴史を構築すること」をポイントとして挙げています。ゲーム開発において歴史は繰り返すので、それを構築しないことには未来に向けての流れを作れないためだと言います。

そのため、過去の資料をアーカイブ化し、資料を資産化して有効に活用することが様々なシーンで役に立つのだと説明。資料に見られる開発のプロセスは、開発支援になるのはもちろん、時間が立てば立つほど資料自体の価値も上がり、貴重なものになると語ります。

資料の価値が上がると、社内外に向けて活動内容を発表できる効果もあるため、広報の支援にもなるほか、近年では新入社員が会社への帰属意識が薄くなりやすいところ、しっかりと会社のルーツを歴史として見せることで、その意識を持ってもらうという人事支援の効果もあると説明。

こうしたプロジェクトは、バンダイナムコ研究所が資料保存を始めた先行事例が大きいとのこと。社長へ直接プレゼンし、社内や社外にどういうメリットがあるかを説明するなど、実行に向けて働きかけたそうです。

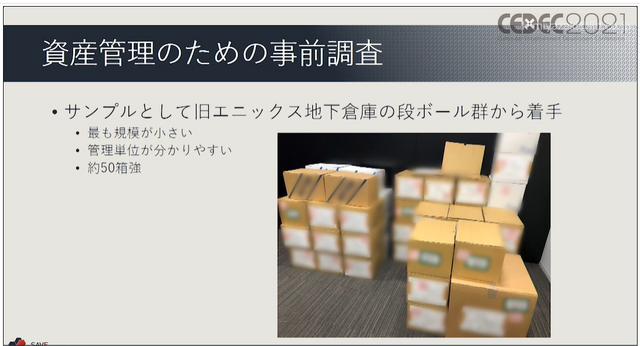

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行によって資料をサルベージしようにも出社ができない問題が起きてしまったうえ、在宅ワークが進むことでオフィスを縮小させる流れとなり、資料が破棄されてしまう危険に直面してしまったといいます。

そこで三宅氏は全社向けにプレゼンを実行。他部署からも連絡がはいり、ようやくプロジェクトが指導し始めました。総務部と連携して、各部署と個人で荷物の持ち帰るなかで、個人の開発資料を収集するかたちとなったといいます。

SAVEプロジェクトでの『ワンダープロジェクトJの発掘

そうしたSAVEプロジェクトの過程で、旧エニックスの伝説的な1作となる『ワンダープロジェクトJ』の資料が発掘されました。

現在30~40代にとっては懐かしいタイトルですが、いまだにバーチャルコンソールなどでアーカイブ配信が行われていないこともあり、残念ながら現在は遊ぶ手段が限られています。

それゆえに半ば伝説化したタイトルだったところ、最近では朝の情報番組「ZIP!」のコーナーにて、俳優の風間俊介さんが本作を紹介。SNSやニュースサイトなどで話題となっており、いまだにファンが多いタイトルであることを証明しています。

ここからは本作のプロデューサーを務めた藤本氏が説明。「1994年の資料が残っており、後続のクリエイターの参考になり、役に立てばと思った」ことが、今回のセッションを受けた理由とのことです。

『ワンダープロジェクトJ』とは「コミュニケーションアドベンチャー」というジャンルで開発が進められたものでした。初代はスーパーファミコンでリリースされ、開発はアルマニックが担当、米田喬氏が企画した作品です。

ゲームの主人公となる、「ギジン」と呼ばれるロボットのピーノは自分で動くキャラクターであり、プレイヤーの主なゲームプレイは彼とコミュニケーションを取ることです。ストーリーに合わせてピーノにボールの投げ方や、歌の歌い方などさまざまな行動を教えていくことが、本作の魅力と言えるでしょう。

新しいものを作りたかった

そんな魅力を持った本作は何が源泉だったのでしょうか?

藤本氏は当時、「新しい物を作りたかった」のだと振り返ります。なぜかというと、当時のエニックスの社長から「世の中に出るゲームはみんな同じ。新しいものを作らないとしょうがない」と言われたことがきっかけだそう。

「世の中に100本ゲームが出れば、97本は同じだが、3本は新しいもの。そしてヒットする作品は5本あって、そのうちの1本は新しい試みをしたものだ」と言われたことがモチベーションになったことです。

では何を当時のゲームの中で、新しい試みとして導入しようとしたか。それこそがゲーム内で、独立して生きているキャラクターでした。

藤本氏によれば、かつてマッキントッシュに犬に芸を教えるというのゲームがあり、それがゲームの発想の元になっていったとのこと。発想元がオーソドックスな既存のゲームからではなく、当時のパソコンでしばしば見られた技術実験的なソフトから、というのも興味深いでしょう。

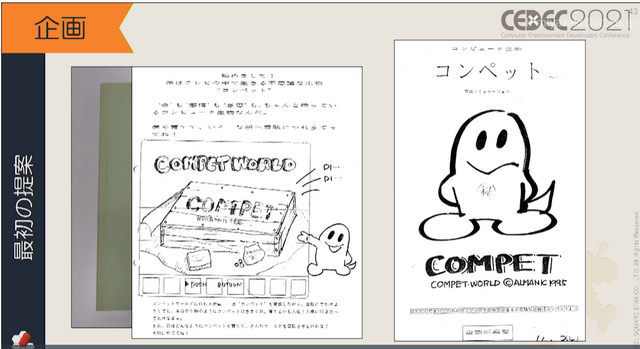

そうして企画されたものも、最初はペットにものを教えるといったゲームシステムが想定されていたのだそうです。初期のタイトルは『コンベット』というもので、かわいいモンスターのキャラクターがゲームの中で生きているかたちでした。

ちょっと『たまごっち』を思い出させる絵柄でもあり、90年代を振る変えると、ゲームの中で生きているキャラクターというものがゲームデザインがテーマにあったように思えました。

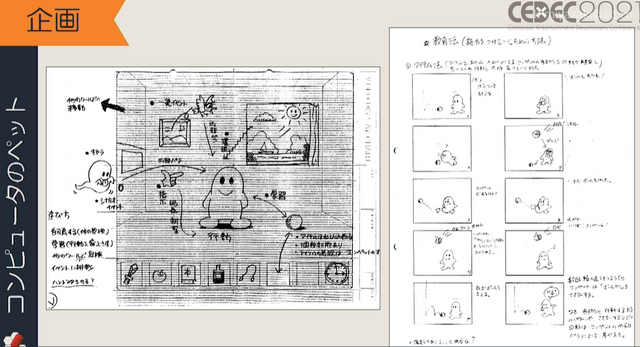

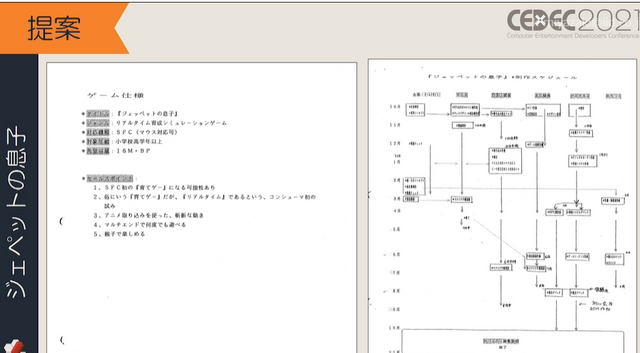

企画書を見ると「キャラを育てるゲーム性がある」、「イベントやマップの仕掛けをクリアするゲーム性」、「キャラの教育法」など、すでに『ワンダープロジェクトJ』に繋がるゲームデザインがかいま見えます。

藤本氏は「新しいゲームだから、説明をきっちりやらなくてはならない」と、なんと100ページにも及ぶ企画書を執筆。パラメーターの設定はもちろん、ストーリーラインについても書き、裏エンディングの存在まで企画書段階から決めていたそうです。

しかし、企画書を見せたところ「そもそも面白いの?」という厳しいフィードバックが。藤本氏は、何が本当に面白いかを考えなおすことに。そこで「画面の中のペットが面白いんじゃなくて、コミュニケーションが面白いのではないか?」と考えなおしたといいます。

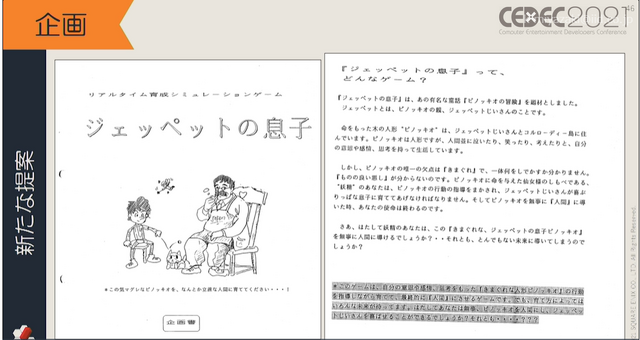

そうして企画書の第二稿は「ジェッペットの息子」と変遷。キャラクターを見ると、ぐっと『ワンダープロジェクトJ』に近づいていったのがわかります。第二稿では「人とコミュニケーションを取ることが面白いのではないか」と考えたそうです。

今から考えると、そのテーマは90年代当時の他のゲームでも追求されたゲームデザインとも言えるでしょう。『ワンダープロジェクトJ』と同年リリースされた『ときめきメモリアル』や、その後にも『NOëL』などがゲームの中の人間とコミュニケーションを取ることの面白さを追求していた作品だったからです。

しかし当時はまだゲーム中のキャラとコミュニケーションするという事例は少なかったのもあったのでしょう。当時の藤本氏は「人間とコミュニケーションとしたら、そうは反応しないという違和感が起きやすくなってしまう」と考えました。

そこで人間ではないものとコミュニケーションを取るかたちに変更。ロボットとコミュニケーションするという方向へ転換します。キャラクターもピノキオをモチーフにしたデザインとなり、プレイヤーが妖精となってコミュニケーションするなどアニメ表現の要素も含む方向へ、かなり完成形に近づいてきたのがわかります。

企画書には、ゲームプレイの面白さを浮かび上がらせる形にし、何度もプレゼンを繰り返したそうです。「わからない」という反応をもらうたびに、やり直して言ったことで、最終的に130ページにも及ぶ厚みになったそう。藤本氏は「企画書というより資料になった」と振り返りました。

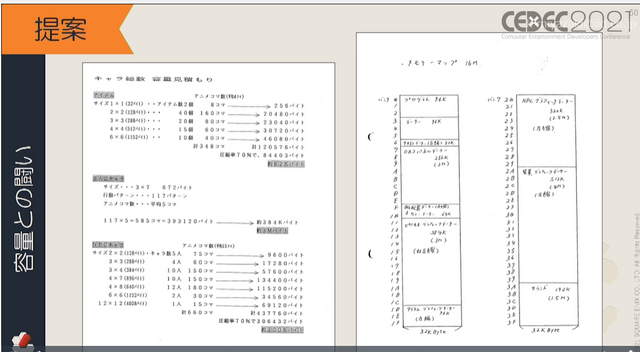

そんな新しいゲームを実際に作れるのか? ということまでも企画書に織り込まれています。というのも90年代当時は現在とは違い、ゲームの容量を緻密に計算する必要があったからです。

スーパーファミコンのROMカセットは容量に制限があり、『ワンダープロジェクトJ』は企画段階では16Mバイトに納める計画だったとのこと。最終的な完成版は24Mになったそうです。企画段階で容量まで体系化したことで、「作れるの?」という疑問に対してプログラマーに説明できることまで考えて企画書を書いていたといいます。

なので、どこを肝として残し、削ぎ落して入れているかを考えて作っていったそう。BGMやSEも容量を食ってしまうので、かなり厳選していったと振り返ります。「開発の末期にはまっさきに音楽を削ることで容量を空けていくことが多かった」というのも、非常に時代を感じさせる証言でしょう。

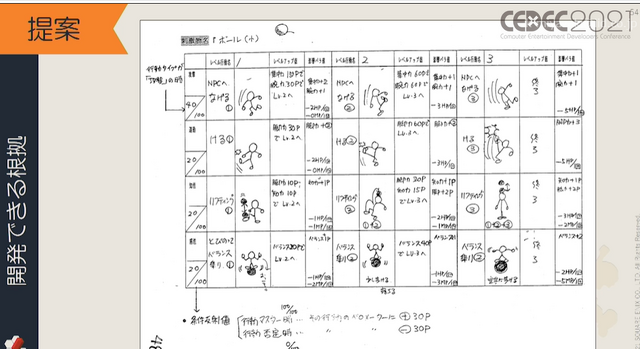

『ワンダープロジェクトJ』といえば、ピーノがしっかり生きているかのような動きですが、こうしたキャラの動きも企画段階で考えられていた模様。鉄棒したり、船を漕いだりするアニメなど多様な動きが早い段階で企画されていました。アイテムの反応からキャラがどんな動きをするかも記載されています。ボールを投げたり、サッカーボールでリフティングしたりといった、『ワンダープロジェクトJ』の序盤で印象深いアクションも企画段階で煮詰めていたことがわかります。

考えられるすべての仕様も想定して書いたという

藤本氏はこのように徹底して細部を詰めてプレゼンに臨みます。しかし、それでも開発GOサインが出ませんでした。考えるに考えた結果、「プレイヤーは結局なにを体験するのか?」が伝えきれていなかったと気付いたといいます。

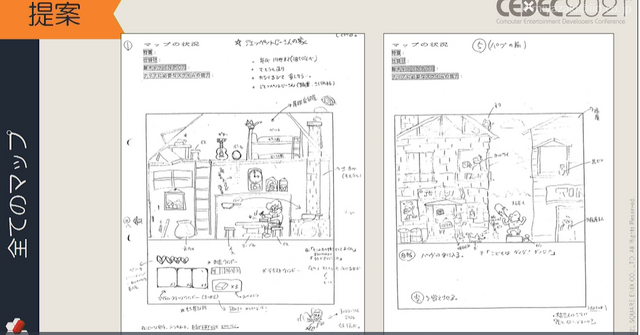

そこでゲームプレイの流れをすべて、絵コンテとして説明するということまで行いました。ゲームをスタートして、一連のイベントが始まって終了するまでのゲームプレイをすべてコンテに書き起こして説明。上司を説得するのにコンテを壁中に貼り付けて、流れを説明したそうです。

ここまでやってようやく開発のGOサインが。「ある意味、熱意が通じたかたち」だと要因を振り返りました。

やはり新しいものの企画を、企業で通すことの困難さを感じさせますが、こうした『ワンダープロジェクトJ』が通った実績からか、旧エニックスからは新しいものを出そうと奇妙なゲームが出る流れになったそうです。

そういえば旧エニックスから『がんばれ森川君2号』や『せがれいじり』、『スーパーギャルデリックアワー』など、一言で説明不可能なゲームがリリースされていた時代が確かにあり、まさか『ワンダープロジェクトJ』がその祖先だったとは……と藤本氏の解説から筆者は驚かされました。

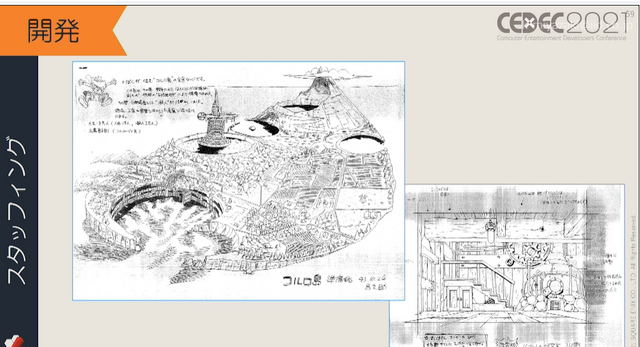

スタジオジブリ作品に関わったスタッフも巻き込んだ、本格的なゲーム開発

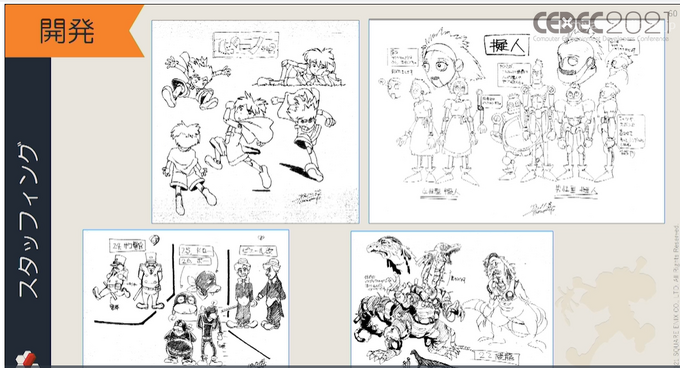

本作の開発は、オーソドックスなゲーム開発スタッフのみで作られたものではありませんでした。アニメ―ション監督には「ルパン三世 PART3」やスタジオジブリの「天空の城ラピュタ」に関わってきた飯田馬之介氏が担当し、主人公・ピーノの声優は日髙のり子さんが担当するなど「1流のスタッフが集められた」と藤本氏は振り返りました。

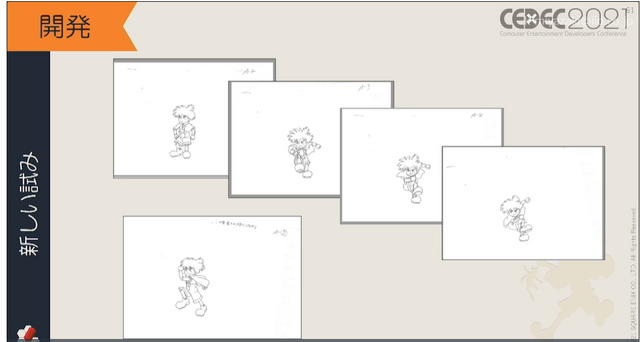

ピーノをはじめとするキャラクターの設定ラフも公開。本作のコンセプトの1つに、「テレビの中のアニメーションの主人公とコミュニケーションを取れれば面白い」というものがありました。筆者も当時を思い出すと、やはり「未来少年コナン」や、90年代に放映していたアニメシリーズであるハウス世界名作劇場の世界観に入り込めるイメージから、本作を遊んでいた記憶があり、藤本氏の狙いはとても効果的だったと思います。

スライドを見てもわかるように、「ラフ画からクオリティの高いものをもらった」というほどで、アニメーション制作のようなプロセスでキャラのドットも決まっていったそうです。

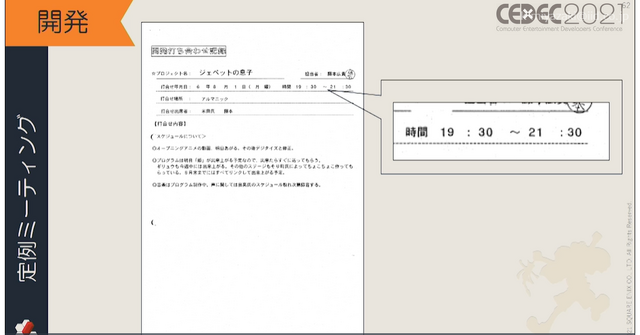

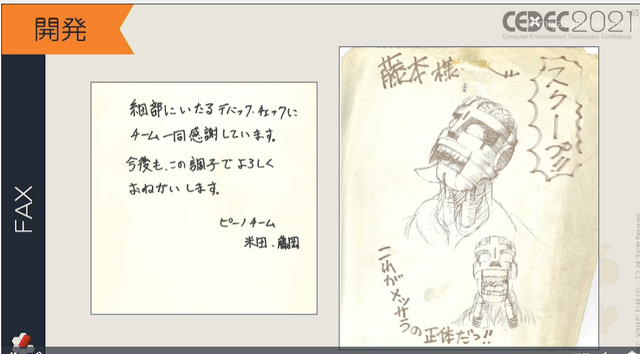

打ち合わせは19時から21時に行っていたという資料も。藤本氏は開発会社の米田氏とよく居酒屋で打ち合わせをしていたそうです。ちょっと働き方について厳しくなっている現代からすると、おおらかな印象がありますが、当時、新しいゲームを作ろうとしていたチームがどういう会話をしていたかも気になります。

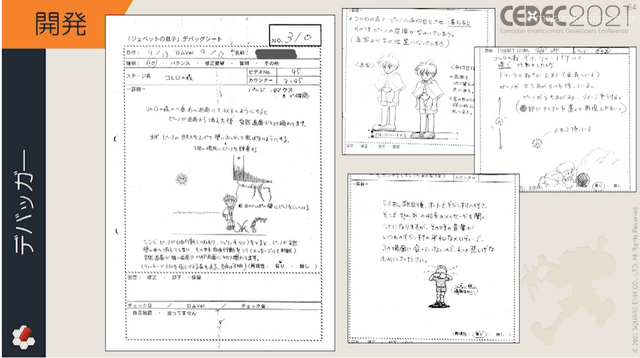

新しいゲームに対するワクワク感は、デバックシートから読み取れるものでした。

当時はデバックのゲームプレイを、ビデオ撮影とともにシートに手描きで報告していました。デバックのビデオを送ってもらうのに、バイク便でやってもらったり、同じビデオを何度もダビングして使うので、だんだん画質が悪くなってきたりするなど、アナログで行っていた苦労があったそうです。

デバックで興味深かったのは、簡潔な報告でもいいのに、すごくきっちりした絵を書いて説明するくらい詳細な報告があった事だと言います。「デバッグチームも本作を気に入ってくれていた」と藤本氏は振り返り、本作のキャラや世界観に感情移入していた様子が伺えました。

「デバッグ時期は大変な時期だが、こうした絵を書くくらいの反応があったことで開発陣との連帯感が生まれ、良い効果が出た」と藤本氏は感慨深く語っていました。

藤本氏は『ワンダープロジェクトJ』の事例を振り返り、「新しいものを作りたい!という思いは変わらない。やる気と情熱で当時は突っ走っていった」とセッションをまとめました。

筆者も今回の企画書を見せてもらいながら、90年代のゲームがいかに新しいゲームデザインのテーマを発見し、掘り下げていったかを確認できたような気がしました。ゲーム内のキャラクターとのコミュニケーションや、アニメーションのジャンルと複合しようとするスタンスなどは、ある意味で『ウマ娘 プリティーダービー』といった今のゲームにも繋がっていったと思います。

藤本氏は最後に、「いまは効率化された分、手間が減ったため、その分をより面白いものを作るようになってほしい」と語りました。筆者としては、やはり『ワンダープロジェクトJ』シリーズのアーカイブ配信も望むところであり、今後の展開に期待したいところです。