オンライン開催となったゲーム開発者向けカンファレンスCEDEC 2021にて、「XRで実現する共生のゲームデザイン(symbiotic game design)」が実施されました。

バンダイナムコ研究所のクリエイティブディレクター本山博文氏とエンジニア岩田永司氏、そしてバンダイナムコアミューズメントラボ開発本部 企画部 企画2課の高橋徹雄氏が登壇しました。

XRのゲームデザイン

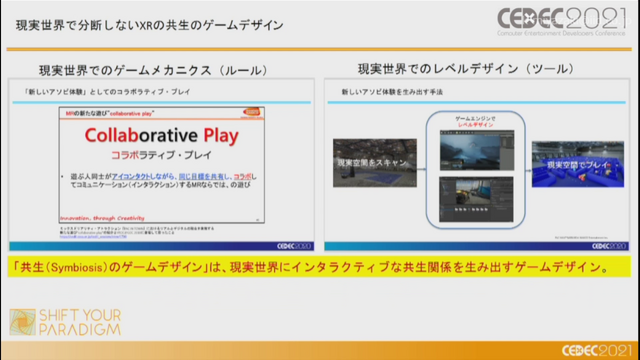

まず本山氏は、昨年のCEDEC2020で開催された「現実空間をレベルデザインする。建築・都市領域と共創することで「新しいアソビ体験を生み出す手法」とゲーム開発者の新たな領域と役割について」の振り返りからスタート。

XR研究への流れは、2015年にMicrosoftからHolorensが発表されて以降MR(複合現実)研究としてプロトタイプの開発を行いイベントで出展しフィードバックを貰うことで発展しました。また2019年にバンダイナムコ研究所が立ち上ったことでMRからXR領域へ研究が移ります。そこで昨年では豊田啓介氏との出会いと共創した内容を発表していますが、今回のセッションはその内容から分岐したものです。

今回のセッションの題名ともなっているSymbioticはギリシャ語で「共に生きる」を意味するもので、お互いを必要とする生物同士のインタラクティブな依存の形態を意味します。本山氏は、Symbioticの意味を知ったことでXRのゲームデザインを考えるうえで重要な視点をついに見つけたことから目が覚める思いであったと言います。

これまでに現実世界でのゲームメカニクス(コラボラティブ・プレイ)と現実世界でのレベルデザインは考えついていたものの、ゲームデザインである設計思想が欠けていると思っていたそう。この共生のゲームデザインは現実世界にインタラクティブな共生関係を生み出すゲームデザインとたどり着くことが出来たと語ります。

また、人間同士における共生のゲームデザインだけでなく、人間とモビリティ(自律エージェント)との共生例を初めて紹介すると加えました。リアルとバーチャルが融合した屋内プレイグラウンド『屋内冒険の島ドコドコ』の一例や、モビリティ(自律エージェント)を紹介するとし、発表をバンダイナムコアミューズメントの高橋徹雄氏へ移しました。

屋内プレイグラウンド『屋内冒険の島ドコドコ』におけるリアルとバーチャルの融合

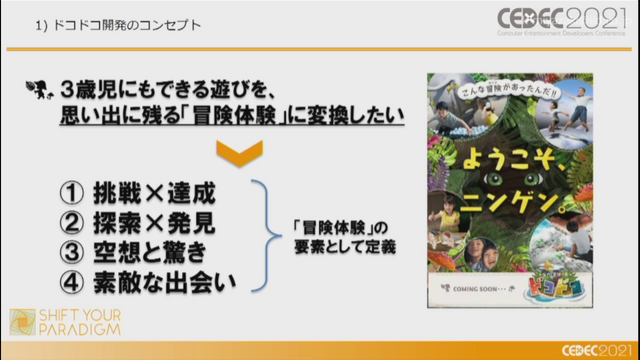

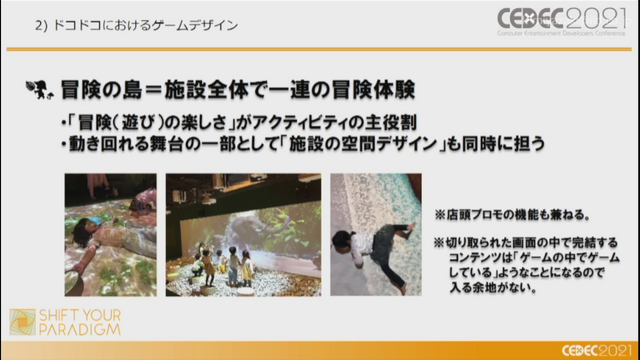

『屋内冒険の島ドコドコ』はプロジェクションマッピングなどを用いてインタラクティブに体験できる12歳以下子供+親向けの施設です。また過去に運営されたインプレイ施設向けの『屋内砂浜 海の子』がゲームデザインのベースとなっています。

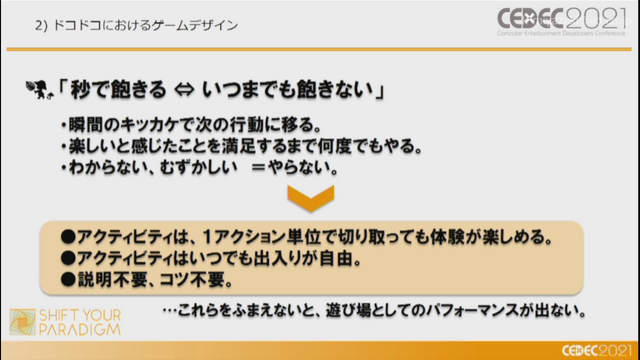

『屋内冒険の島ドコドコ』の基本的なコンセプトは『屋内砂浜 海の子』と近いもので、誰でも出来る遊びを思い出に残る「冒険体験」に変換することです。

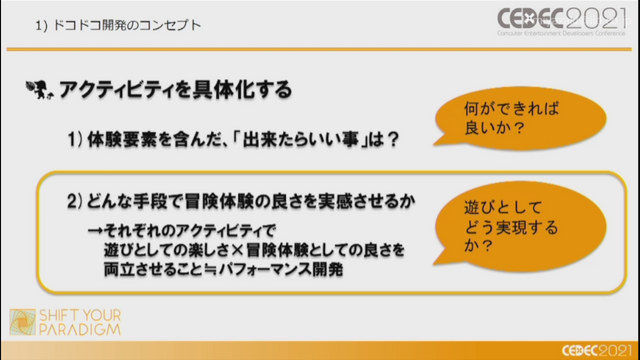

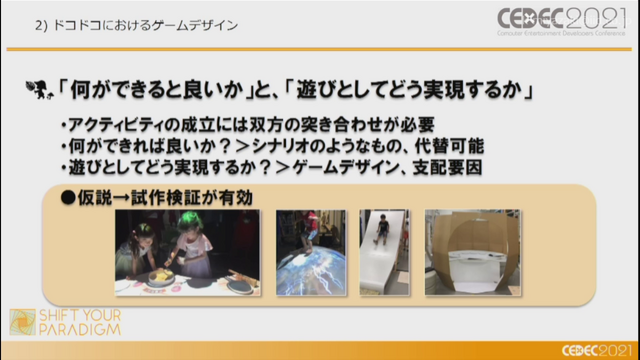

体験を具体化していくなかで大切なポイントとして、遊びの中における子供の行動特性(大人がイメージしているものとは違う方向性)があるため、対象へのチャンネルを子供に合わせていかなければ子供が遊びを継続できないものになってしまいます。

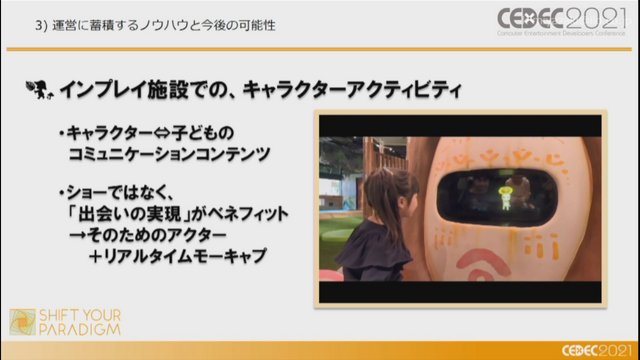

インプレイ施設におけるキャラクターアクティビティでは、冒険要素における「不思議な存在に出会えた」という部分において、初期案では「AIで出来ないか」と省力化する方向で色々な案が出ていましたが、子供に対して「本当に出会えたんだ」と実感を得てもらうためにリアルタイムモーションキャプチャーのアクターが最も最適だったと語ります。

その結果サービスの内容も変化し、演じる仕事から子供との関係性を創る仕事へ、スタッフの個性がキャラの個性へと変わったこと、アップデートも人的なノウハウを活かす方向に作用しています。インプレイ施設としては特異な存在であり課題も多く、コロナ禍の影響もありますが今後に期待したいとのこと。最後にまとめを紹介して次の内容に移りました。

XRは人との共生をどう変えていくのか?

続いてはエンジニア岩田永司氏が登壇。まずビジョンベースARを用いたタイトルを紹介しました。MicrosoftのHoloLensを使い2017年から2018年の間にナンジャタウンにて『PAC IN TOWN』や『一網打尽!蚊取りパッチン大作戦』を運営してきました。

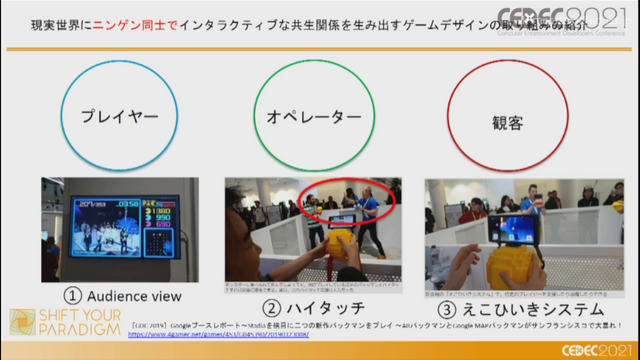

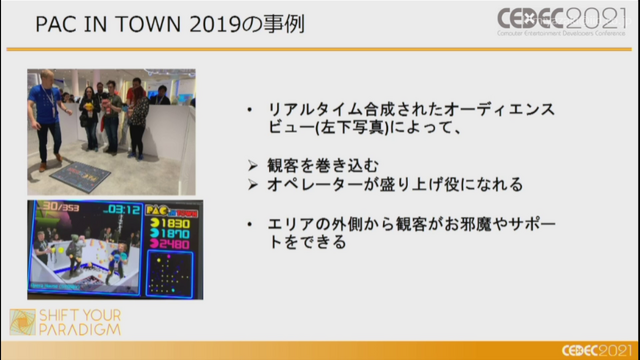

2019年のGDCにて『PAC IN TOWN』はGoogleとの協力によって新バージョンを発表しています。新版『PAC IN TOWN』では、ゲームプレイに参加したプレイヤーだけでなく、外側の観客がプレイヤー側へお邪魔やサポートをしてゲームそのものに干渉できます。これによって、断絶されていたプレイヤーや観客などの垣根が取り払われ体験を共有できるようになったのがこれまでの話でした。

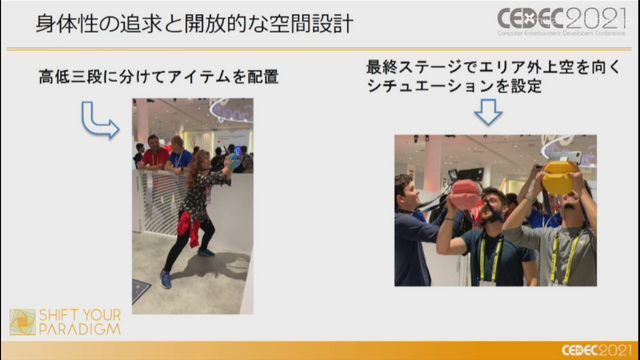

今回は、それ以降の人間同士の相互作用など当初から想定しきれなかった要素が主題です。『PAC IN TOWN』はパックマンのフィギュアの上にAndroidスマホを装着してプレイエリア内にあるアイテムを全て回収するゲームです。この時のルールでは、上・中・下の高低差3段階にアイテムが置かれ、取得するときには身体全体が沈み込ませるようなポーズになってしまいます。この時の動きが“ドジョウすくい”とも表現できる面白い動きとなることで、人通りが多く周囲から観察できる環境から周辺の興味を惹き、連日満員になるほどプレイヤーを引きつけることに貢献したとのこと。

また、これらの動きが「パックマンのフィギュアを持った人が満面の笑みを浮かべて何やら楽しみに遊んでいる」と周囲に映ることが、無関心な人達の気を惹きつけることに繋がります。また岩田氏の私事として、過去にARの下向きで内向きな閉じた体験のものばかりを試作し魅力が伝わりにくかったという経験から、多くの人間が行き交う開けた空間で人が楽しんでいる姿を見せることに重要な意味があると感じると加えました。

ここまでのまとめとして「XRの遊びを提供するときは、プレイヤーの身体が無関心な人達を惹きつけ巻き込むことが重要であることを意識する。プレイヤーがどんな動き/表情になるのかを考慮して設計し、技術的なトレードオフを理解したうえで可能な限り開放的で人目に付く場所で体験を提供できるよう検討する」と1つ目の知見を語りました。

またファミリーデーにおいて、『PAC IN TOWN』を披露したところ子供の身長が足らず上段のアイテムが取れないというトラブルが発生してしまいます。岩田氏はこの状況を見てその場で直そうかと慌てたそうですが、その子供を親御さんが持ち上げてクリアしてしまった場面を見て、全身の力が抜けるような感覚を覚えたと言う。

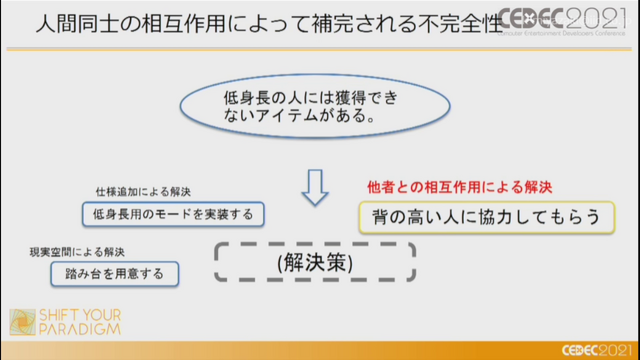

一般的なデジタルゲームのセオリーでは、低身長のプレイヤーも遊べるようにある程度配慮して実装することが典型的ですが、XRの場合はソフトウェアで解決せずに踏み台などを用意するなど現実の空間で解決を探れることや、さらには背が高い人に協力も可能にして貰うことも可能です。

XRにおいてデジタルの部分で不完全な部分が現実空間で補完すべき余地となります。わざと不完全な部分を残し、遊び手に解決させることは今までに一般的ではありませんでした。しかしながら、これが発想の転換こそが人間の相互作用を促進することで共生を生み、XRのポテンシャルを発揮する鍵ではないかと推測します。「完璧なユニバースを作ることがクリエイティビティでなく、不完全で補完の余地がある世界を現実と結び付けることでちょっと面白くする」というのが2つ目の知見です。

HoloLensを用いた『PAC IN TOWN』では本田技研工業からUNI-CUBをレンタルし、歩行する時とは違うゲームプレイに面白みを加えています。UNI-CUBは、前後左右の重心の移動によって操作する1人用の乗り物です。UNI-CUBを使ったゲームプレイでは移動の非日常感からパックマンっぽさを強く感じたそうですが、長く使用しているうちに遊びとは別の分野で変化が起こったと語ります。

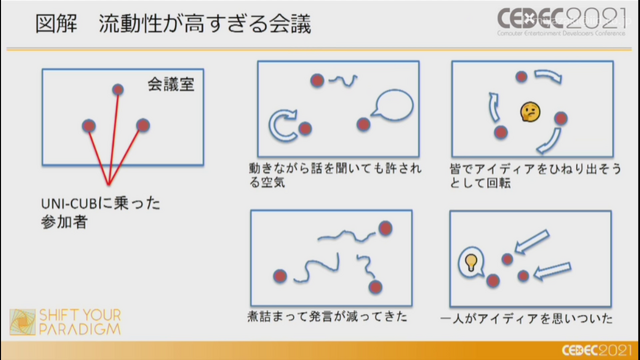

それはUNI-CUBが重心を傾けるだけで動くため移動のハードルが極限まで低くなり、会話での位置関係も流動的になります。これは立食パーティーなどの流動性とも少し違うそうで、会話中に動くことへの抵抗が下がり、悩んだ時は回転したり、発言が減ったら散らばったりなど、椅子や机を介したものでは起きえない移動が発生したとのこと。この人間の流動性を活かすことで、異なる遊びや物作りのスタイルも変わったあとで、新しい思考が生まれるのではないかと興味を示します。

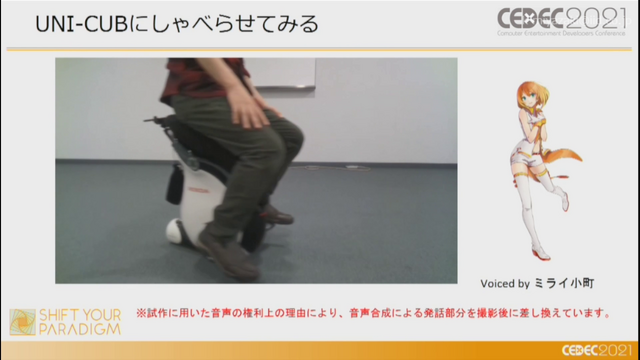

またUNI-CUBに慣れればなれるほど愛着を感じ、生物的な性格を持ったパートナーであるように感じるそうで、パーソナルモビリティと共生可能という点で簡単な試作を行っています。それは、顔認識のためのスマホを取り付け人間の接近を検知し、音声合成を持って発話する機能を備えるとともに、UNI-CUBの状態を検知してそれに応じた発言をするという内容です。これについて動画で説明されました。

UNI-CUBに長時間触れていると感情移入するだけでなく、UNI-CUBが持つ自律性(姿勢制御など)によって人間から完全にコントロールされるないことが、車より馬などの存在に近いと気付いたそう。加えて、移動という生存に関わる機能を機械へ委ねることが人と機械の依存関係を強く生むため、パーソナルモビリティが使用者の好みを学習しはじめたら、人間はパーソナルモビリティをただの機械と見ることが出来るのか?と指摘します。

人間とテクノロジー、そして機械の相互作用はバンダイナムコ研究所の重要な研究テーマです。2019年のメディアアートイベントのアルス・エレクトロニカでは、最小単位のモーターだけで人と機械、機械と機械の相互作用を感じられるのかを問う実験的なACT-90Sを発表。ACT-90Sは、一定の距離を保ちながら動くモーターや、近づいた人へ一斉に振り向く集団意思を感じられるモーターです。Q56は、AIがゲームプレイを学習するという目に見えない現象をロボット本体を介すことで可視化し、見守る人間に様々な感情が芽生えることを示すものです。

現在のコロナ禍によって現実空間における相互作用の機会が制限されてしまい、アミューズメント施設の場を提供するタイプのエンターテインメント施設が厳しい状態におかれてしまっています。ディスプレイとオーディオだけで娯楽や人間関係、コミュニケーションなどの欲求を全て充足できるわけではありません。そのため、遊びの探求を諦めるのでなく、様々な手段と技術を総動員し、厳しい制約のなかで最大限の相互作用を安全に楽しめるエンターテインメントを生み出すべきなのでは?と結論付け、本山氏へと発表を移しました。

まとめ「共生のゲームデザイン」とは?

発表が再び本山氏へと戻りました。最後にまとめとして、XRは現実世界に共生を生み出すゲームデザインであり、その革新的なものとして空間全体をエンターテインメントにできるところとなるため、遊ぶ当人だけでなく現実世界にいる人が共感する「インクルーシブル社会」での遊びを探求すると述べセッションを終えました。

以上が「XRで実現する共生のゲームデザイン(symbiotic game design)」です。XRにおいて、普段は可視化されにくい人々との協力や、身体を使ったゲームプレイが人々を惹きつけるなどの副次的効果が語れたセッションでした。