2025年9月22日、ゲーム攻略サイト「神ゲー攻略」などを運営するLighthouse Studioは、Steamユーザーの購買行動および積みゲー実態に関する調査を実施、結果を公開しました。

それによると、「Steamの利用率は約1割」「積みゲーが増える原因はプレイ時間不足が最多」など、さまざまな興味深い結果が示されています。

そもそもSteamの利用率は約1割!?

今回の調査の概要は以下の通りとなっています。

調査期間:2025年07月30日~2025年08月01日

調査対象:10代~60代

調査方法:オンラインアンケート

事前調査者数:3,000名

回答者数:272名

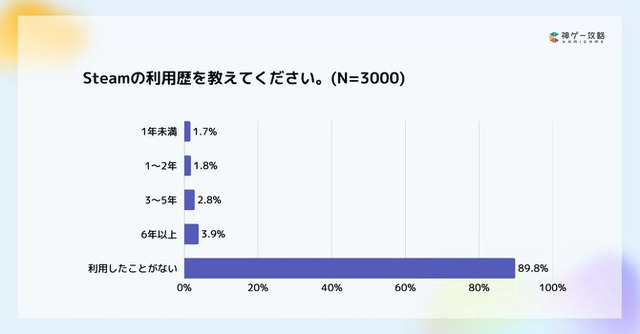

まずは事前調査として3,000名に「Steamの利用歴」を問うオンラインアンケートを行ったところ、実に全体の89.8%にのぼる方々が「Steamを利用したことがない」と答え、「Steamを利用したことがある」と答えたのは残りの10.2%でした。

ここから「Steamを利用したことがある」と回答した人のうち、272名に本調査を行ったとのことです。

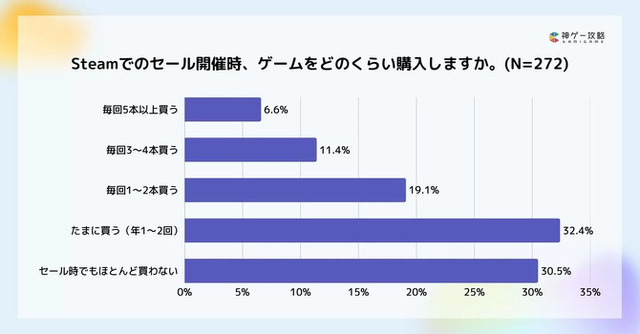

まずは「Steamでのセール開催時にゲームをどれくらい購入しますか」という質問から。

「セール」の定義がSteamのシーズンセールだけなのか、パブリッシャー主催のセール等も含むのか、さらに言えばローンチ時の割引セールなども含むのか不明ですが、今回の調査によると「たまに買う(年1~2回)」が最多の32.4%、「セール時でもほとんど買わない」が30.5%となっています。

とは言え「毎回1本以上買う」と回答した人数を合計すると37.1%となるため、「セール時に毎回買う勢」「年1~2本しか買わない勢」「そもそもあまり買わない勢」で三分されているとみてもよさそうです。

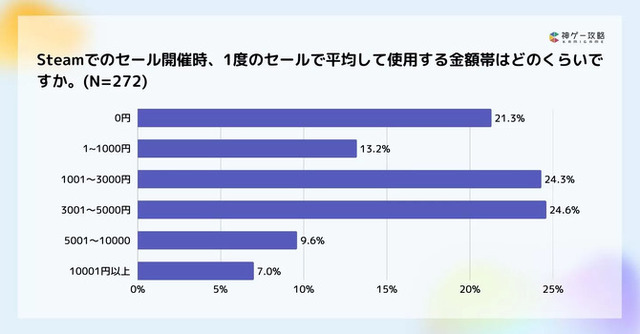

「1度のセールで使用する金額はいくらくらいですか」という質問に対しては、およそ1000円~5000円の価格帯で全体の5割を占めています。

しかし「セールで毎回1本以上買う」と答えた人が37.1%に対し、この質問に対する「1000円以上を消費する人の割合」が65.5%とかなり多いような気がするのですが……尋ね方の問題でしょうか。

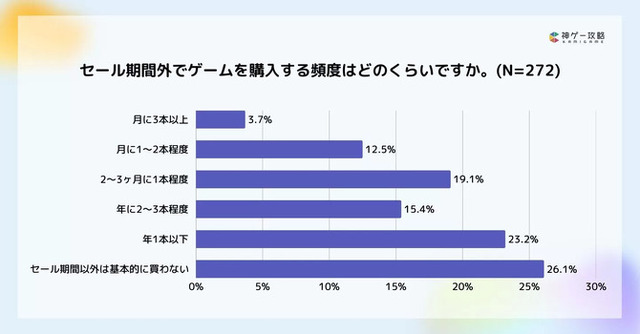

「セール期間外でどのくらいゲームを購入するか」の質問については、「セール期間以外は基本的に買わない」が26.1%と最多なものの、「月に1本以上買う」というヘビーユーザーも16.2%と結構存在します。

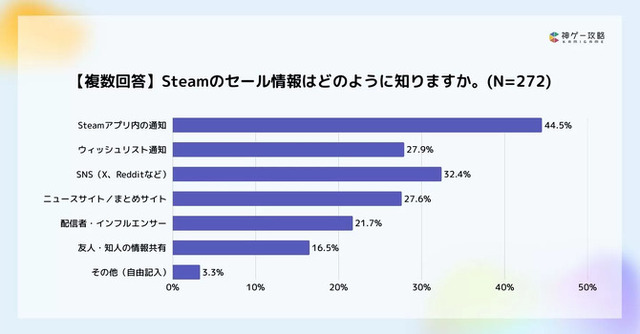

「Steamのセール情報をどうやって知るか(複数回答)」という質問については、「Steamアプリ内の通知」が最多、以下「X、RedditなどのSNS」「ウィッシュリスト通知」「ニュースサイト/まとめサイト」「配信者・インフルエンサー」「友人・知人からの情報共有」となっています。

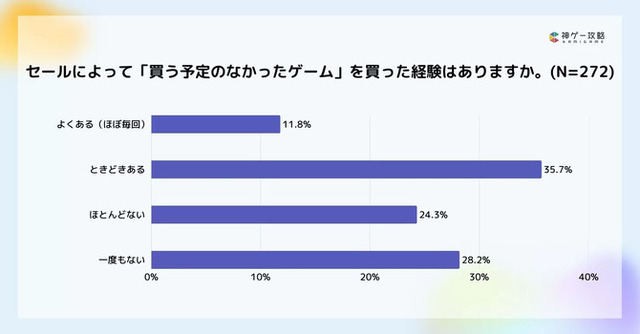

「セールによって買う予定のなかったゲームを買ったことがあるか」という質問には、「よくある」11.8%、「ときどきある」35.7%、「ほとんどない」24.3%、「一度もない」28.2%という結果になっています。

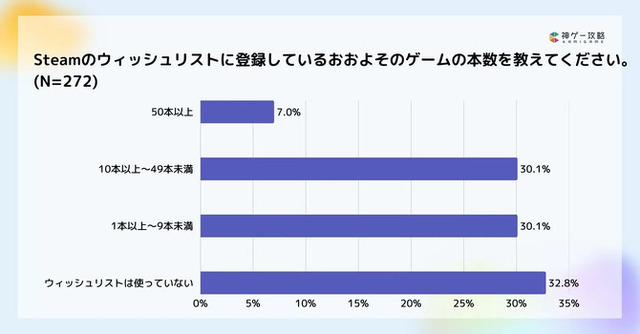

ゲームの配信開始・セール情報などを通知する「ウィッシュリスト」については「使用していない」と答えた人が32.8%にのぼり、使用率は約7割ほどとのこと。

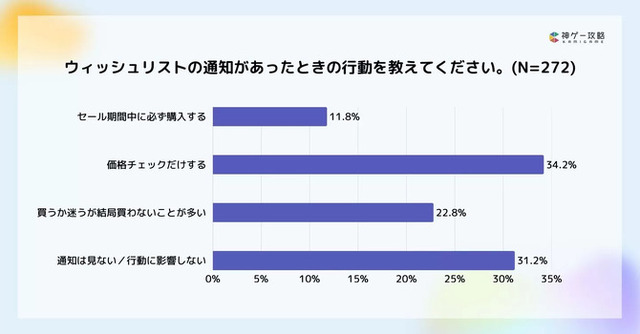

「ウィッシュリストから通知があった際の行動」は「セール中に必ず購入する」が11.8%、「価格チェックだけする」が34.2%、「買わないことが多い」「通知を見ない・行動に影響しない」が計54.0%です。

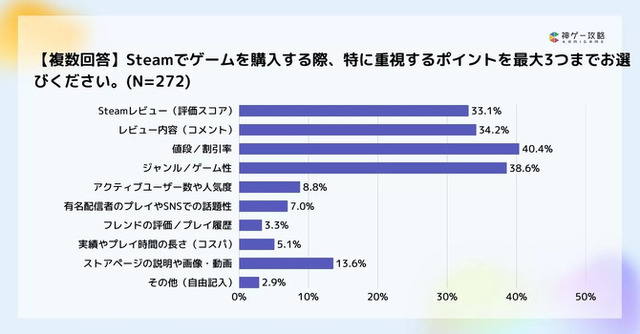

「Steamでゲームを購入する際に重要視するポイント」という質問の回答の上位は、「値段(割引率)」「ジャンル/ゲーム性」「レビュー内容(コメント)」「レビュー(評価スコア)」が上位を占めました。

「アクティブユーザー数や人気度」「有名配信者のプレイやSNSでの話題性」「実績やプレイ時間の多さ(コスパ)」といった項目の回答率は低く、必ずしもこれらの要素が購買意欲に繋がっているとは限らないことが伺えます。

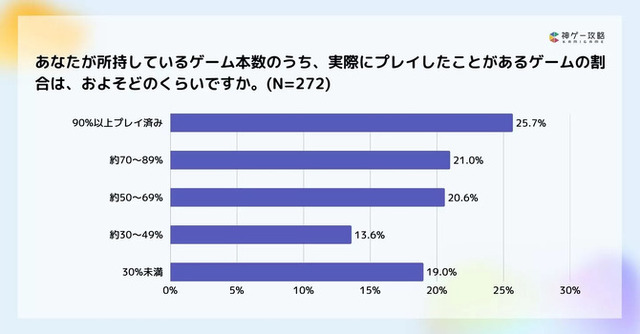

「所持しているゲームのうち、実際にプレイしたゲームの割合はどの程度ですか」という積みゲーの有無を問う質問には、「90%以上プレイ」というユーザーが25.7%と約1/4を占めます。

一方、「50%以下」のユーザー数は約32.6%と、積みを重ねるゲーマーも約1/3はいるようです。

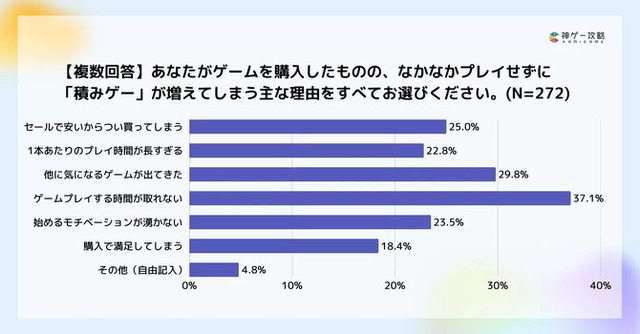

「積みゲーが増えてしまう要因」についても質問項目が挙げられています。最も回答が多かったのは「ゲームプレイの時間が取れない」というもの。次いで「他に気になるゲームが出てきた」「セールで安いからつい買ってしまう」「始めるモチベーションが湧かない」と続きます。

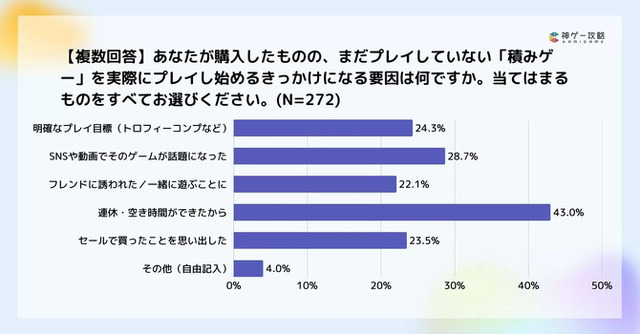

「積みゲー消化の要因」については、「連休・空き時間ができた」がトップで、以降「SNSや動画でそのゲームが話題になった」「明確なプレイ目標(実績コンプなどがある)」「セールで買ったことを思い出した」「フレンドに誘われた」と続いており、「積みゲーの消化」に意外とSNS・動画での流行りが貢献しているようです。

以上の調査結果、人によっては意外なトピックや思わず「あるある」と頷いてしまう内容があるかもしれません。この調査が果たして今後どう活かされるのか、興味深いところです。