『サイバーパンク2077』でも性能4.7倍。新技術は平均3.5倍の高速化を実現。

Reddit、Yahoo、Mediumなど主要グローバル企業が参加し、日本の出版社・メディアの参加も促進予定。

11月28日夜に放送された、日本テレビのバラエティ番組「沸騰ワード10」の制作に、生成AIの使い手として関わりました。筆者がどんなことをやっていたのかを解説したいと思います。

エヌビディア(NVIDIA)とシノプシス(Synopsys)は、産業全体の設計とエンジニアリングを革新する戦略的提携の拡大を発表した。

今回は、AI分野のトップカンファレンス(国際会議)において、査読者や論文著者などの個人情報が漏洩した事件を取り上げます。

ソフトバンクグループは11月25日、子会社のシルバー・バンズ6(US)を通じて、米国の半導体設計企業Ampere Computing Holdings(Ampere)の全持分の取得を完了し、同社を完全子会社化したと発表した。

2024年にはプレイヤーと会話ができるNPC技術「NEO NPC」が発表されていました。

有料コンテンツのダイジェスト版制作、イベント・Podcastの記事化、読者反応記事制作の3つの主要用途で活用。

バーチャルプロダクションと生成AIの融合で新たな映像制作フローと表現が生まれるのか、ヒビノ株式会社とWIT COLLECTIVEを取材した。

新規AI顧客開拓、AI人材育成プログラム共同提供、AI起業家・事業家育成エコシステム構築の3つの取り組みを推進。

デジタルハリウッド大学(DHU)は2025年11月19日、文部科学省の2025年度「MDASH(数理・AI・データサイエンス)リテラシープラス」に選定されたと発表した。全国で32校、私立大学では9校のみが認定されており、同大学の特色ある教育プログラムが高く評価された形だ。文部…

NTTドコモは11月17日、NTT、Nokia Bell Labs.、SK Telecomと共同で、第6世代移動通信方式(6G)に向けたAIを活用した無線技術のリアルタイム送受信実証実験を実施し、世界で初めて屋外で成功したと発表した。

AIと自動化はQAにおいて「明らかに不可欠」とはしつつ、大規模な置き換えを批判しています。

・検索行動は減っていないが「ゼロクリック」が63.5%に達し、AI検索の影響が顕著に表れている

・noteは生成AI経由の流入が期待値の約4倍を記録、「AIに好まれ、人に選ばれる」コンテンツの特徴が明らかに

・AI検索時代に求められるのは「トピックに関する信頼と評判を得る…

『GTA』をワンクリックで作る日は来ないのか?

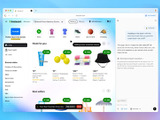

OpenAIは10月21日、ChatGPTを統合し、ウェブブラウジング中にAIチャットボットとやり取りができるブラウザー「ChatGPT Atlas」を発表しました。macOS版がまずリリースされ、その後「近日中」にWindows版、iOS版、Android版が登場する予定です。

メディア関係者や企業担当者が参加し、AI活用による編集の未来と課題を議論する。

「面倒な作業をリストから外して、早く終わらせる」ことにAIの力があるともしています。

OpenAIが、AMDと数百億ドル規模のGPU供給契約を締結したと発表しました。

OpenAIのサム・アルトマンCEOと元アップルのチーフデザイナーであるジョナサン・アイブ氏が手掛ける「新世代のAI搭載コンピューター製品」の開発が難航している模様です。