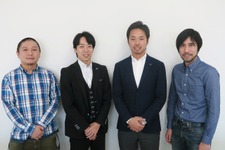

■参加者

浜村知視

『刻のイシュタリア』のディレクター。企画や運営などを統括。約20名のチームを束ねる。前作は『戦国武将姫 ‐MURAMASA‐』。

白鷹優樹 開発本部コンテンツ開発部テクニカルディレクター

本作のメインエンジニア。新規イベントの開発や運営業務まで幅広く担当。過去には『戦国武将姫 ‐MURAMASA‐』や『三国志カードバトル』などを開発

成澤光太郎

インフラエンジニア。本作に限らず、シリコンスタジオのゲーム全般のサーバー構築やインフラ管理などを担当。インフラチームは成澤氏含めて2名で構成されているそう。

―――まず、ゲームの概要を教えていただけますでしょうか?

浜村: 『刻のイシュタリア』はジャンルとしてはコマンド型のファンタジーRPGです。キャラクターをタップしていくことで、簡単にコンボを組み合わせていって、爽快な戦闘を楽しめるというのがウリです。お陰様で100万ダウンロードを突破しまして、様々なイベントを実施中です。そうそう、新しいイベントを毎週実施しているというのも特徴ですかね。

※浜村知視氏

―――開発期間はどのくらいでしょうか?

浜村: 実は一度開発を頓挫したことがあったりして、足掛け2年ほど開発をしています。当初はブラウザとネイティブのハイブリッドだったのですが、最終的にはフルネイティブのアプリとして登場しました。ネイティブになることで表現力が格段にアップして、結果的には良かったのではないかと思います。ゲーム性も高くなりました。

―――大型のアップデートもありました

浜村: 『刻のイシュタリア』は昨年9月にリリースして、そこそこの結果を出せていたのですが、ユーザーさんの遊ぶ速度も速かったことから、大幅なアップデートを実施しました。大きなところだと、GvG(ギルドvsギルド)の機能を入れまして、月1回のペースでイベントを実施しています。今はGvGを中心にゲームのサイクルが回っているようなイメージです。

―――先ほどもありましたが、イベントを毎週実施しているというのは実はかなり凄いことではないでしょうか?

白鷹: あまり他では聞きませんね。スマホでもブラウザの時代は更新が楽だったのですが、ネイティブになって新しい機能を追加するハードルは高くなっています。チームが約20名という小規模なチームなのですが、幾つかのチームに分けて、新しいイベントの企画や開発を行うことで、毎週のイベント実施を実現しています。毎週、何か新しい事が始まっている、週刊の漫画雑誌のようなイメージで楽しめていると思います。早いペースで実施しているので、ユーザーさんが求めるものをタイムリーに出せるというのもメリットかもしれません。

※白鷹優樹氏

―――高頻度でイベントを実施するコツのようなものはあるのでしょうか?

白鷹: 毎週、毎週、締め切りがあるような感じですから、余り無駄なことはできませんね。

浜村: チームのみんながゲーム好きで、他社のゲームも含めて勉強熱心というのも大きいかなと思います。新しい機能ってそんなに企画を立てるのも大変ですからね。各チームでは頻繁に話し合いをもって、意思疎通を図りながらに作っています。

白鷹: ブラウザ時代のイベントを沢山やっていた頃のノウハウが生きている気もします。

―――海外展開はどのような状況でしょうか?

白鷹: 海外も好調です。規模的には日本が大きいのですが、海外にも日本のゲームが好きという方は確実にしますので、そうしたユーザーさんには受け入れられていると思います。運営チームは日本にありますが、日本版とは別のチームを組んで、イースターやブラックフライデー(感謝祭の休日)など現地に合わせたイベント展開をやっています。

※現在海外では、米国、韓国で展開中。台湾、香港、マカオでの展開については台湾のSOFTSTARGAMES INC.を通じて行うと発表されています

―――シリコンスタジオさんは海外展開を上手くやっている印象がありますが、運営面で強みはどんなところでしょうか?

白鷹: あまり難しいことはなくて、日本で受け入れられるものは海外でも受け入れられる、という考え方です。ただし、僕らは海外にいる日本のゲームが好きなユーザーに向けてゲームを作っていることが多いです。なので、海外向けに濃くした方がいいんじゃないか、とか、ムキムキのキャラがいたほうがいいんじゃないか、とかはやらないですね。英語の音声にローカライズするのも嫌われるケースが多くて、『刻のイシュタリア』では日本語音声のまま海外でも展開しています。

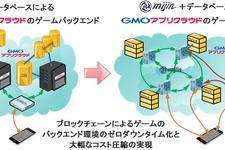

物理サーバーからクラウドへの移行で劇的な変化が

―――インフラ周りについてお聞きしていきます。GMOアプリクラウドを採用されてから、かなり年月が経っているそうですが、最初のきっかけは何だったのでしょうか?

白鷹: 2011年頃ですが、弊社ではディー・エヌ・エーさんの「Mobage」のプラットフォーム向けにブラウザのゲームを提供していました。その当時、ブラウザでもGvGが流行り始めていて、弊社でも挑戦したのですが、お恥ずかしい話、あまりにもサーバー負荷が高くて、サーバーが頻繁に落ちるということがありました。その際に、色々なホスティング事業者のパンフレットを漁りまして、どうやらioDrive(旧Fusion-io)が良いらしい、という噂を聞きつけました。しかもGMOアプリクラウドでは無理のない金額で借りられる、ということで採用を決めました。

―――当時、運営していたゲームを乗り換えたのでしょうか?

白鷹: そうですね。ただ、最初は新規タイトルで試したりして、徐々に移行していった形です。それまでは物理サーバーで運用をしていまして、サーバーを追加するにも何週間もかかるという世界だったのですが、クラウドに変わったことで、劇的に世界が変わりましたね(笑)。当初は慣れない点もあったのですが、GMOインターネットさんには親身になってサポートをいただき本当に助かりました。

―――現在はGMOアプリクラウド以外の環境も利用されているのでしょうか?

成澤: 基本的には弊社がリリースしているアプリはGMOアプリクラウドを使わせていただいています。幾つか終了してしまったものもありますが、十数タイトルは運用してきたと思います。

―――海外版も同様ですか?

成澤: はい。『刻のイシュタリア』では米国版は「GMOアプリクラウド」の米国データセンターで、韓国版は韓国データセンターを使っているという格好です。米国は日本や韓国と比べると通信環境がまだまだですし、日本データセンターに置いて海底ケーブルを通って、というのはレスポンス面で不安があります。韓国については距離的に日本と近いので悩んだのですが、韓国のゲームユーザーは通信環境に敏感という話もあり、なるべくレイテンシーの問題なく遊べる環境を作ろうということで韓国にデータセンターを置いています。

成澤光太郎氏

―――サーバー構成で工夫している部分はありますか?

成澤: サーバー構成自体は一般的な構成ではないかなと思います。ただ、弊社ではApp Storeなどでの最初のダウンロードをなるべく軽くしたいと思っていて、リソースは初回の起動時などに追加でダウンロードさせる仕組みになっています。そのため、大量のデータ転送があるフロントエンドにはローカルディスクのサーバータイプを採用していて、ディスクI/O重視に組んでいます。

―――なるほど。ちなみにインフラチームは2名でやられているというお話でしたが、少人数で回すための工夫などはありますか?

成澤: 機械化できるところは機械化するということでしょうか。何かあればメールなどでアラートが飛ぶような設計にして省力化はしています。サーバーも昔はよく壊れたのですが、最近の機器は優秀でなかなか壊れないので助かってます(笑)。サーバーが壊れたからデータセンターに行かなきゃ、ということもないので。

―――「GMOアプリクラウド」のAPIを使ったりもしていますか?

成澤: 将来的には使いたいと思ってドキュメントなどは見させていただいています。サーバー台数の増減をイベントに合わせて現在は手動で行っているのですが、APIを使って負荷に応じて自動的にスケールさせるようなこともやりたいです。

―――今後インフラ担当としてチャレンジしたいことって何かありますか?

成澤: やはり、新しい技術は積極的に取り入れていきたいですね。また、提供するコンテンツに合わせた最適な設定などもあると思いますので、そこを見極めて、ユーザーさんにも、コスト的にも最適なバランスを取るような運用ができればと思っています。

―――ありがとうございます。お二人にも今後の意気込みを伺ってもよろしいでしょうか?

白鷹: アプリはまだまだ研究され尽くしてないと思いますので、技術面も含めて、もっと面白い挑戦をしていきたいですね。『刻のイシュタリア』では、毎週かかさずにイベントをやって楽しんでいただいていて、人気のキャラクターも出てきていますので、もっと愛されるゲームにしていきたいですね。

浜村: 『刻のイシュタリア』はゲームもそうですが、ゲーム以外の展開もできるように伸ばしていきたいですね。アニメとは言いませんが、マンガやグッズの展開もできれば、と思っています。ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。

―――本日はどうもありがとうございました