富士スピードウェイと中部テレコミュニケーション(ctc)は12月26日、レーシングシミュレーターとプロドライバーによるドライビングアドバイスを組み合わせた実証実験を開始した。

より効率的なレンダリングやレイトレーシングなど、最新技術の進化が紹介されています。

青森・秋田・山形の3県で約15万本の電信柱を対象に市民参加型アプリで撮影。

『ファイナルファンタジー』シリーズの直良有祐氏がデザインを担当。

R&Dに対する向きあい方こそ異なるものの、他社と連携しつつ最新技術は追い続けるという姿勢は一致するセッションとなりました。

“動く背景”として注目が集まっているLEDウォール使用の「バーチャルプロダクション」と、演者をそのまま取り込む形で3D化する「ボリュメトリックキャプチャ」。2つの先端映像技術について使用実績を紹介します。

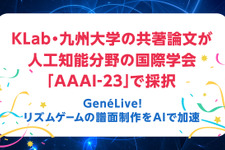

開発者にとってもプレイヤーにとってもAIが欠かせない存在となる―そんな日が少しずつ近づいてきています。

イーロン・マスク氏も設立、運営に関与するNeuralink社による研究成果です。

アプリボットでチームエフェクトアーティストを務める邑上貴洋氏が登壇。AIをゲームエフェクトの制作ワークフローに組み込んで効率化を目指すR&D(研究開発)が紹介されました。

「TENCENT CLOUD DAY JAPAN 2024」より、基調講演とメディア合同インタビュー、さらに後日実施したメールインタビューの模様をお届けします。

Live2D社のクリエイター向けイベント「alive 2023」にて、2023年における「Live2D」の発展と今後が語られました。

各社のAI活用事例や海外の最新論文の紹介をまじえながら、今をときめく生成AIの新たな可能性が論じられました。

ソニー/KDDIは、「5G SA(スタンドアローン)」の商用ネットワークにて、イベント会場などの混雑した環境下でも、ゲームストリーミングに必要な通信品質を安定確保する実証実験に成功したと発表しました。

ゲームづくりを趣味にする。

リアルワールドゲームスは、千葉大学予防医学センターと共に、2023年4月1日より行っている新たな共同研究について報告しました。

最近はコントローラーを内蔵したWindows 10/11搭載ゲーミングUMPC(超小型パソコン)を各社が投入していますが、どれも同じようなフォームファクタを採用したSteam Deckほど遊びやすいとは言えません。

九州大学のスパコンを活用した最先端の学術的成果による技術で、リズムゲームの譜面制作に要する時間が半分になったとのことです。

ビデオゲームは過去40年以上の間に急速な進歩を遂げたメディアです。その進歩によって、いまでは過去のスパコンに近いスペックをPCやゲーム機が持っており、スパコンがゲームの一部技術を使うようになりました。果たして両者が近づくことでどんな未来があるのでしょうか。

手書きや描画に対応することで、さらにゲームの世界が広がりそうです。

クラウドゲーミングやストリーミングをストレス無く楽しめる日は近いかもしれません。