人気RPG「女神転生」シリーズで知られるゲームクリエイター・金子一馬氏をむかえたコロプラによる『神魔狩りのツクヨミ』が、5月7日にスマホ/PC(Steam)でリリースされました。ローグライクカードゲームである本作の最大の特徴は、AIによるオリジナルカードの生成システムです。生成AIとクリエイターの創造性をかけあわせた挑戦作は、いかにして生まれたのか。コロプラが本作に込めたAIゲーム戦略の開発思想を語ったメディア向けイベントのレポートをお届けします。

国内モバイルゲーム市場は伸び悩み、さらに構造が硬直化している

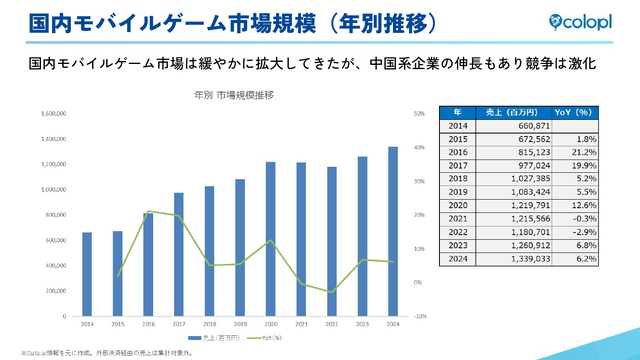

まずは、コロプラ 取締役 上席執行役員 CPOの坂本佑が国内モバイルゲーム市場の現状と課題認識を語りました。ここ10年の国内モバイルゲーム市場規模は、長期的には右肩上がりであるものの、近年は成長が鈍化傾向にあります。

そして近年は中国企業の参入・伸長の影響で、競争は激化する一方となっています。さらに、売上の上位には長期運営タイトルが多いことから「新作のヒットが出づらい」「新たなプレイヤーが増えづらい」特性が見られます。坂本氏は、そんな国内モバイルゲーム市場の現状の課題を次のように列挙しました。

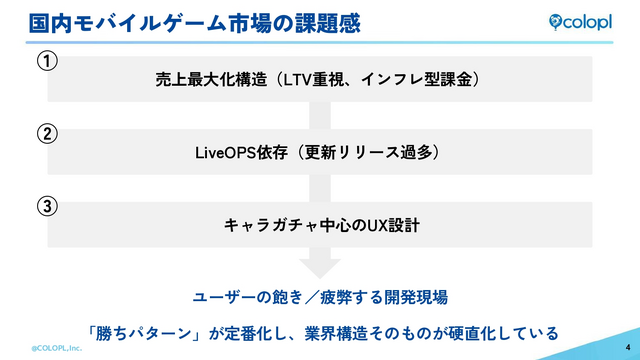

売上最大化構造

ユーザーのLTV(Life Time Value/顧客生涯価値)を重視するばかりに、よりよい商材(キャラクターなど)を提供し続けるインフレ型課金が進行しがち。

LiveOPS依存

ユーザーの飽きを防ぐため、細かい更新を高頻度で続けがち。スマホゲームはこの思想でゲームに価値を付加してきたが、近年はユーザーに疲れも見え始めている。

キャラガチャ中心のUX設計

当たりと外れがある「抽選」をゲーム体験のコアに据えている。たしかに体験として楽しいものではあるが、こればかりが続くとやはりユーザーに疲れや飽きを招く。

坂本氏は同業他社を批判するのではなく「私たち自身もこれらに価値を見出し、長らく続けてきました」としつつも、運営の“勝ちパターン”が定番化し、業界構造そのものが硬直化していることに警鐘を鳴らしました。

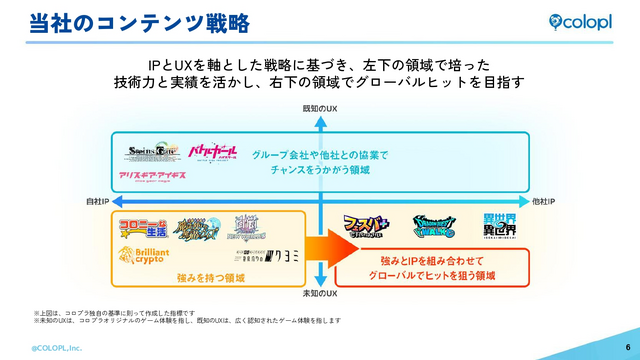

次に、コロプラのコンテンツ戦略が解説されました。坂本氏は「既知のUX」「未知のUX」「他社IP」「自社IP」からなる四象限マトリクスを示し、「自社IP×未知のUX」領域で技術力と実績を培い、「他社IP×未知のUX」領域でグローバルヒットを目指す戦略を取っていると言及。ローグライクカードゲームならではの戦略性/リプレイ性と生成AI技術による新たなゲーム体験を提供する『神魔狩りのツクヨミ』は、技術力と実績を培うための重要タイトルであるということになります。

同時に、『ツクヨミ』はガチャが存在せず、ゲーム自体が高いリプレイ性を持つゆえにLiveOPS偏重(ユーザーを飽きさせないための高頻度の更新)にする必要もないので、本作は“勝ちパターン”から距離を置いたゲームであるともいえます。坂本氏の口からは、本作が「非マス向けの設計」であると明言されました。

『神魔狩りのツクヨミ』は単なるゲームではなく、“AIを軸に進化させていくプロダクト”

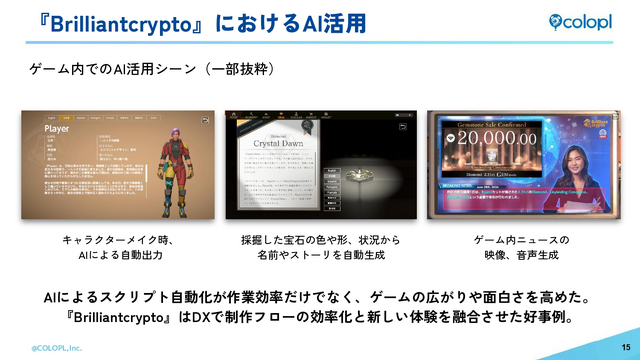

コロプラはWeb3技術を活用したブロックチェーンゲーム『Brilliantcrypto』を2024年から配信していますが、実は同作では生成AIも活用されています。キャラメイク、採掘した宝石の名称やフレーバーテキストの作成、ゲーム内ニュースの映像・音声の作成などがAIによるもので「AIによるスクリプト自動化がゲームの広がりや面白さにつながっている」という実感を得たそうです。

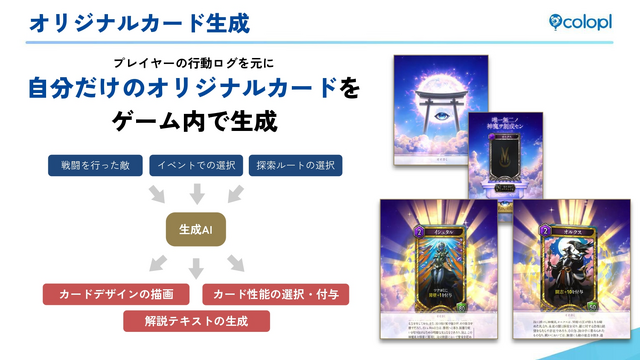

その成功体験を踏まえたうえで、『ツクヨミ』はより生成AIに軸足を置いたUXの提供に挑戦。プレイをある程度進めるごとにAIが搭載された「オオカミ」が現れ、プレイヤーの行動ログを元にオリジナルカードをゲーム内で生成してくれます。

まったく同じ行動ログでも生成されるカードは都度変わる仕様になっているほか、同一モチーフが元になったとしてもビジュアルは無限のバリエーションで生成されるので、そのユーザーだけの「唯一無二のカード」が手に入ります。また、『ツクヨミ』では「盈月奉納の儀」という施策も予定されており、ユーザーの投票で支持を得たAI生成カードのイラストを金子一馬氏がリファインし、あらためてゲームに実装する遊びも提供されます。

坂本氏は、前述した業界構造の硬直化による新規IP創出の難しさを、生成AI活用による開発現場のDXで緩和し、さらにユーザーにも生成AIで未知のゲーム体験を届けることで「大ヒットならぬ、中ヒットでも続けていける運営型ゲーム」を『ツクヨミ』で目指すとし、同作は決して単一のゲームではなく、AIを軸に進化させていくプロダクトであることを強調しました。

AIと人による共創の可能性を探るトークセッション

コロプラ上席執行役員 CIOの菅井健太氏と開発プロデューサーの斎藤 ケビン 雄輔氏が登壇したトークセッションでは「AIとクリエイターの共創はどこまで可能か」が検討されました。斎藤氏は議論の前提として「AIはあくまでツールでしかないと考えています。AIが生成したものをそのまま使えることはありません」と前置き。AIが作り出したものを見て「思考」し、適切なものを「選定」し、さらに「修正」して意味合いを持たせる。この3つの工程がとても大切になると強調しました。

また、『ツクヨミ』の開発においては、AIにイラストを生成させるうえで“金子一馬らしさ”をどのように教えればいいかが最大の難点だったそうです。言語、分析、プロンプトなどさまざまな方法を検討したうえで、金子氏がコロプラに参加してから手がけたクリエイティブを大量に学習させ、大量に出力させては質の高いものだけを選んで再学習……という方式に落ち着きました。

菅井氏いわく「あまりに膨大な回数」の試行・学習を行っても、AIの出力するイラストはなかなか金子氏を思わせるものにならず「近づいたと思ったらまた離れる」の繰り返しだったそうです。しかし、継続していくうちに少しずつ金子氏らしさや(金子氏のイラストだけを学習したことによる)独自性が感じられるようになり、ついには金子氏本人から「この絵は自分も描けないな」というひと言を引き出すイラストができたそうです。

次のテーマは「AIは継承のツールになりうるか」というもの。菅井氏は(『ツクヨミ』の)AIが学習を続けさらに精度を上げていけば、「2025年時点での金子氏の感性が保存される」かもしれないとコメント。そうなってくれれば、将来的にはAIで“過去の自分と向き合う”壁打ちをすることで、新たなインスピレーションを得られるようになる可能性があるかもしれないとしました。

一方の斎藤氏は「ゲーム開発現場に関する属人化を解消するツールとしてのAI」の可能性に言及。10年続いているプロダクトに新規で参加しても10年分の積み重ねを学ぶのは大変ですが、年月とともに変遷したデザインの方向性などをAIで再現できるようになれば、大きな助けとなるのではないかと語りました。

トークセッション最後のテーマは「AIとの共創で見えた新たな創作のかたち」。斎藤氏はAIはあくまで“手段”であり、なにを届けるかという“意味”とセットでなければならないと指摘。それは人間がするべきことであり「AIを活用したからそれでよし」とはならない……と指摘。菅井氏もその言に同調し「AIは主観を持っていません。だからこそ、最後に責任を持つのは人なのだとあらためて実感できました。このことを忘れずに、今後もAIで物作りをしていきたい」と語り、セッションをまとめました。

会場で行われた質疑応答

――昨今のスマホゲームに見られる、インフレ型課金による売上最大化構造に課題感があるとのことだが、ガチャがない『ツクヨミ』はどのようにして収益を得るのか。

斎藤経験値をためてプレイヤーレベルを上げるとさまざまな機能が解放されるのですが、各機能は課金でも開放できるようになっています。また、「オオカミ」にカードを生成させるためのアイテムは無料でもレベルアップや特定フロアのクリアなどで入手できるのですが、より多くのカードを生成したい人は課金で生成できます。

――人気の生成AI産カードを金子氏が手づからリファインする「盈月奉納の儀」は、どの程度の間隔での実施を予定しているか。

斎藤まだ明確に決めきれていないところはあるのですが、「2週間~2カ月に1回」程度かなと考えています。ユーザーがカードを生成し、ゲーム内からの投票で人気が見えてきて、さらに金子にリファインする時間をしっかり確保すると、そのくらいの期間になるのではと。

――AIにカードを生成させるアイテムの入手方法は。また、課金することによって生成カードのイラストや能力に差は出るか。

斎藤カード生成させるためのアイテムはゲーム内通貨で交換でき、通貨はログインボーナスのような扱いで少しずつ手に入ります。『ツクヨミ』にはプレミアムパスと呼ばれるコース課金もあり、利用するとプレイ中にオオカミがカードを生成する頻度が高まりますが、“課金をしなければ手に入らないもの”はありません。課金はあくまで時短要素です。

坂本私からも補足させてください。『ツクヨミ』は既存のスマホゲームビジネスモデルが抱える課題を解消させうるゲームとして制作しておりますので、いわゆるPay to Winに分類される要素は考えていません。ただ、歯ごたえがあるゲームでもありますので、それを(時短で)緩和させることによるマネタイズが設計されています。

『神魔狩りのツクヨミ』はスマホ/PC(Steam)向けに基本プレイ無料で配信中です。詳しくは公式サイトをご確認ください。