2025年11月、ゲーム・アプリ業界向け開発&運営ソリューション総合イベント「Game Tools & Middleware Forum(GTMF) 2025」が東京と大阪で開催され、AssetHubがセッション「AI時代の3D制作 ─ プロダクション現場での検証事例から」を実施しました。

登壇したAssetHub代表の後藤卓哉氏は、多くのゲーム企業が導入に苦戦している「Image to 3D(画像から3Dモデルを生成する技術)」について、単体での使用ではなく「AIアーティスト」の知見を取り入れたワークフローの重要性を提唱しました。

本講演では、生成AI特有の「余計な情報が付加された生成物」から必要な要素を抽出する「引き算型」の制作プロセスや、ハイポリゴンモデル制作を半日以下に短縮する具体的な「前処理・後処理」のテクニックが紹介されました。本稿では、その講演内容をレポートします。

導入に苦戦する3D生成AI、突破口は「AIアーティスト」の知見

昨今、画像やテキストから3Dモデルを生成するAI技術が登場していますが、後藤氏によると「国内大手のパブリッシャーやスタジオを含め、導入に苦戦しているのが現状」だといいます。単にコンセプトアートを入力するだけでは、顔や形状が崩れた実用レベルに達しないモデルが出力されてしまうためです。

一方で、世界にはAIをフル活用して高品質なモデルを制作する「AIアーティスト」が存在します。後藤氏は、彼らが「前処理(インプット画像の加工)」と「後処理(テクスチャの改善)」にAIを活用し、人間の手作業と組み合わせることで品質を担保している点に着目。同社が開発するツールも、このAIアーティストの知見を「AIエージェント」として自動化・再現することを目指していると説明しました。

従来の「積み上げ型」から、AI時代の「引き算型」へ

後藤氏は、AIを用いた3D制作を、従来のウォーターフォール型のような「積み上げ型」の制作とは真逆のプロセスであると定義しました。

従来の手法は、パーツを組み上げて最終的なビジュアル(完成品)を目指すものです。対してAIによる制作は、最初から「車(完成品)」が出力されます。ただし、その車には「余計なものが大量に付着している」状態です。

「最初から余計なものが付いているという前提で、それをAI側でいかに取り除くかを言語化し、指示出しすることが重要だ」と後藤氏は述べ、この「引き算」の発想こそが、AI時代に必要なアプローチであると強調しました。

品質の鍵を握る「前処理」:AIに最適な画像を生成する

3D生成AIの品質を高めるためには、インプットとなる画像の質が決定的に重要です。後藤氏は具体的な「前処理」のテクニックとして以下の3点を挙げました。

1. パーツ分割による解像度の確保

全身の画像を一度に生成しようとすると、解像度の制約(1Kなど)により細部が崩れやすくなります。そこで、画像を頭部、腕、足などに分割して生成することで、各パーツのディテールを高めることができます。

2. アートスタイルの変換と情報の「引き算」

2Dのイラストをそのまま3D生成AIに入力しても、AIが形状を正しく認識できない場合があります。そこで、事前に画像生成AIを用いて「3D風の陰影」をつけた画像に変換します。

さらに、形状(メッシュ)を生成する段階では、テクスチャ(色)の情報がノイズとなり、エッジラインが崩れる原因となります。そのため、「テクスチャなし風」の画像を生成し、色情報を意図的に排除することで、AIに形状のみを集中して学習させることが可能です。

3. ハードサーフェスにおけるエッジの強調

ロボットなどの無機物(ハードサーフェス)の場合、リアルな陰影がかえって形状認識の妨げになることがあります。この場合、スケッチ風やラインアート風の画像に変換し、「エッジラインが重要である」という情報をAIに明確に伝えることで、綺麗なメッシュ生成につながります。

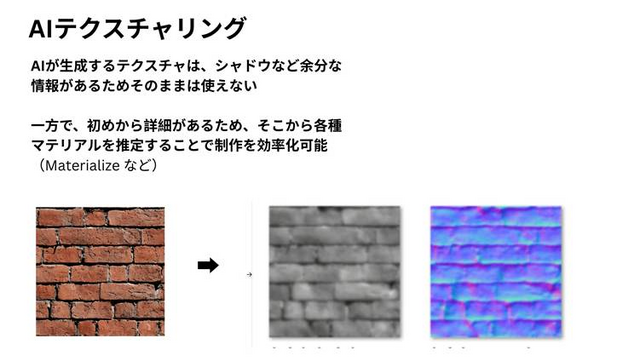

AIによる「後処理」:テクスチャ生成とベイク情報の除去

メッシュ生成後のテクスチャ作成(後処理)においても、AIの活用が有効です。基本的には、メッシュの形状に合わせた画像をAIで生成し、それをプロジェクション(投影)する手法が採られます。

しかし、AIが生成するテクスチャには、影やライティング情報が焼き付いた(ベイクされた)状態であることが多々あります。後藤氏は、この問題を解決する以下のワークフローを紹介しました。

情報の分離: 「Materialize」などのツールを用い、ベイクされたテクスチャからノーマルマップやラフネスなどのPBR(物理ベースレンダリング)情報を推定・抽出する。

ベースカラーの再生成: 抽出した情報を元に、画像生成AIを用いて影情報を取り除いた純粋な「ベースカラー」を生成する。

このように、一度AIが出力した「余計な情報(影など)が含まれたもの」から、必要な情報(マテリアルやベースカラー)を分離・抽出していくプロセスが、実用的なテクスチャ制作において重要となります。

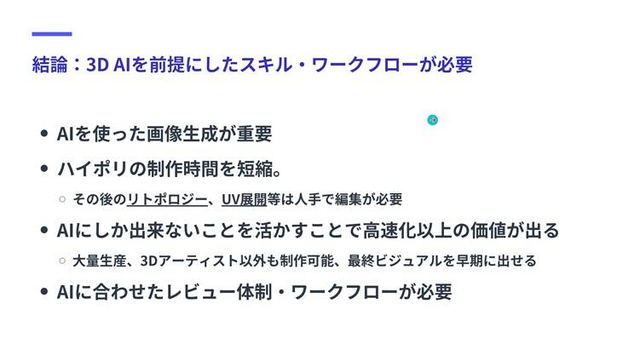

まとめ:アーティストは「作り手」から「ディレクター」へ

現在の技術段階では、リトポロジーやUV展開といった工程は依然として人の手が必要です。しかし、今回紹介されたフローを活用することで、従来は数週間かかっていたハイポリゴンモデルの制作を「半日以下」に短縮できると後藤氏は語ります。

制作の初期段階で、最終成果物に近いビジュアル(ハイポリモデル)を提示できることは、ビジネス面でも大きなメリットをもたらします。版元への営業資料としての活用や、アウトソーシング時の発注精度の向上、チーム内での早期の合意形成が可能になるためです。

最後に後藤氏は、AIの導入がアーティストの役割(ロール)そのものを変化させる可能性について言及しました。

現在の大規模開発では業務が細分化されており、「極端な例では、1年間ずっと壺を作り続けるようなケースもある」と、アーティストが専門職の狭い領域に閉じ込められがちな現状を指摘。しかし、AIがアセット制作のベース部分を担うことで、人間はそうした専門職のスコープを超えられるようになると語ります。

後藤氏は、「人間がやるべきことは、単にモデルの品質を上げることよりも、より広く『世界観を作る』ことにコミットしたり、全体を見渡してレビューを行ったりすることになる」と述べました。AIの活用は、かつて少人数で全員が全体を把握しながらゲームを作っていた時代のような、職能を超えた制作体制への回帰に近い動きをもたらしうるとの見解を示し、講演を締めくくりました。

AssetHubではこうした手法を使ったアセットのアウトソーシングやワークフローの構築支援もしているので、興味がある方は公式サイトから問い合わせしてみてください。

AssetHub 公式サイト