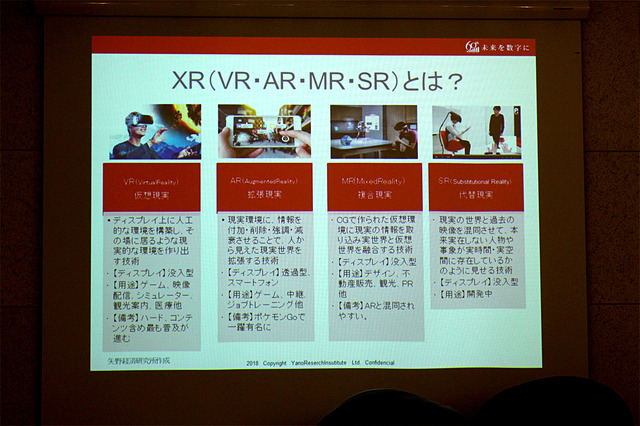

◆XR市場の現状分析と今後の展望

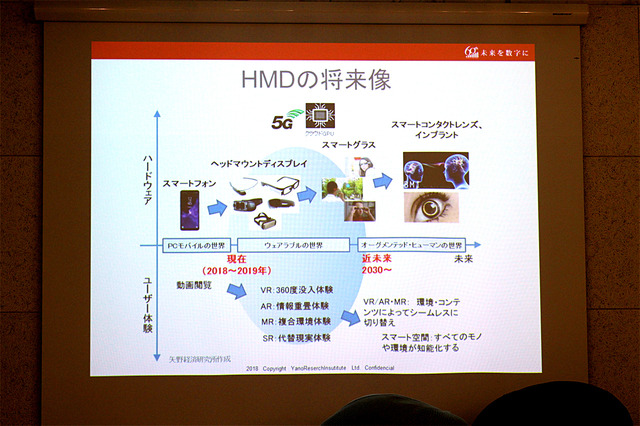

矢野経済研究所の賀川勝氏は、SRはまだ研究途上で商用に落とし込まれている例がほとんど見られないため、現在のXRマーケットはVR、AR、MRを中心に構成されていると分析。2016年にOculus RiftとHTC Viveが相次いでリリースされ、第二次VRブームとも呼ぶべきものが到来。その後は中国のスマートフォンメーカーXiaomi(シャオミ)からもHMDがリリースされ、単独で完結しているスタンドアローン型が普及を続けています。

『ポケモンGO』の大ヒットで一躍脚光をあびたARは、HMD(Head Mounted Display)を用いず、スマートフォンやスマートグラスを用いたものが存在感を発揮。また、ドローンと組み合わせて工事現場や建設現場で活用されるなど、ビジネスユースも多くみられるようになりました。

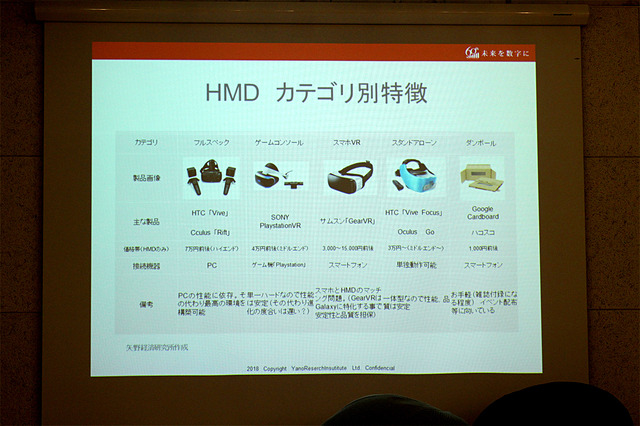

HMDをカテゴリ別に見ると、HTC Viveのような「フルスペック」、PS VRが代表的な「ゲームコンソール」、スマートフォンと組み合わせて使う「スマートフォンVR」、価格、性能ともにミドルクラスの「スタンドアローン」、雑誌の付録などで見られる安価&簡易性がウリの「ダンボール」に分けられると分析。

なかでも「スタンドアローン」に分類される「Oculus Go」の価格設定は特筆すべきで、ひと昔前は「VRといえばリッチコンテンツ」というイメージがあったが、気軽に動画を閲覧するためのツールとしてターゲットをしぼり、該当する層への一層の普及を見込んでいるのかもしれないとしました。

市場規模の今後の推移については、ゲームコンソールやスマートフォンと組み合わせるタイプは伸び悩む一方、医療の分野では活用される例が増え続けているとのこと。非透過式と透過式を瞬時に切り替えられるモデルの普及や、第5世代移動通信システム (5G)のサービス開始などがなされれば、さらに大きく成長するのではと予測しました。

◆XRデバイスは今度どう進化していくのか?

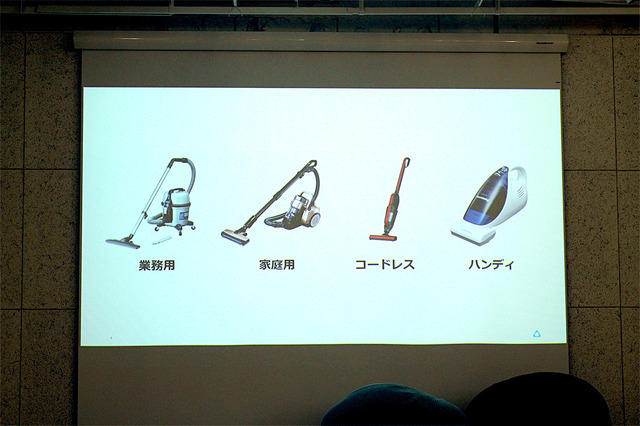

「みなさんは「掃除機」と聞いて何を思い浮かべますか」とセッションを始めたのは、HTC NIPPONの西川美優氏です。家電量販店などを見ると、掃除機は「業務用」、「家庭用」、「コードレス」、「ハンディ」というように、機能ではなく用途で分類されています。

市場がこなれると機能ではなく用途で製品が分類される。XRデバイスの購入者も、まず用途で製品を絞り込み、そこから初めて機能や価格を比較する時代に入った――西川氏はそう語り、さまざまなXRデバイスを以下のようにカテゴライズしました。

1.現実世界にCGを合成したい――Google Glass、HoloLens、Magic Leap

ARやMRが該当。透過型のグラスを用いたモデル。

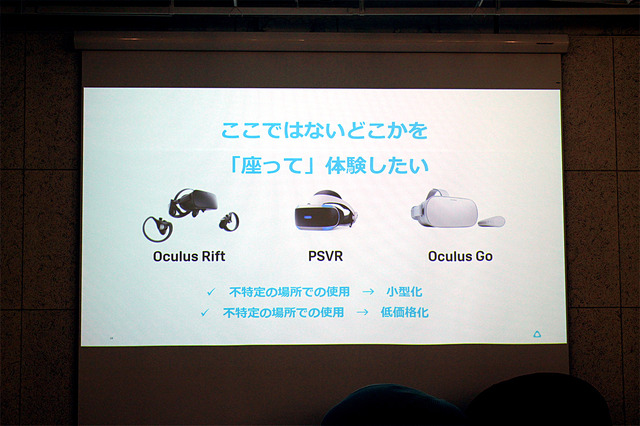

2.ここではないどこかを「座って」体験したい――Oculus Rift、PS VR、Oculus Go

Oculus Riftの購入者は大半がイスに座るか、その場で立つかくらいで、その場で体験するユーザーが多い。

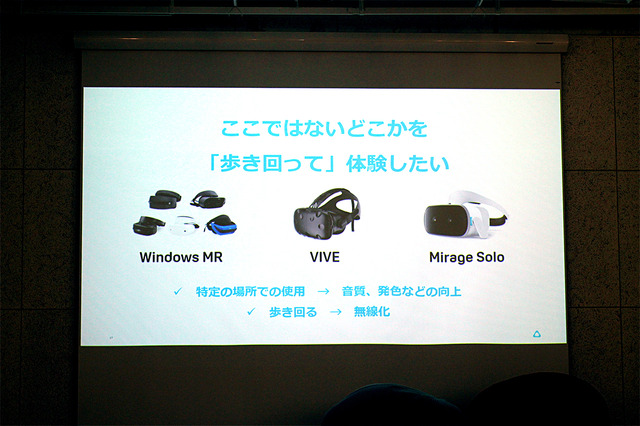

3.ここではないどこかを「歩き回って」体験したい――Windows MR、HTC Vive、Mirage Solo

座って体験することもできるので、上記の「2」の用途も兼ねる。

西川氏はHTCのVive Proが上記の「1」と「3」を兼ねているように、今後はカテゴリーをまたいだモデルも増えていくのではと予測。今後のXRデバイスはさらなる高解像度化を大前提とし、「1」であれば合成の精度向上、「2」であれば場所を選ばず楽しめる小型化、「3」であれば移動を阻害しない無線化……などそれぞれの用途に沿う機能を強化していくのが望ましいと分析。最後に、XRデバイスの話題を扱うメディアは、これからは単にスペックを推すのではなく、ユーザーに何が役立つかの視点を持つべきである、とまとめました。

◆スタートアップ企業4社によるXRの今と未来

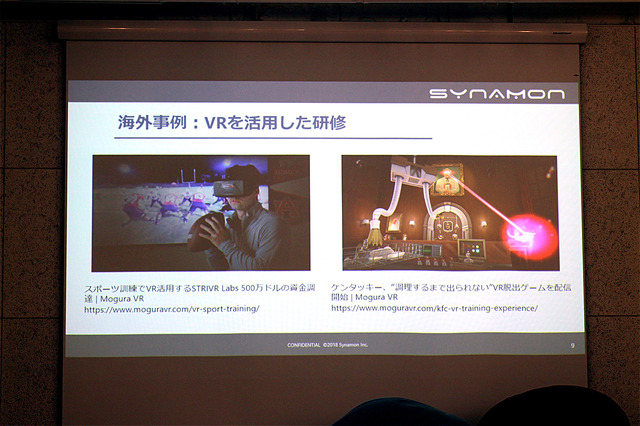

ここからは「各企業のビジネス展開」というテーマで、XR事業に携わるスタートアップ企業4社によるセッションが行われました。

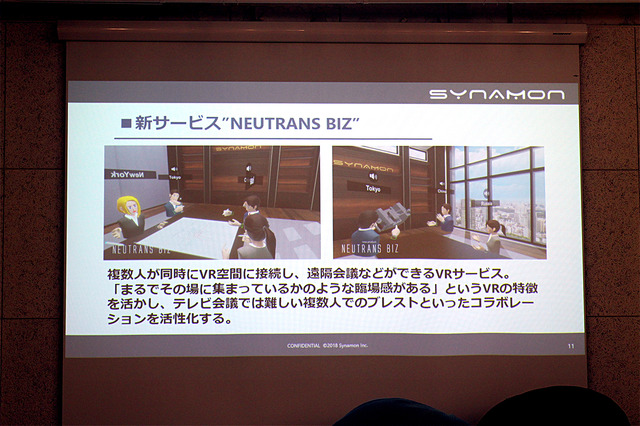

株式会社Synamonは、VR空間を用いてエンタープライズの領域におけるさまざまなユースケースを実現するシステム「NETRANS」を展開中。個々の要望に応じたVRを提供するソリューションサービス「NEUTRANS SOLUTION」と、複数人が同一のVR空間でさまざまなデータを共有しながら遠隔会議やデザインのレビューができる「NEUTRANS BIZ」という2種のサービスが主軸になっているとのことで、これからもエンタープライズVRを盛り上げていきたいと意気込みを語りました。

写真右:アバターを用いて、遠隔で会議やブレストを行えます

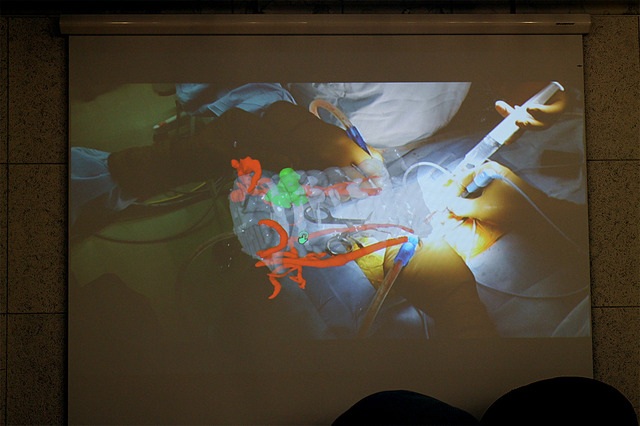

Holoeyes株式会社は、医療向けのVRソリューションを提供する企業。患者の患部にHoloLensによるホログラムを投影することで、医師の手術を強固にサポートすることが可能に。個々の症例のためのアプリは、医師が自分で作れるようになっているそうです。その他、順天堂大学の産婦人科と共同で行っているプロジェクトも紹介。MRIのデータを元に胎児を視覚化して母親に見せて実感と愛着を抱かせることで、虐待の減少につながるのではないかとしました。

写真右:学生たちの実習などにも活用されています

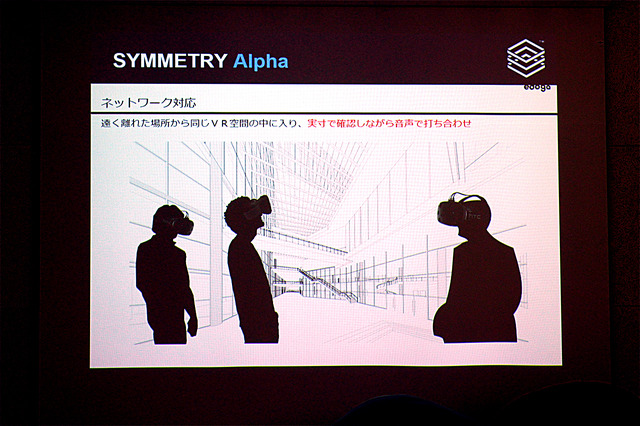

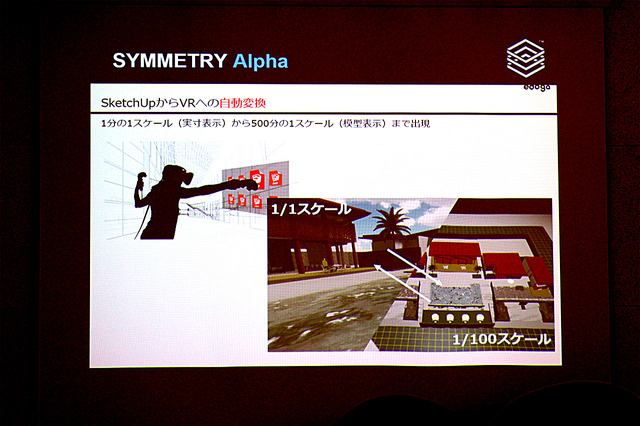

2014年に起業されたばかりのDVERSE Inc.は、2018年夏に建築/設計/デザイン向けのソフトウェア「SYMMETRY」をリリース。建築系の3DデータをVR空間として実寸で表示し、複数人による確認・修正・承認を行えます。ユーザーインターフェースにさらなる磨きをかけるため、今はAIを活用した操作を取り入れたいとのこと。天井を低くする、配置された椅子を動かすなどの修正を音声で行えるようにして、ソフトウェアの習熟を必要としないソリューションを目指します。

写真右:もちろん実寸だけではなく1/100、1/500などでの表示も可能

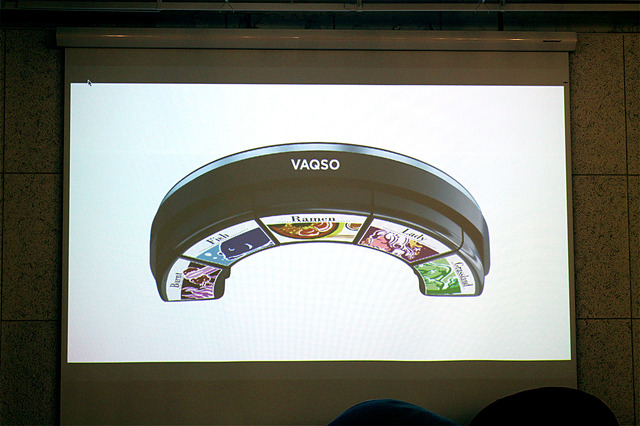

最後に登壇したVAQSO Inc.は、既存のVRデバイスと併用することでVR体験に匂いを加えるカートリッジ交換式のデバイスVAQSO VRを製作中。2017年1月に起業したばかりですが、同年9月には「東京ゲームショウ 2017」に初出展。株式会社スクウェア・エニックスをはじめとする、国内外9社とコラボレーションを行ったとのことです。かつて映像が白黒からカラーになった時のように、匂いなしのVR体験が古いもののように感じられるくらいクリティカルな衝撃をもたらしたい、と意気込みを語りました。

写真右:匂いカートリッジは最大5種類まで同時にセット可能