2018年4月24~26日の3日間に渡り、韓国・板橋にて「Nexon Developers Conference 18(以下、NDC18)」が開催されました。本稿では、同イベント内で実施された「アークシステムワークスの20年の歩み~2D格闘ゲームの長期運用~」というセッションをレポート。セッションには『GUILTY GEAR』シリーズの歴代監督を務めている石渡太輔氏、そしてアークシステムワークスCTOの安部秀之氏が登壇。右も左も分からない状態から始まった格闘ゲーム開発。それを支えてくれたものについて、語りました。

◆アークシステムワークス挑戦の歴史

まずは、アークシステムワークスの歴史が語られます。石渡氏らが入社約20年前。当初はファミコンからスーパーファミコンをメインプラットフォームとし、ピクセルアートが中心の時代です。その頃の、アークシステムワークスはアクションやRPG、レーシング、スポーツなどほぼすべてのジャンルのゲームを作っていました。しかし、受注の案件が多く、オリジナルタイトルはありませんでした。その後、1995年に初代PlayStationで発売された『EXECTOR』を皮切りに、オリジナルタイトルを出していくとなり、同年には、キャラクターの大きな立ち絵を中心としたアドベンチャーゲーム『Wizard's Harmony』が発売されました。

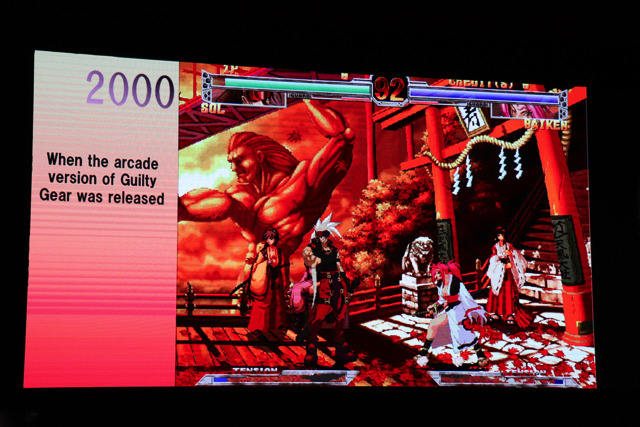

そして、1998年に『GUILTY GEAR』が作られました。アーケードに並んでいるタイトルと肩を並べられるクオリティのものを作ろうと思ったと石渡氏。2000年にはグラフィックを大幅にパワーアップした初のアーケード作品『GUILTY GEAR X』が誕生します。さらに、2003年には『GUILTY GEAR ISUKA』という4人対戦の格闘ゲームを制作します。

2007年にはついにフル3Dの対戦格闘ゲーム『BattleFantasia』が登場。本作は完全3Dですが、プレイフィールドは2Dで描くという試みを行い、また16:9の画面比率に対応した初めてのタイトルでした。この頃は3Dが一般的に普及している時代でした。格闘ゲーム以外にも挑戦し、『GUILTY GEAR OVERTURE』を開発。後につながっていく技術がたくさん作られたと言います。

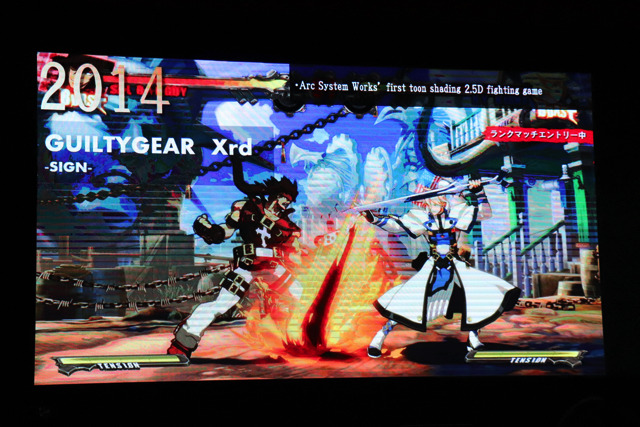

2008年になると、アークシステムワークス初のHD格闘ゲーム『BLAZBLUE』が作られます。この作品をもって、アークシステムワークスが提唱する2Dスタイル格闘ゲームとしては、「ひとつの完成を迎えた」と石渡氏は語ります。2014年には『GUILTY GEAR Xrd -SIGN-』が発売。ゲームではなくアニメの技術を導入して作られました。

◆ノウハウ無しで始まった『GUILTY GEAR』開発

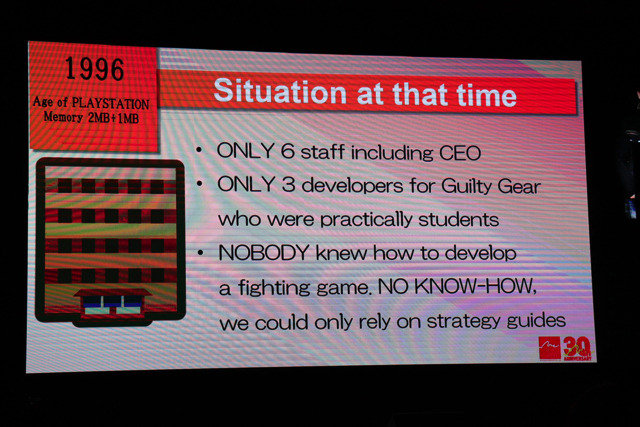

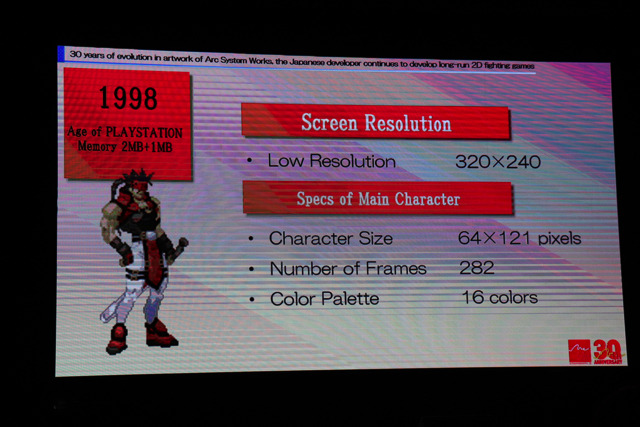

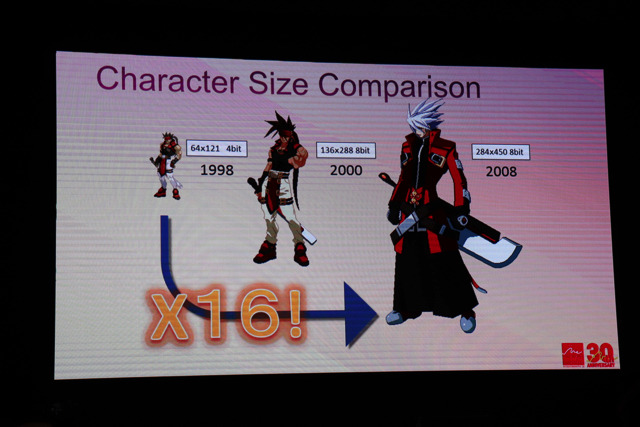

アークシステムワークス初のオリジナル格闘ゲームとして1998年に誕生した初代『GUILTY GEAR』は、開発に2年ほどかけられています。開発当時は会社全体でも6名しかスタッフがおらず、本作の開発が両氏を含めた学生スタッフ3名で行われたとのこと。ノウハウもなく、インターネットも手軽ではなかったので、すべてが手探りでの開発となりました。この頃の画面解像度は320×240、キャラクターは16色の64×121というサイズ。アニメーションの作り方も分からなかったので、アニメ会社に相談したとのエピソードも語られました。

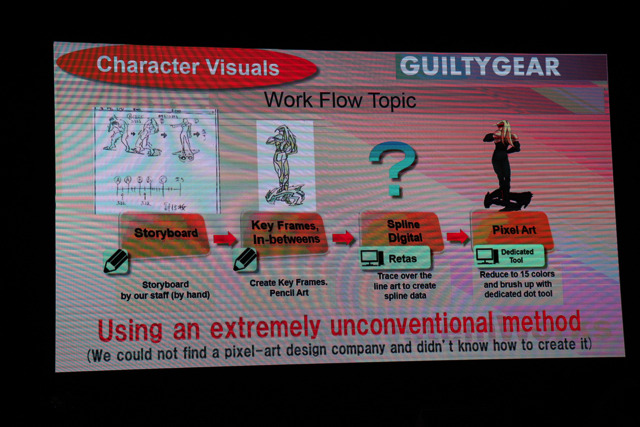

アニメ会社からは、キャラクター作りのワークフローを学んだと言います。スタッフが書いた絵コンテをベースに、最終的にドット絵に落とし込むのです。当初はこの工程の途中、Spline Digitalを使用してデジタル線画を作成していました。「Spline Digitalは、画面を大きくしてもキレイなカーブが描けるのが魅力だったのですが、今思えばとても小さいサイズの絵を描いていたので、この作業は必要なかったんじゃないかと思いますね」と安部氏。

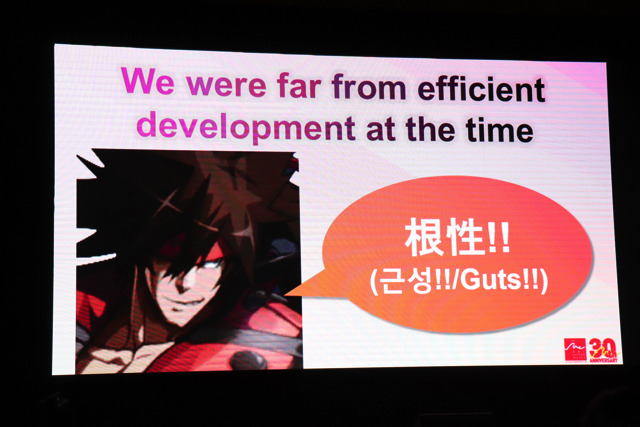

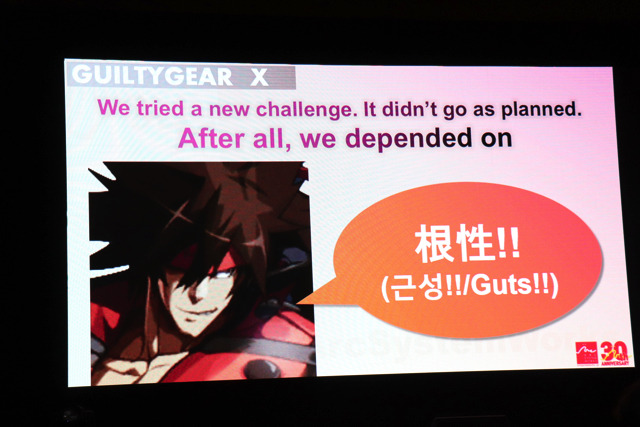

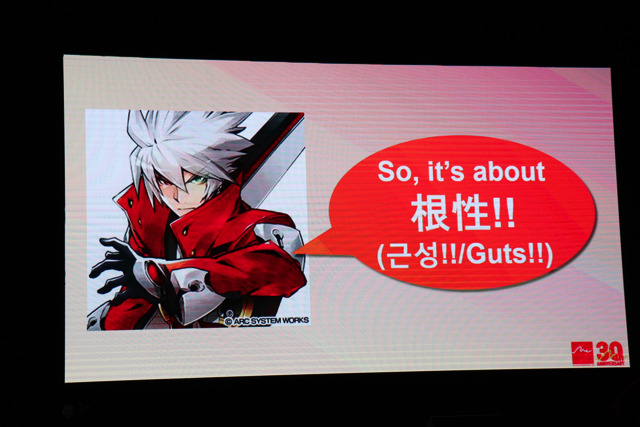

また、当時はプログラムに関する指示書もなく、絵素材を「これ動かしておいて」と口頭で伝え作っていたとのこと。細かい動きは、格闘ゲームの攻略本を熟読して見よう見まねで制作していたと石渡氏は振り返ります。ちなみに、3Dにも挑戦していたのですが、クオリティが低かったので断念したそうです。効率的とは縁遠い作り方でしたが、支えとなったのは、学生らしい「若さ」、そして「根性」だったと石渡氏は語ります。

◆妥協は許されなかった『GUILTY GEAR X』の開発

2000年には、アークシステムワークス初のアーケードタイトル『GUILTY GEAR X』が稼働します。この頃はスタッフも10名に増え、外部委託も行い始めました。しかし、ここでも開発の教科書となったのはゲームの攻略本だったとのこと。初のアーケードタイトルなので、家庭用とのプレイヤーの違いを意識しながらゲームデザインを大きく変えたそうです。

解像度は640×480になり、キャラクターも32色の136×288と4倍のサイズになりました。ワークフローも不要な部分を削除し、ブラッシュアップされました。当初は、予算や人も少なかったため前作のグラフィックをそのまま拡大して使おうと思っていたようですが、「それでは絵が汚いのでダメ」と言われてしまい、最初から描き直すことになったと言います。

640×480という解像度は、キャラクターを大きく描くアドベンチャーゲームに使われていましたが、当時は格闘ゲームには使われておらず、完成するのか不安だったと石渡氏。しかし、上司からモーションの枚数も2倍にしてほしい、という希望があり、納期も予算も大幅にオーバーしましたが、やはりここでも「根性」で乗り切ったとのこと。

◆3Dから2Dグラフィックを作る『BLAZBLUE』

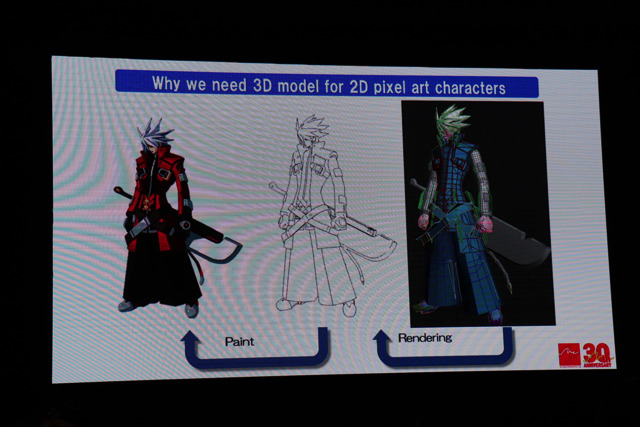

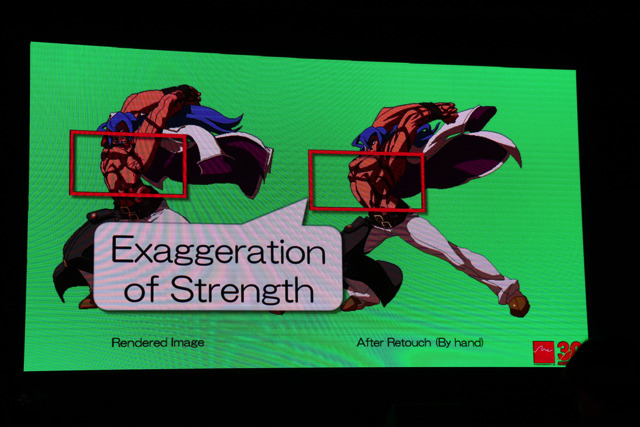

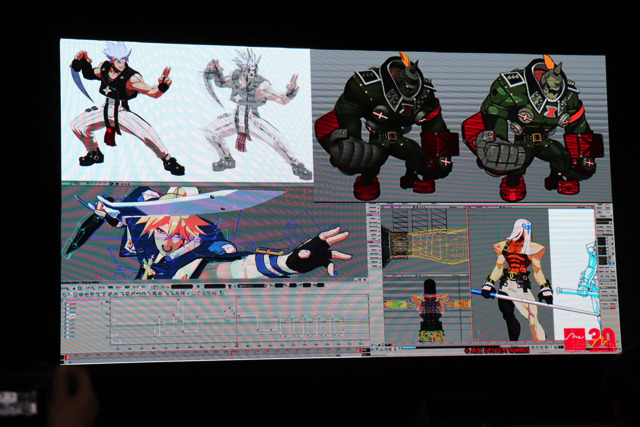

2009年、アークシステムワークスもうひとつの看板タイトルである『BLAZBLUE』がリリースされました。すでに『GUILTY GEAR』が日本国内で認知されていたため、どのようなグラフィックでさらに上を目指すかが課題になったと言います。『BLAZBLUE』では、画面比率16:9で1280×720のHD解像度に挑戦します。キャラクターに使われるドット数も、初代『GUILTY GEAR』から16倍に増大。そこで、まず3Dモデルを制作し、レンダリングして2Dに落とし込むという手法が使われました。

この手法を採用した理由は、納期とクオリティ保証のため。手作業に頼っていると時間がかかり、原画家による品質にバラつきがでてしまうからです。ただ、原画と動画はレンダリングを使いましたが、最後の仕上げとなる彩色だけは手作業で行われています。さらに、シリーズが進んでいく中でスタッフの3D技術が向上し、アニメーションが滑らかになり、3D線画を作る段階で色がつけられるようにもなりました。

ただ、よりクオリティを高めるために、随所に手作業での修正は加えています。そのため、作業の効率化は図れましたが、結局「根性」でクオリティを上げましたと安部氏。また、できる人がすべてこなすマルチタレント的な開発をしていた『GUILTY GEAR』とは違い、『BLAZBLUE』ではパート分けして専門化された作業をそれぞれがこなす開発体制がとられました。このことも、クオリティアップにつながっていたと語ります。

◆3Dなのに2Dに見える『GUILTY GEAR Xrd』

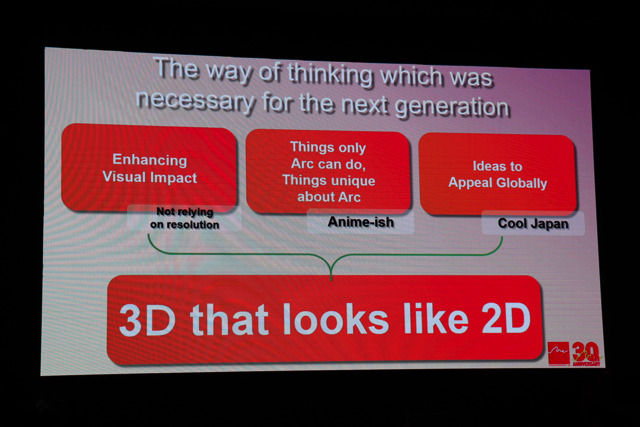

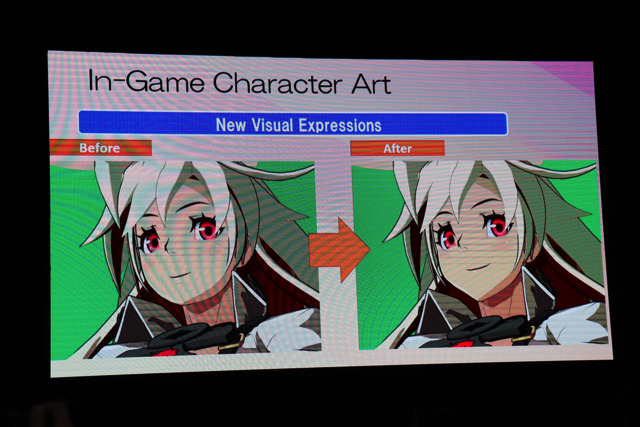

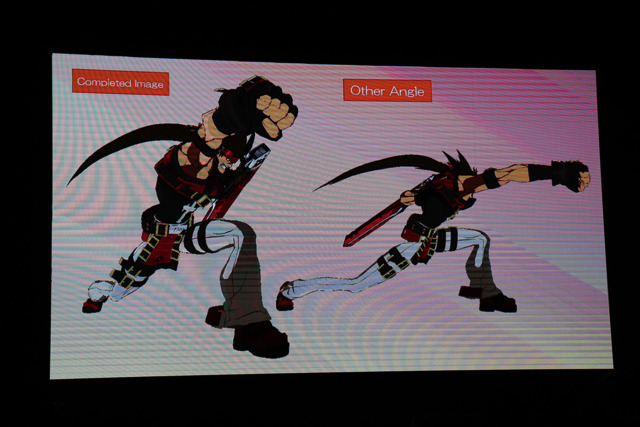

そして2014年になると、新シリーズの『GUILTY GEAR Xrd』が誕生しました。同シリーズでは、『BLAZBLUE』を超える新しいインパクト、アークシステムワークスならではのビジュアルの表現、グローバルに訴求するという3点を軸に開発が行われました。当時はフォトリアルなグラフィックが主流でしたが、自社の特性から考えて3Dグラフィックを使った2Dに見える映像表現を模索することになります。

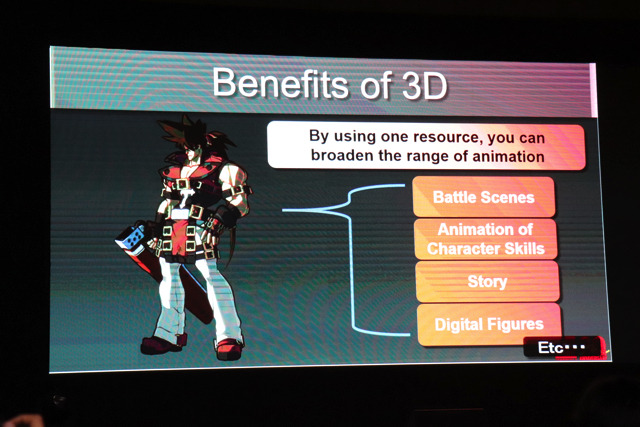

『BLAZBLUE』で行われた効率化をさらに加速させるため、3D化したキャラクターをバトル以外のシーンでの使用することも検討されます。具体的には、ストーリーやデジタルフィギュアなどのおまけ要素です。3Dでは、モデルを一度作成すれば、リソースを流用できます。これも強みになると、石渡氏らは考えました。さらに、手描きだったキャラクターのストーリーボードも、3Dならば流用ができ、カメラワークを駆使することで今までの2D格闘ゲームにはない斬新なアングルで魅せることもできます。3Dなら斬新さと効率化を両立できる、そう期待していました。

しかし、結果として大きな挑戦になったと石渡氏は語ります。キャラクターの軸となるボーンも多く作らなければならず、グラフィックの進化によって、ポリゴン数も重くなります。一番軽いキャラクターのモデルでも2万5000ほど、重いキャラクターでは5万以上のポリゴンを使うことになってしまいました。さらに、これらを踏まえた上で、60fpsを維持しなければなりません。

また、効率化はされたものの、アニメやマンガのようなキャラクターやアクション表現を3Dモデルで実現するには、シーンやアクションごとに都度手を加える必要がありました。そこで、腕のしなりやキャラクターの輪郭、誇張したアクション表現やアニメのようにコマを抜く表現などが手作業で行われました。

◆効率では辿り着けない「根性」の世界

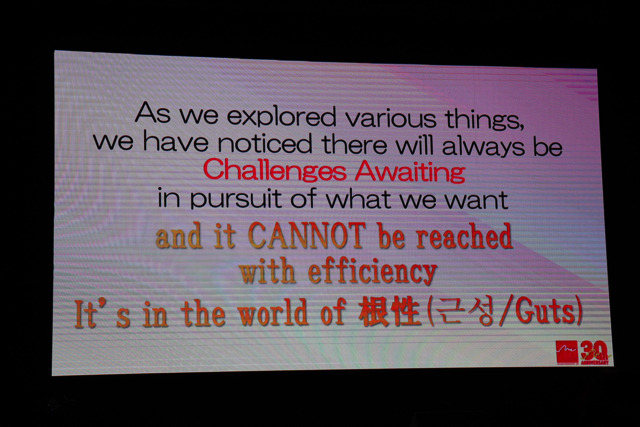

『GUILTY GEAR Xrd』の開発を経て、「作りたいものは効率化の先にはない」という結論にたどりついたと安部氏は語ります。様々なことを模索してきたアークシステムワークスですが、やりたいことを求め続ける先には何かしらの挑戦が待ち構えており、そこは効率では辿りつけない「根性」の世界なのです。アークシステムワークスは“小さな挑戦”を積み重ねることで結果を出してきたと言います。そして、『ドラゴンボール ファイターズ』など、大きなタイトルの開発を手がけるようになりました。

アークシステムワークスの“アーク”とは、「Action(やってみる)」「Revolution(変化を恐れない)」「Challenge(挑戦する)」この3つの頭文字からとられています。ゲーム開発は楽しいことばかりではないのです。しかし、アークシステムワークスはこれからも、新しいことに挑み、それを楽しみにしていると言います。安部氏は最後に「スタッフのこだわり、みなさまの熱い声に感謝。“根性”の職人芸でみなさまを楽しませていきます」そう語り、講演を締めくくりました。

取材協力:Nexon